免费刷QQ名片赞真的可行吗?这个问题背后,是无数社交用户对“虚拟认可”的渴望,也是对“免费午餐”的试探。在QQ这个沉淀了二十余年社交关系的平台里,名片赞早已超越数字本身,成为个人形象、社交价值乃至隐性“社交货币”的直观体现。然而,当“免费”与“刷赞”这两个词绑定,其可行性背后隐藏的技术风险、平台规则与人性博弈,远比表面看起来复杂。

QQ名片赞的社交价值,催生了刷赞需求

QQ名片作为用户在平台的“数字门面”,点赞数如同橱窗里的陈列品,无声传递着“受欢迎程度”。无论是学生党想在新同学圈子里“刷存在感”,还是职场人士需要打造“高人气”人脉形象,亦或是微商、主播通过高赞数增强信任感,名片赞都成了低门槛的社交“包装”工具。这种需求催生了灰色产业链——有人声称“免费刷赞”,吸引用户尝试。但“免费”真的存在吗?深入拆解其逻辑,答案往往是否定的。

“免费刷赞”的常见路径:技术漏洞还是诱饵陷阱?

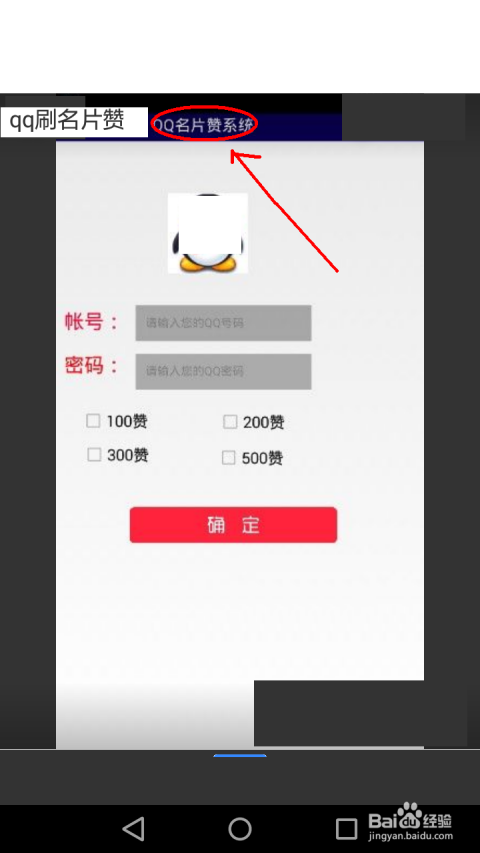

网络上所谓的“免费刷赞”,主要有三种形式:第三方软件脚本、互助点赞群、平台“漏洞”教程。第一种通过模拟人工操作,调用QQ接口实现批量点赞;第二种以“你帮我点,我帮你点”的互助模式积累赞数;第三者则声称发现平台算法漏洞,引导用户点击链接或授权权限。看似零成本,实则步步为营。脚本软件需获取用户QQ的登录权限,一旦授权,账号密码、好友列表、聊天记录等敏感数据便可能被窃取;互助群实则收集用户IP地址,为后续精准诈骗或数据贩卖埋下伏笔;至于“漏洞教程”,点击链接后轻则手机中毒,重则账号被封,甚至面临法律风险。

“免费”的本质:用户隐私与账号安全的隐性代价

互联网行业有句老话:“免费的,才是最贵的。”免费刷赞的“免费”,本质上是用户用数据安全、账号信誉甚至法律风险换来的。曾有安全机构曝光,某款免费刷赞软件后台会自动上传用户通讯录,并打包出售给营销公司;更有用户因使用互助群被系统判定为“恶意刷赞”,导致QQ名片被限赞、账号降权,甚至永久封禁。这些案例并非个例,而是免费服务模式下,平台、开发者与用户之间利益失衡的必然结果——开发者需要通过非法数据变现,平台则必须维护生态公平,最终承担风险的永远是用户。

平台反作弊机制:免费刷赞的“技术天花板”

QQ作为腾讯核心社交产品,早已建立起完善的反作弊系统。该系统通过大数据分析用户行为特征,如短时间内异常点赞(非好友批量点赞、同一IP多账号操作)、地理位置异常(异地登录频繁切换)、点赞频率与用户日常习惯偏离等,精准识别刷赞行为。一旦被判定,轻则清除虚假赞数,重则限制名片功能、冻结账号。近年来,腾讯持续升级反作弊算法,引入AI行为建模,使得传统脚本刷赞的成功率已不足5%,而所谓“免费漏洞教程”更是早已被平台补丁堵死。技术壁垒下,免费刷赞的“可行性”已趋近于零。

用户心理误区:被放大的“社交焦虑”与虚假需求

为什么明知风险,仍有用户前赴后继尝试免费刷赞?根源在于部分用户对“社交价值”的认知偏差。他们将点赞数等同于“受欢迎程度”,却忽略了社交的本质是真实互动。一个拥有千赞但评论寥寥的名片,远不如百赞下真诚互动的留言更有分量。这种焦虑被某些营销号放大,通过“高赞=高人气”的错误逻辑诱导用户,实则是在贩卖虚假需求。当用户醒悟过来,往往已为“免费”付出了数据泄露或账号封禁的代价。

趋势与理性:真实社交价值,远胜虚假数字

随着用户对数据安全的重视和平台对刷赞行为的打击力度加大,“免费刷赞”早已成为过去式的灰色操作。取而代之的是,更多人开始追求真实的社交价值——通过优质内容输出、真诚互动、人脉维护积累“真赞”。这些赞数或许不多,却代表着真实的认可与连接。从平台角度看,QQ也在通过“兴趣社群”“动态分享”等功能引导用户从“点赞攀比”转向“内容互动”,这种生态进化,让免费刷赞的生存空间被进一步压缩。

回到最初的问题:免费刷QQ名片赞真的可行吗?答案清晰而残酷——技术上风险极高,实际效果不可控,隐性代价远超想象。社交的本质不是数字的堆砌,而是真实的连接。与其在“免费”的陷阱中透支账号安全,不如用心经营每一次互动,让名片上的每一个赞,都成为真实社交的见证。毕竟,虚拟的赞数可以刷,但真正的社交价值,从来都靠真诚赢得。