免费说说刷赞软件真的存在吗?这个问题背后,藏着无数社交用户的焦虑与好奇。在“点赞=认可”的数字社交逻辑下,一条说说收获的点赞数,似乎成了衡量个人魅力的隐形标尺。于是,网络上充斥着“免费说说刷赞软件”的广告,承诺“一键刷赞”“秒到账”“无风险”,但当我们拨开营销的迷雾,会发现所谓的“免费”背后,往往藏着更深的陷阱。真正值得探讨的不是软件是否存在,而是它为何能精准抓住用户心理,以及这种“捷径”对社交生态的长期侵蚀。

所谓的“免费软件”:不过是披着羊皮的狼

搜索“免费说说刷赞软件”,跳出的结果大多是“官网下载”“内部渠道”“亲测有效”等诱人标签。这些软件通常以小工具、插件或网页形式出现,操作流程看似简单:输入QQ号、说说ID,选择点赞数量,点击“开始刷赞”,几分钟后就能看到数字飙升。但“免费”真的是免费的吗?

事实上,这类软件的盈利逻辑早已不是秘密。第一种是“数据窃取+流量变现”。许多所谓“免费软件”需要用户授权登录社交账号,实则通过脚本窃取用户隐私信息(如好友列表、聊天记录),甚至盗用账号进行恶意营销或诈骗。当用户发现账号被盗、好友收到垃圾信息时,才意识到“免费”的代价远超想象。

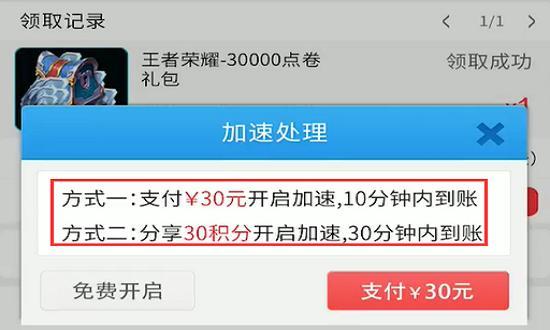

第二种是“免费试用+付费陷阱”。软件会提供少量免费点赞(如10-20个),让用户尝到甜头,但一旦想刷更多,就会弹出“会员充值”“高级功能解锁”等提示。更隐蔽的是,有些软件会在用户付费后直接消失,或者用虚假数据糊弄——点赞数虽然增加了,但点开好友列表却发现全是陌生账号,甚至出现“僵尸粉”重复点赞的滑稽场景。

第三种是“平台封号风险”。无论是QQ空间还是微信朋友圈,平台算法早已能识别异常点赞行为。短时间内集中出现大量点赞、来自同一IP的重复点赞、账号无动态却突然活跃等,都会触发风控机制。轻则删除虚假点赞、限制社交功能,重则直接封号。用户为了“数字好看”,赌上的却是自己的社交账号,这笔买卖真的划算吗?

刷赞需求:虚荣心还是社交刚需?

既然免费说说刷赞软件风险重重,为何仍有前仆后继的用户尝试?这背后是社交场景下的“数字焦虑”。在校园里,一条说说收获百赞可能意味着“人缘好”;在职场上,朋友圈点赞数多或许能带来“受欢迎”的错觉;甚至有些商家会通过刷赞营造“产品火爆”的假象,吸引消费者。这种“点赞=价值”的单一评价体系,让很多人将刷赞视为“社交刚需”。

但真实的人际互动,从来不是冰冷的数字游戏。你一定有过这样的体验:一条精心编辑的说说,只有寥寥几个好友点赞,却收到了几十条真诚的评论;而一条随手发的动态,点赞数破百,点开却发现全是“互赞好友”的痕迹。前者带来的温暖,是后者永远无法替代的。社交的本质是连接,而非表演;是共鸣,而非攀比。当用户沉迷于刷赞带来的虚假满足感时,反而失去了经营真实关系的能力——毕竟,没人会因为你说说下的“500赞”而真正了解你。

趋势与反思:当“刷赞”遇上智能风控

随着社交平台对数据造假的打击力度加大,“免费说说刷赞软件”的生存空间正在被压缩。以QQ空间为例,其“反刷赞系统”已能识别异常点赞行为,对短时间内大量点赞的账号进行限制;微信则通过“好友关系链分析”,过滤掉无真实互动的虚假点赞。这意味着,依赖脚本刷赞的软件,正面临“技术对抗”的降维打击。

更深层的趋势在于,用户对“虚假数据”的容忍度正在降低。当越来越多的人意识到“点赞数≠受欢迎程度”,刷赞行为本身就会失去意义。与其花时间寻找“免费软件”,不如把精力放在经营真实社交上:多给朋友的动态留一条真诚的评论,少在虚假数字里内耗;多分享生活中的真实感悟,少为了“面子”编造人设。社交的底气,从来不需要靠点赞数来证明。

回归本质:比“免费软件”更重要的,是清醒的认知

回到最初的问题:免费说说刷赞软件真的存在吗?从技术层面看,或许有一些能实现基础点赞功能的工具;但从价值层面看,它们是破坏社交生态的“毒草”,是收割用户焦虑的“镰刀”。真正的“免费”,从来不是窃取隐私、赌上账号的代价,而是建立在真实、健康互动基础上的自然收获。

下次当你再看到“免费说说刷赞软件”的广告时,不妨问问自己:我需要的,是数字上的“好看”,还是人际中的“温暖”?或许,放下对点赞数的执念,你会发现,那些不掺杂质的点赞和评论,才是社交中最珍贵的“免费礼物”。