在流量争夺白热化的数字营销战场,“卡盟什刷”始终游走在灰色地带,被包装成“轻松提升流量”的捷径。无数运营者抱着“短平快”的心态尝试,却鲜少有人追问:这种看似省力的操作,真的能带来可持续的流量增长吗?还是只是一场用虚假数据堆砌的海市蜃楼?

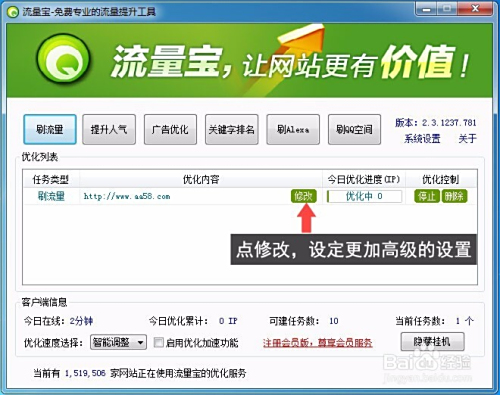

卡盟什刷,本质是通过人工点击、机器模拟或脚本程序,在短时间内制造大量虚假用户行为,如访问、浏览、点赞、评论等,以提升平台或内容的流量数据。其运作逻辑依托于各类“流量平台”(即“卡盟”),运营者付费购买“刷量套餐”,由“刷手”或程序完成指定任务,从而在数据层面实现“流量暴增”。这类服务往往以“千次流量5元起”“24小时快速上量”等话术吸引客户,瞄准的正是运营者对“流量焦虑”的迎合。

这种“轻松”的诱惑显而易见。对于急需完成KPI的运营者,卡盟什刷能在几天内将网站访问量从日均千次跃升至十万次;对于新账号起步,刷量能快速突破平台初始流量池,获得更多曝光;对于商家,高销量数据能刺激跟风购买,形成“数据繁荣”的假象。成本也相对低廉,千次流量可能只需几元到几十元,远低于正规广告投放的费用。正是这种“低成本、高回报”的表象,让无数人前赴后继地踏入虚假流量的陷阱。

但“轻松提升流量”的表象下,是难以回避的本质矛盾——虚假流量不具备真实用户价值。首先,搜索引擎和主流平台早已具备成熟的反作弊算法。谷歌、百度等搜索引擎通过分析用户行为路径(如访问时长、跳出率、页面深度)、IP分布、设备指纹等数据,能轻易识别出非自然流量。一旦被判定为作弊,轻则流量数据清零,重则网站被降权甚至封禁,长期运营成果毁于一旦。

即便侥幸未被平台发现,虚假流量也无法转化为实际业务价值。一个刷量而来的用户,可能停留不足3秒就离开,页面跳出率接近100%,这样的数据对SEO优化毫无帮助,反而会拉低网站质量得分。电商平台上,刷单带来的虚假订单会导致库存错乱、物流数据异常,更可能引发真实用户的信任危机——当消费者发现“月销万件”的商品评论区只有寥寥几条真实反馈时,购买决策会瞬间崩塌。

更值得警惕的是,卡盟什刷的“轻松”背后暗藏多重风险。从平台规则看,抖音、淘宝、小红书等所有内容电商平台均明确禁止刷量行为,一旦被检测到,轻则限流、降权,重则封号,账号积累的粉丝和内容将付诸东流。从法律层面,刷量可能涉及《反不正当竞争法》中的虚假宣传,若竞争对手或用户举报,运营者需承担法律责任,面临罚款甚至诉讼。从品牌价值看,虚假流量如同毒药,短期内看似光鲜,长期却会侵蚀品牌公信力——用户不是傻子,数据造假迟早会被识破,届时品牌形象将遭受不可逆的打击。

真正能“提升流量”的,从来都不是捷径,而是扎实的运营策略。以内容为例,优质原创内容能精准吸引目标用户,通过SEO优化提升搜索引擎排名,获得自然流量;用户运营方面,建立社群、互动反馈、提升用户粘性,能带来高复访率的真实流量;付费推广中,精准定位目标人群、优化落地页转化率,虽然需要投入,但每一分流量都对应着真实的用户需求。这些方法或许短期内不如刷量“见效快”,但积累的流量是可持续的,能带来转化、留存、口碑等长期价值。

卡盟什刷的“轻松”,本质上是对流量本质的误解。流量不是冰冷的数字,而是真实用户的集合,是品牌与用户沟通的桥梁。试图用虚假数据填充这个桥梁,只会让沟通的基础崩塌。真正的流量提升,从来都不轻松,它需要耐心打磨内容、深度理解用户、合规运营策略——看似“笨”的方法,才是通往长效增长的唯一路径。毕竟,一场虚假的繁荣终将落幕,只有真实的价值沉淀,才能让流量成为品牌真正的资产。