卡盟刷会员现象已成为虚拟商品平台的隐形顽疾,其背后隐藏的数据造假、信任危机与法律风险,迫使平台必须正视“如何有效关闭卡盟刷会员入口”这一核心问题。不同于简单的功能禁用,真正解决这一问题需要从行为识别、机制设计、用户引导三位一体构建防护网,本文将拆解这一“一招轻松解决”的底层逻辑。

卡盟作为虚拟商品交易的聚合平台,本应连接正规服务商与用户需求,但部分卡盟为追求交易量,默许甚至协助用户通过“批量注册虚假账号”“利用漏洞绕过支付审核”“盗用他人身份信息”等手段刷取会员权益。这种行为的直接结果是平台会员数据注水,据行业观察,某些平台非活跃会员占比高达40%,其中相当比例源于刷量。更严重的是,刷会员过程中用户个人信息可能被非法收集,甚至成为洗钱、诈骗的工具,平台方若不作为,将面临《网络安全法》下的连带责任。

从平台价值角度看,会员权益的核心是“信任”——用户付费购买的是专属服务与身份认同,而刷会员直接稀释了这种价值。某视频平台曾因刷会员事件导致广告主质疑用户画像真实性,年度广告收入下滑15%;从用户权益看,刷会员用户往往无法享受正规会员的客服响应、内容更新等服务,反而因使用虚假账号面临封号风险;从行业生态看,刷会员行为形成“劣币驱逐良币”效应,正规服务商因无法参与价格战被迫退出,最终损害整个产业链的健康。

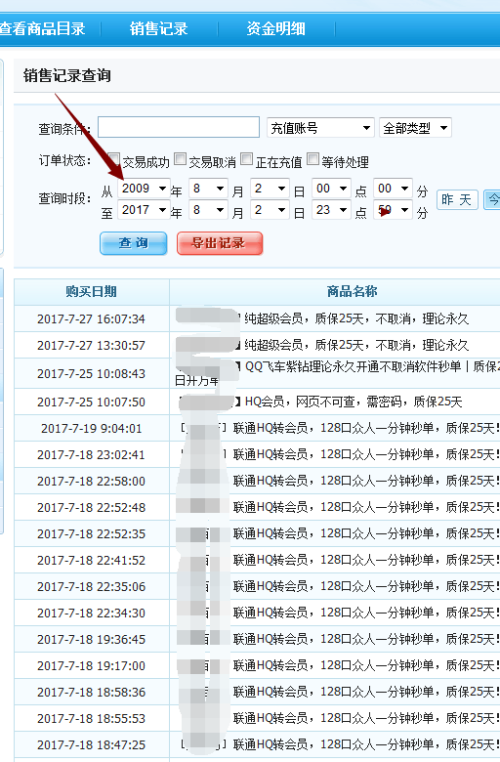

“一招轻松解决”的本质是“动态风控+正向激励”的组合拳。具体而言,技术层面需构建“行为-设备-支付”三维识别模型:通过分析用户注册后的操作轨迹(如短时间内切换多个会员页面、点击频率异常)、设备指纹(同一设备关联多个账号)、支付路径(使用虚拟支付、频繁小额充值)等数据,标记异常行为并触发二次验证。例如,某游戏平台引入AI风控后,刷会员识别率提升至92%,误封率控制在3%以内。管理层面需建立“会员审核-权益核验-违规追责”闭环:对新开通会员进行实名认证与支付信息核验,对已开通会员定期抽查活跃度与权益使用情况,对确认刷会员的账号采取阶梯式处罚(限制功能→冻结→永久封禁),同时将违规信息同步至行业黑名单,形成跨平台威慑。用户引导层面则需强化“正规会员价值感知”:通过数据可视化展示真实会员的专属权益(如提前观看、线下活动参与)、建立会员成长体系(消费积分兑换特权)、推出“亲友推荐奖励”等,让用户意识到刷会员的性价比远低于正规获取。

随着刷手技术迭代,单纯依赖静态规则的风控系统逐渐失效。例如,部分刷手开始使用“模拟真人行为”的脚本,或通过代理IP池规避设备识别。对此,平台需引入“持续学习”的风控机制:通过对抗性训练让AI模型识别新型刷手特征,结合用户画像动态调整阈值(如对新注册用户更严格,对长期活跃用户适度放宽);同时,与支付机构、设备厂商建立数据共享,实时更新风险IP库与异常设备特征库。此外,法律层面的完善同样关键,平台需主动配合监管部门打击黑产链条,例如向公安机关提供刷手团伙的交易数据,从源头上切断卡盟刷会员的供给。

关闭卡盟刷会员并非技术难题,而是平台对“用户价值优先”理念的回归。当风控系统成为守护信任的盾牌,当会员权益回归服务本质,虚拟商品平台才能真正实现从“流量驱动”到“价值驱动”的跨越。这不仅是解决单个功能的关闭问题,更是构建数字经济时代健康生态的必经之路——唯有剔除虚假繁荣,才能让每一份付费都指向真实的服务与认同。