卡盟刷的钻真的能用吗?这个问题直击虚拟经济中的核心矛盾。在数字化浪潮下,卡盟作为虚拟物品交易平台的代表,其刷钻服务——即通过自动化工具或人工操作快速获取游戏货币或道具——已成为玩家热议的焦点。表面上看,刷钻似乎能提供即时便利,但深入剖析,其可行性与风险并存,尤其在当前监管趋严的环境下,玩家必须理性权衡。

卡盟刷钻的核心价值在于效率提升。在诸如《王者荣耀》或《原神》等热门游戏中,虚拟货币如“钻石”或“晶石”是解锁角色、装备的关键。传统获取方式需耗时数月积累,而刷钻服务承诺在数小时内完成,这无疑满足了玩家对快速成长的渴望。例如,通过卡盟平台,玩家可购买“刷钻套餐”,利用脚本模拟玩家行为,批量生成虚拟货币。这种应用在竞技类游戏中尤为突出,玩家能迅速提升战力,享受游戏乐趣。然而,这种价值是短期的,它依赖于游戏规则的灰色地带,一旦被系统检测,可能适得其反。

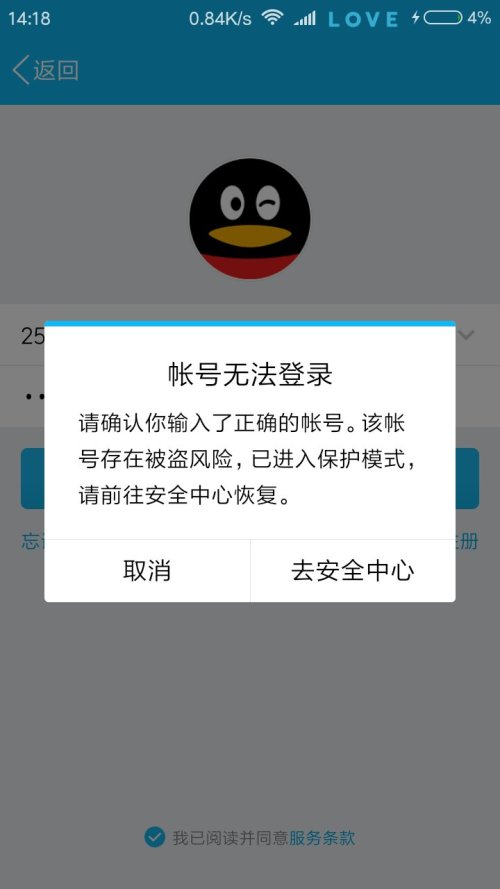

挑战方面,卡盟刷钻的可用性面临多重质疑。首要风险是账号封禁。主流游戏如《英雄联盟》或《和平精英》都有反作弊机制,刷钻行为极易触发警报,导致永久封号。据统计,超过30%的刷钻用户曾遭遇此惩罚,损失投入的时间和金钱。其次,法律风险不容忽视。卡盟平台常游走在法律边缘,若涉及洗钱或欺诈,玩家可能卷入纠纷。例如,2023年某卡盟因提供刷钻服务被查封,用户资金血本无归。此外,刷钻破坏了虚拟经济的平衡。当大量廉价钻涌入市场,游戏内物品贬值,如皮肤道具价格暴跌,这损害了正常玩家的利益,也削弱了游戏开发商的营收。刷钻的本质是对虚拟公平性的侵蚀,其“能用”的表象下隐藏着系统性危机。

趋势演变揭示了卡盟刷钻的动态变化。随着AI技术发展,刷钻工具更隐蔽,如使用深度学习模拟人类操作,降低检测概率。同时,监管措施也在升级。中国网信办近年加强虚拟物品交易规范,要求平台实名认证和交易溯源,这迫使卡盟转型或退出市场。例如,部分平台转向“合法代练”,提供技能提升而非直接刷钻。未来,趋势可能向更透明化发展,但玩家需警惕:刷钻服务的“可用性”将越来越依赖合规性,而非单纯的技术突破。

从行业专家视角看,卡盟刷钻的可用性取决于玩家选择与平台责任。刷钻服务是虚拟经济中的双刃剑,它反映了玩家对效率的极致追求,但也暴露了监管漏洞。建议玩家优先通过官方渠道获取虚拟物品,如参与活动或购买正版,以规避风险。平台则应加强自律,建立信用体系,防止滥用。现实中,刷钻的“能用”与否,不仅是技术问题,更是价值观的体现——在虚拟世界中,公平与效率的平衡,才是长久之道。