在全民K歌的社交音乐生态中,点赞不仅是作品热度的直观体现,更承载着用户对音乐表达的认可与社交连接的渴望。随着平台竞争加剧,"全民K歌代刷点赞"逐渐衍生为一门灰色产业,吸引着急于获取关注的新手用户和追求短期数据的参赛者。然而,这种看似便捷的"流量捷径"真的能带来实质性价值吗?从社交逻辑、平台机制到长期发展,代刷点赞的有效性需要被置于更复杂的维度中审视。

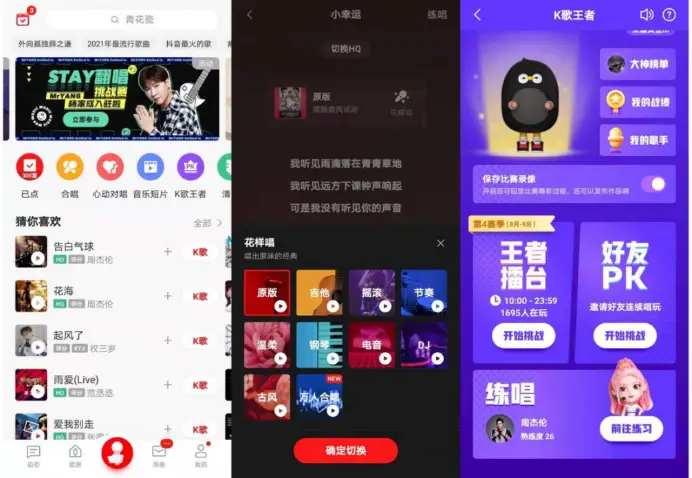

代刷点赞服务的运作逻辑,本质是满足用户的"数据焦虑"。全民K歌作为UGC音乐社区,用户通过发布翻唱、原创作品积累粉丝,点赞数直接影响作品在"热门推荐"中的曝光权重。代刷服务正是抓住这一痛点,通过机器批量操作、真人点赞团等手段,在短时间内将作品点赞数从几十提升至数万,价格从几元到数百元不等。新用户往往认为,高点赞能打破"冷启动困境"——当算法检测到作品数据异常活跃时,会将其推入更大的流量池,从而吸引自然关注。但这种逻辑忽略了平台算法的迭代能力:如今的AI系统已能识别异常点赞模式,如短时间内点赞量激增但评论、转发数据滞后,或点赞用户账号无历史互动记录,这类作品反而可能被判定为"刷量"而限流。

"有效"的定义在短期流量与长期价值间存在根本对立。对部分用户而言,代刷点赞的"有效性"体现在心理满足感:看到作品点赞数破万,能获得虚拟成就感,尤其在亲友分享时避免"数据寒酸"。对参赛用户,高点赞可能直接影响比赛排名,带来实际奖励或曝光机会。但这种"有效"是脆弱的——数据显示,代刷点赞带来的粉丝留存率不足5%,多数用户因发现作品缺乏真实互动而迅速取关。音乐行业资深从业者指出:"点赞的本质是情感共鸣,一首作品的传播力取决于能否引发听众'想分享'的冲动,而非冰冷的数字。代刷点赞制造的'虚假繁荣',就像给气球充氢气,看似饱满,一戳即破。"

平台规则与账号风险,让代刷点赞的"有效性"大打折扣。全民K歌《社区管理规定》明确禁止"任何形式的刷量行为",违规账号将面临作品删除、限流甚至封禁的处罚。2023年平台升级的"清朗行动"中,超50万因刷量被限流的账号被公示,其中不乏拥有数万粉丝的达人。更隐蔽的风险在于账号安全:部分代刷服务要求用户提供账号密码,实则植入木马程序,窃取用户隐私或实施盗刷。某音乐社区运营总监透露:"我们曾追踪到一个代刷团伙,通过低价吸引用户授权,实则用其账号发布违规内容,最终导致用户信用分归零,申诉无门。"

用户真实需求与代刷服务的错位,揭示了"有效"背后的认知偏差。多数寻求代刷点赞的用户,本质是渴望"被看见"——他们需要的是对音乐作品的认可,而非虚假数据。但代刷服务将这种需求简化为数字游戏,反而加剧了用户的焦虑:当发现代刷作品无人评论时,会陷入"数据越高,越显空洞"的恶性循环。事实上,全民K歌的优质内容生态更依赖"深度互动":一首获得500次真实评论的作品,其算法推荐权重往往高于1万次无评论的点赞作品。音乐人李健曾分享:"我在全民K歌发布翻唱时,宁愿要10条认真写下的长评,也不要1万次'路过式'点赞。"

回归内容本质,才是破解"点赞焦虑"的正解。对创作者而言,提升唱功、选择优质曲目、在作品中注入个人情感,才是吸引自然关注的核心。平台也在通过算法优化鼓励真实互动:2024年全民K歌上线"深度互动加权"机制,将评论转发率、粉丝复听率纳入推荐模型,让优质内容突破流量壁垒。对普通用户,理性看待点赞数据同样重要——点赞只是社交的起点,真正的连接发生在评论区的故事分享、合唱房的即兴互动中。

全民K歌代刷点赞的"有效性",本质上是一场数据幻觉的构建。它能满足一时的虚荣心,却无法替代真实音乐带来的情感共鸣;它可能在短期突破流量瓶颈,却以长期账号安全和用户信任为代价。在音乐社交回归内容本质的今天,放弃对"点赞数字"的执念,转而深耕作品质量与真实互动,才是每个用户在全民K歌生态中立足的根本。毕竟,一首能让人反复聆听的歌,远比一万次无人问津的点赞,更有价值。