在数字交易生态系统中,卡盟交易密码作为用户身份验证的核心机制,其安全性直接关系到资产保护与隐私维护。当用户面临密码遗忘的困境时,如何高效且安全地找回密码,已成为平台运营与用户体验的关键痛点。找回密码的过程需在便捷性与安全性之间取得平衡,这不仅是技术挑战,更涉及用户信任的构建。卡盟交易密码通常指在线卡盟平台(如游戏点卡、虚拟商品交易市场)的登录凭证,其价值在于防止未授权访问和资金盗用。然而,随着数字交易普及,密码遗忘现象日益普遍,源于用户记忆负担过重、设备更换频繁或系统更新冲突。若处理不当,可能导致账户锁定、交易中断甚至经济损失,凸显找回机制的必要性。

卡盟交易密码的概念根植于网络安全框架,它通过加密协议(如哈希算法)存储用户凭证,确保交易环境可信。其应用价值体现在多方面:一方面,它作为第一道防线,抵御外部威胁如黑客攻击;另一方面,它支撑平台合规性,满足中国网络安全法对用户数据保护的要求。忘记密码的常见原因包括用户习惯性使用简单密码、多账户管理混乱,或平台安全策略过于严苛(如强制定期更新)。这些因素不仅增加用户焦虑,还可能引发连锁风险,如账户被恶意接管或资金冻结。例如,在卡盟交易中,若密码遗忘导致无法及时完成订单,可能造成商业信誉损失,强化了找回流程的紧迫性。

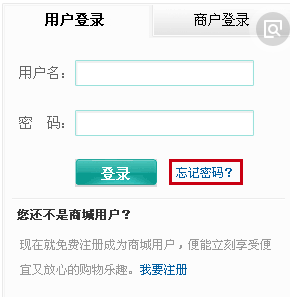

针对密码找回,现有方法已形成标准化体系,但需结合具体场景优化。基础流程通常依赖邮箱或手机验证:用户触发找回请求后,平台发送一次性验证码,通过预设联系方式确认身份。此方法虽便捷,却易受中间人攻击风险,如钓鱼邮件窃取验证码。高级方法则引入多因素认证(MFA),例如结合安全问答或生物识别(如指纹扫描),显著提升安全性。生物识别技术正成为趋势,它利用用户生理特征(如面部识别)进行无感验证,减少记忆负担。然而,挑战在于,部分卡盟平台技术投入不足,导致找回流程冗长或兼容性问题,如老旧系统不支持现代认证协议。此外,安全风险不容忽视:社会工程学攻击(如冒充客服诱导用户泄露信息)可能绕过验证机制,要求平台强化反欺诈措施,如AI行为分析。

深入分析,找回密码的挑战源于技术与人文因素的交织。技术上,加密协议虽保护数据,但复杂度可能拖慢响应速度,影响用户体验;人文上,用户对安全意识不足(如重复使用密码)加剧风险。平台需优化设计,例如通过渐进式验证(先简单验证,再高级确认)平衡效率与安全。同时,行业趋势指向智能化:人工智能驱动的密码管理工具可预测遗忘风险,主动提醒用户更新凭证;无密码认证(如FIDO标准)利用物理密钥或设备绑定,逐步替代传统密码,减少遗忘概率。中国卡盟市场正加速拥抱这些创新,响应国家“数字中国”战略,推动交易安全升级。

为预防密码遗忘,用户应采取主动措施。建议启用密码管理器(如云端存储工具),自动生成强密码并同步更新;定期审查账户安全设置,如绑定备用联系方式。平台层面,需加强用户教育,通过内嵌教程提升安全素养,并实施分层恢复机制,例如初级问题验证后,再由人工审核介入。未来,随着量子计算和区块链技术发展,密码找回将更智能、去中心化,如基于智能合约的自助恢复系统,确保用户自主权。

卡盟交易密码找回不仅是技术修复,更是用户信任的试金石。平台应构建弹性体系,融合生物识别与AI预警,实现安全与便捷的共生;用户则需养成良好习惯,如启用双因素认证,共同筑牢数字交易防线。这种协同将推动卡盟生态健康发展,保障数字经济安全。