全民K歌、快手等音乐短视频平台已成为当下大众表达自我、展示才艺的重要舞台,而“刷赞平台”作为流量生态的衍生品,始终围绕“是否有效”的争议存在。这类宣称能快速提升作品点赞、粉丝量的服务,究竟是内容创作者的“流量捷径”,还是看似实则无效的“数字泡沫”?要回答这个问题,需深入剖析其运作逻辑、短期价值与长期风险,而非简单以“有效”或“无效”一概而论。

刷赞平台的“有效性”:短期数据满足与心理慰藉

对于刚接触全民K歌、快手的素人创作者,初期作品曝光量低是常态,刷赞平台提供的“快速起量”服务,确实能在短期内突破平台的冷启动门槛。当一首作品的点赞量从几十跃升至数千,算法可能会将其判定为“优质内容”,从而推入更大的流量池,让更多用户看到。这种“数据反馈”能直接满足创作者的心理需求——尤其是新手,面对空荡荡的点赞栏容易产生挫败感,而刷赞带来的“热门假象”能提供即时成就感,激励其持续创作。此外,部分创作者可能希望通过快速积累数据吸引MCN机构注意,或为后续接单、变现增加“筹码”,此时刷赞平台看似提供了“跳过积累期”的可能。

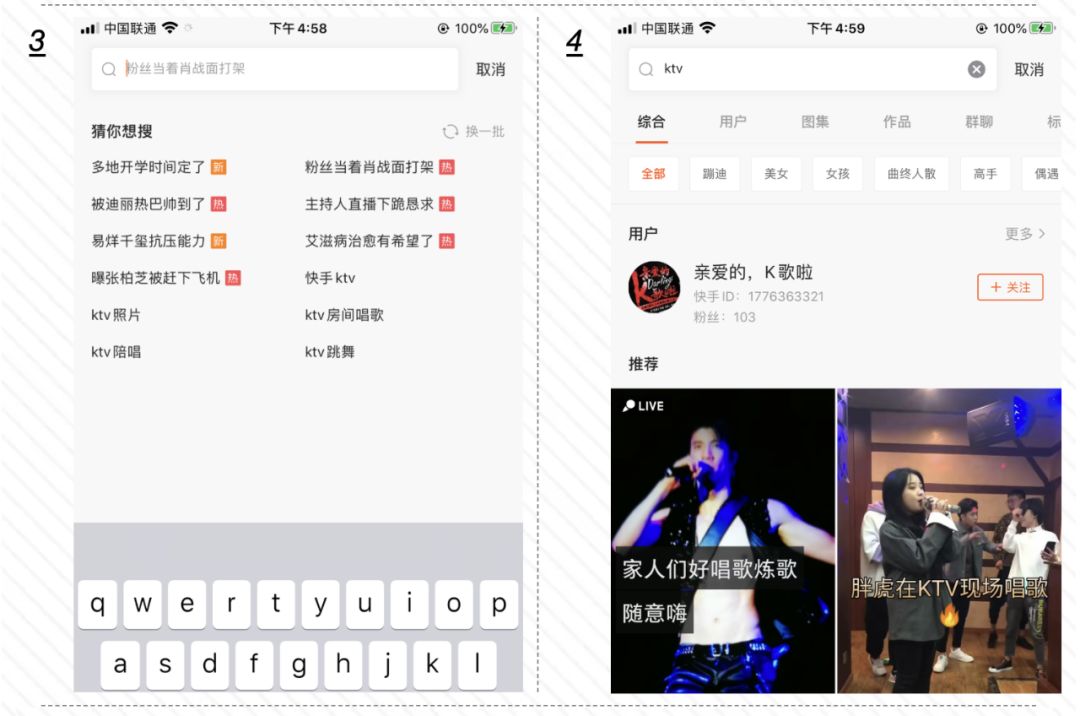

然而,这种“有效性”本质上是片面的。全民K歌快手刷赞平台的核心逻辑,是通过机器模拟或真人点击快速提升数据指标,但这类数据缺乏真实的用户互动支撑。例如,一个点赞量过万的作品,评论数却寥寥无几,甚至点赞用户的主页全是广告或异常动态,这种“数据泡沫”在平台算法升级后已越来越容易被识别。

长期无效性:算法识别与账号健康度的双重反噬

当创作者依赖刷赞平台维持数据,却忽略了内容本身的质量提升,最终会发现:即使点赞量再高,作品的评论寥寥无几,粉丝转化率几乎为零,甚至账号因异常数据被平台限流。快手、全民K歌等平台早已建立完善的风控体系,通过检测点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、同一IP批量操作、用户画像与内容不匹配等)识别刷赞行为,一旦被判定为“作弊”,轻则清空异常数据,重则限制推荐功能、冻结账号——这种“流量捷径”最终可能变成“账号绝路”。

更关键的是,刷赞带来的虚假数据会误导创作者的判断。当创作者误以为“高点赞=好内容”,可能会继续沿袭低质创作逻辑,而忽略了用户真实需求。例如,在全民K歌中,一首通过刷赞“火”起来的作品,若缺乏真实的传唱度和用户共鸣,很快就会被新内容淹没;快手平台上,依赖刷赞的账号即便短暂进入热门,也无法留住粉丝,因为短视频平台的算法核心始终是“完播率”“互动率”“关注转化率”等真实数据指标,而非单纯的点赞数量。

用户需求背后的生态异化:流量焦虑与内容本心的失衡

全民K歌快手刷赞平台的流行,本质上是内容创作生态中“流量至上”异化的体现。在算法推荐主导的平台环境中,创作者面临巨大的流量焦虑——“不刷赞就没人看”成为普遍心态,尤其是对依赖平台变现的草根创作者而言,数据直接关系到收入与生存。然而,这种焦虑导致部分创作者舍本逐末:将精力放在“如何刷赞不被发现”上,而非打磨作品质量、提升表演技巧或创新内容形式。

事实上,音乐短视频平台的核心竞争力始终是“内容共鸣”。一首真正打动人心的歌曲、一段有创意的翻唱、一个能引发用户情感共鸣的故事,即使初期数据缓慢,也会通过用户自发分享积累真实流量。例如,全民K歌上不少素人创作者凭借扎实的唱功和独特的选曲,未通过刷赞也能慢慢积累粉丝;快手上的音乐达人通过结合生活场景的创意表演,实现“破圈”传播——这些案例证明,真实的内容创作才是账号发展的“长效引擎”,而刷赞带来的“数据繁荣”,终究是镜花水月,无法支撑长期价值。

理性看待刷赞:与其追逐泡沫,不如深耕内容

对于“全民K歌快手刷赞平台真的有效吗”这一问题,答案已逐渐清晰:短期来看,它能满足部分创作者的心理需求和数据焦虑,但长期来看,其无效性远大于“有效性”,甚至可能对账号造成不可逆的损害。与其将希望寄托于刷赞平台的“流量魔法”,不如回归内容创作的本质——打磨作品质量、精准定位受众、积极与粉丝互动,这些看似“慢”的方式,才是账号健康发展的“正道”。

平台方也应持续优化算法逻辑,减少对“唯数据论”的依赖,通过更科学的推荐机制鼓励优质内容创作,让真正有才华的创作者不被流量焦虑裹挟,让音乐短视频平台回归“表达自我、连接共鸣”的初心。当创作者不再沉迷于刷赞的数字游戏,而是专注于用音乐和创意打动用户时,“有效”便不再是需要依赖外部工具证明的指标,而是内容本身带来的自然价值。