全网代刷500名片赞有效吗?这个问题背后,是无数个人用户与商家对社交平台“流量焦虑”的缩影。在点赞数成为社交货币的时代,500元能否买来“有效”的名片赞,答案并非简单的“是”或“否”,而是需要拆解“有效”的定义、服务的本质、以及平台规则与真实需求之间的深层矛盾。

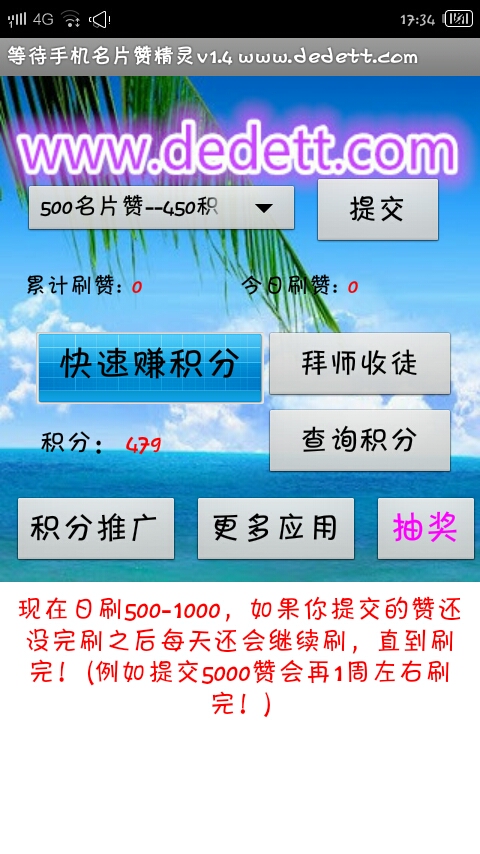

代刷500名片赞的服务模式,本质是“数据搬运”而非“价值创造”。所谓“全网代刷”,通常依托灰色产业链:通过低成本的“养号矩阵”(批量注册的虚拟账号)、机器脚本模拟人工操作,或利用平台接口漏洞,在短时间内为指定用户的名片点赞。这类服务标榜“24小时快速到账”“真实IP”“不掉赞”,但核心逻辑始终是“用虚假数据填充真实需求”。对个人用户而言,可能是求职时希望名片点赞量显得“人脉广”;对商家而言,可能是新品推广初期需要基础数据营造“热门假象”。然而,这种“数据搬运”能否真正转化为“有效价值”,取决于用户对“有效”的界定——是视觉上的数字好看,还是能带来实际的社交连接或商业转化?

短期看,500元能买到“数字有效”,但长期必然面临“价值无效”的困境。从数据表象看,代刷服务确实能在短时间内将名片点赞量从几十提升到几百甚至上千,满足部分用户对“面子工程”的需求。比如某求职者花500元刷了500个赞,在HR眼中可能留下“人脉活跃”的第一印象;某小商家用500元为产品页面刷赞,或许能吸引更多自然点击。但这种“有效”是脆弱的:平台算法早已具备识别虚假互动的能力,异常的点赞时间(如凌晨3点集中点赞)、重复的用户头像、无差别的点赞轨迹,都会被系统标记为“作弊行为”。轻则点赞数被清零、账号被限流,重则面临封号风险——500元换来的“数字泡沫”,随时可能破裂。更关键的是,虚假点赞无法转化为真实互动。一个点赞者可能从未打开过你的名片,更遑论产生咨询、合作或消费行为。当商家发现500元刷来的点赞带来零转化,当求职者因“虚假人脉”在面试中被识破,这种“有效”便成了彻头彻尾的“无效”。

更深层的矛盾在于,代刷服务与社交平台的“真实性”本质背道而驰。社交平台的核心价值在于连接真实的人,传递真实的信息。无论是微信、微博还是抖音,平台算法的底层逻辑都在鼓励“优质内容”和“真实互动”,而非“数据堆砌”。代刷行为本质是对这种真实性的破坏,不仅损害平台生态(虚假数据干扰内容分发效率),更会反噬用户自身——当你的名片充斥着“僵尸粉”的点赞,当潜在合作伙伴发现你的“高人气”是买来的,信任危机便会随之而来。社交营销的本质是“以内容吸引用户,以价值留住用户”,500元或许能买到500个赞,但买不来500个真实关注者,更买不来他们对你的信任。

从行业趋势看,代刷服务的生存空间正在被持续压缩。近年来,各大社交平台对刷量行为的打击力度不断升级:微信推出“一机一码”限制,微博清理“僵尸粉”,抖音通过AI识别虚假互动账号,甚至将刷量行为纳入信用体系。与此同时,用户对“虚假数据”的辨别能力也在提升——当一个账号的点赞量远高于评论、转发量时,理性用户会立刻意识到数据异常。在这样的背景下,代刷服务正在从“明面操作”转向“地下化”,服务质量参差不齐,掉赞、骗钱的风险越来越高。500元可能买到“一次性点赞”,却买不来持续的“有效增长”,这笔投资的性价比,显然经不起推敲。

那么,是否存在“合理使用代刷服务”的场景?答案或许是“有条件有限度”,但必须明确边界。比如,某些初创品牌在冷启动阶段,需要基础数据避免“0点赞”的尴尬,此时若能结合真实内容,小规模、低频次地使用代刷服务(如刷50-100个真实用户模拟的自然互动),或许能起到“破冰”作用。但这里的“有效”,前提是“真实内容打底+合规手段辅助”,而非单纯依赖刷量。更重要的是,500元的预算若用于内容优化(如制作一张高质量名片图)、精准投放(如通过社交广告触达目标用户),或社群运营(如邀请真实用户互动),带来的长期价值远超500个虚假点赞。

归根结底,全网代刷500名片赞的“有效性”,本质是用短期数据牺牲长期信任。500元或许能买到一时的“数字繁荣”,但买不来真实的社交连接,更买不来可持续的商业增长。在社交平台日益重视真实性的今天,与其将预算投入“数据泡沫”,不如深耕内容价值——用优质的名片设计、真诚的社交互动、真实的用户反馈,才是让名片“真正有效”的唯一路径。毕竟,社交的本质不是“点赞数”,而是“人”;营销的本质不是“数据好看”,而是“价值传递”。当你的名片能传递出真实的个人价值或商业价值时,500个点赞或许只是自然结果,而非需要用500元去购买的“商品”。