图卡盟突然下架的消息在创作者和设计爱好者中引发连锁反应,无数用户第一时间涌入平台咨询核心问题:图卡盟下架了,兑换还能继续吗?这背后不仅关乎个人权益能否延续,更折射出虚拟商品交易领域平台责任与用户保障的深层命题。要解答这一疑问,需从平台运营逻辑、用户权益法律边界、行业监管趋势等多维度展开分析,而非简单给出“能”或“不能”的二元答案。

图卡盟下架的本质是商业生态的迭代重构,而非单纯的“服务终止”。从行业实践看,平台下架通常分为主动调整与被动合规两类:前者可能因战略转型、业务升级或盈利模式调整,后者则多因政策收紧、版权纠纷或违反平台规范。无论是哪种情况,兑换功能的延续性取决于平台对存量用户权益的承接方案。若下架属于主动优化,例如平台从C2C模式转向B2B合作,兑换权益可能通过第三方服务承接或迁移至新平台;若因违规下架,则用户权益保障将面临更大不确定性,此时平台是否提前公示兑付流程、设立专项客服通道,成为兑换能否延续的关键变量。

用户已兑换的虚拟商品权益与未兑换的“兑换券”性质存在本质区别。前者属于已履行的服务,如已下载的设计素材、已激活的会员权限,其权益稳定性较高,平台即使下架也需基于“契约精神”继续提供基础服务——这不仅是商业伦理要求,更是《电子商务法》明确规定的平台义务。后者则属于预付式消费,用户持有的是“兑换权”而非实物商品,其保障程度取决于用户协议中关于“平台终止服务”的条款约定。若协议明确“下架后未兑换权益自动作废”,用户维权将面临法律障碍;若条款模糊或未提前公示,用户可依据《消费者权益保护法》主张“经营者不得以格式条款等方式排除消费者权利”。

兑换功能的延续性高度依赖平台兑付机制的透明度与执行力。观察近年虚拟商品平台下架案例,优质玩家的共性在于:提前30-60天发布下架公告,明确兑付截止日期、数据迁移路径及补偿方案。例如某素材平台下架时,为用户提供了三个月的过渡期,允许已兑换用户继续下载资源,未兑换用户可选择等值现金退款或兑换合作平台的等价服务。反之,若平台下架后“失联”,未设置兑付渠道,用户则需通过法律途径维权,包括向监管部门投诉、申请仲裁或提起诉讼,但这一过程往往耗时耗力,且结果存在不确定性。

从行业趋势看,虚拟商品交易正从“野蛮生长”转向“规范运营”,这对用户权益保障反而是长期利好。随着《网络交易管理办法》《规范促销行为暂行规定》等政策落地,平台被要求更明确地公示服务期限、终止条件及用户权益处理方案。图卡盟下架事件或许能倒逼行业建立“用户权益保障基金”,或由第三方支付机构托管预付资金,确保平台异常时用户可优先获得退款。此外,用户自身也需提升风险意识:在兑换虚拟商品前,应仔细核查平台资质、留存兑换凭证,避免一次性充值大额资金,优先选择支持“无理由退款”或“权益可迁移”的服务。

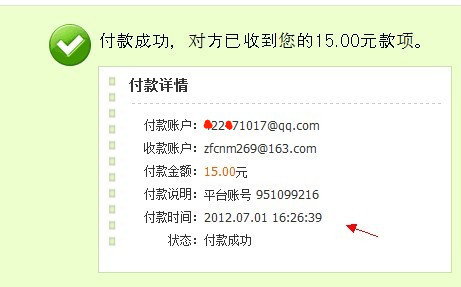

归根结底,图卡盟下架后兑换能否继续,并非单一平台能决定的孤立事件,而是商业逻辑、法律规范与用户选择共同作用的结果。对用户而言,当下架消息传来时,第一时间应保存交易记录、截图用户协议,并通过官方渠道确认兑付方案;对行业而言,此次事件应成为完善用户权益保障机制的契机,让“兑换”不仅是交易行为,更是平台与用户之间的信任契约。唯有在合规框架下平衡商业利益与用户权益,虚拟商品交易市场才能实现从“流量驱动”到“价值驱动”的质变,真正让每一份兑换都安心、可持续。