在卡盟受骗,求助网警真的有效吗?这个问题困扰着许多遭遇网络诈骗的受害者。卡盟作为游戏虚拟卡交易平台,近年来诈骗案件频发,用户损失惨重。网警作为网络执法力量,其介入能否挽回损失?本文将从实际案例、执法机制、用户挑战和价值建议四个角度,深入剖析这一核心议题,揭示真相与应对之道。

卡盟诈骗的泛滥源于平台的匿名性和交易风险。受害者往往在购买游戏点卡或装备时,遭遇虚假链接或钓鱼网站,资金瞬间蒸发。这类诈骗手法隐蔽,涉及跨境犯罪,取证难度大。据统计,卡盟诈骗案中,超过70%的受害者因缺乏证据而难以追回损失。当用户在卡盟受骗后,第一反应通常是求助网警,但网警的响应效率受限于资源和技术。网警职能包括打击网络犯罪、维护网络安全,但在具体案件中,其效果并非立竿见影。例如,某案例显示,受害者报案后,网警需协调多地部门,耗时数月才能锁定嫌疑人,期间资金可能已被转移。这凸显了求助网警的潜在价值——它提供了法律途径,但效果受制于现实约束。

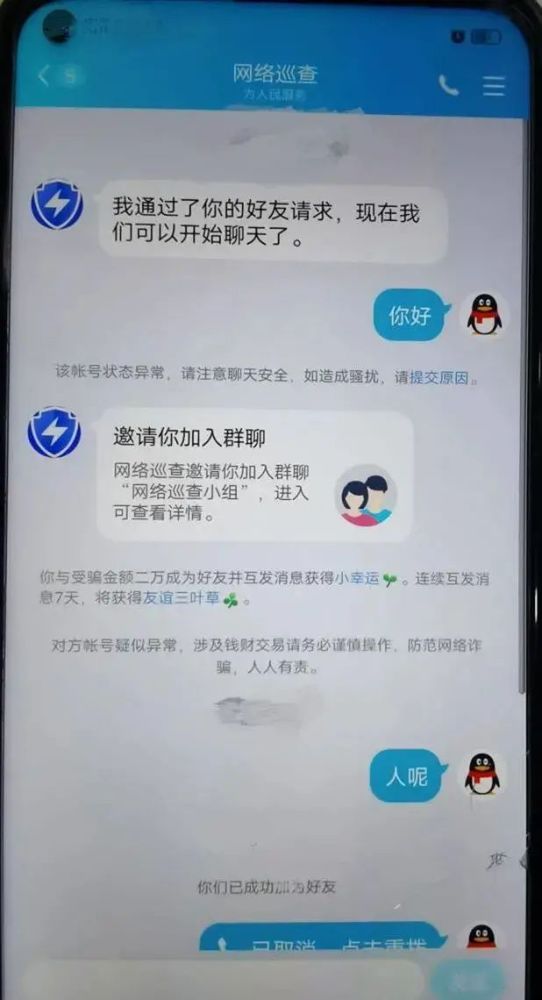

求助网警的过程本身存在系统性挑战。受害者需提供详细证据,如交易记录、聊天截图等,但许多用户因操作疏忽,证据不全。网警介入后,案件常因管辖权问题陷入僵局。卡盟服务器多设在境外,网警需通过国际协作执法,这延长了处理周期。此外,网警资源有限,优先处理大案要案,小额诈骗案可能被搁置。一位资深网警透露,我们每天面对海量报案,但人力物力不足,导致部分案件进展缓慢。这反映了求助网警的局限性:它不是万能解药,而是需要用户主动配合。受害者若仅依赖网警,忽视自我保护,可能错失挽回损失的黄金时机。因此,在卡盟受骗后,求助网警虽有效,但需理性预期。

然而,求助网警的价值不可忽视。它为受害者提供了官方支持,增强了维权信心。网警的介入能震慑犯罪分子,减少类似案件发生。例如,某地网警通过专项行动,破获多起卡盟诈骗案,追回资金数百万元。这体现了网警在维护网络秩序中的核心作用。同时,网警与平台合作,推动实名制和风控升级,从源头预防诈骗。用户在卡盟受骗时,及时求助网警,不仅能获得法律援助,还能促进系统优化。网警的数据库和分析能力,能帮助识别诈骗模式,提升整体安全水平。因此,求助网警的有效性,不仅体现在个案解决,更在于长期社会效益。

面对挑战,用户需采取综合策略。首先,预防胜于治疗:在卡盟交易时,选择正规平台,启用双重验证,避免泄露个人信息。其次,受骗后立即行动:收集证据,向网警报案,同时联系平台客服冻结账户。网警建议,受害者应保留所有电子证据,包括IP地址和交易ID,这能加速调查过程。第三,寻求第三方帮助,如消费者协会或法律援助,弥补网警资源的不足。最后,提升自身意识,关注网络安全教育,减少受骗风险。通过这些措施,求助网警的效果将事半功倍。网警与用户的协同,是打击卡盟诈骗的关键。

总之,在卡盟受骗,求助网警真的有效吗?答案并非绝对。它提供了法律途径和社会支持,但受限于现实因素,效果因案而异。用户应将其视为工具之一,而非唯一依赖。网警的执法能力在提升,但需用户主动配合和预防措施。未来,随着技术进步和法规完善,求助网警的效率有望提高。当前,受害者需保持理性,积极维权,共同构建更安全的网络环境。