在流量需求激增的当下,“流量卡千盟卡真的划算吗”成为不少用户的选择难题。作为市场新兴的流量产品,千盟卡以“大流量、低月租”的宣传吸引用户,但其性价比是否经得起推敲?选择流量卡的核心从来不是盲目追求“流量大”,而是“需求与成本的精准匹配”。

流量卡市场早已从运营商主导的“套餐固化”时代,进入互联网流量卡的“精细化运营”阶段。传统三大运营商的套餐往往存在“流量冗余”或“月租过高”的问题,而互联网流量卡(如千盟卡)通过简化服务、聚焦流量需求,试图填补市场空白。但鱼龙混杂的流量卡市场也让用户陷入选择困境:宣传的“100GB流量”是否为通用流量?月租19元是否包含所有费用?这些问题的答案,直接决定了千盟卡是否真的“划算”。

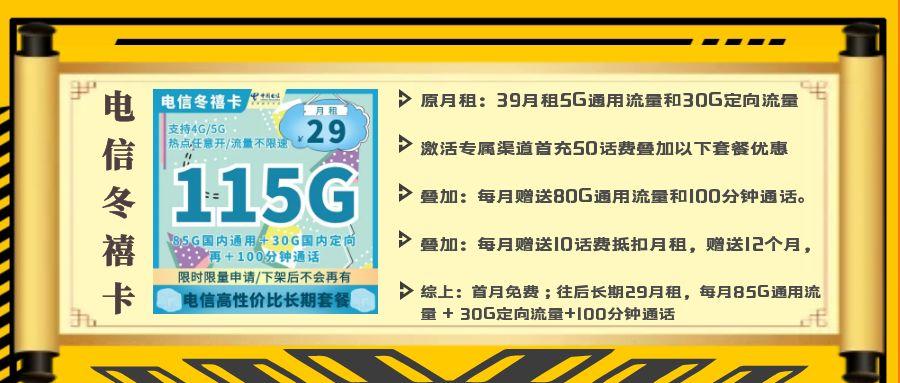

要判断千盟卡是否划算,首先需拆解其产品本质。千盟卡作为一款典型的互联网流量卡,通常依托某家运营商的网络(如移动、联通或电信),通过线上渠道销售,主打“低月租+大流量”的组合。例如,部分千盟卡套餐可能宣传“19元/月,包含100GB通用流量+30GB定向流量”,看似性价比极高,但需注意三点隐性成本:一是定向流量的使用范围(仅限特定APP或服务),二是通用流量的网速是否限速(如达到20GB后降至3G/4G),三是套餐是否为长期套餐(部分互联网卡仅限首年优惠,次年月租翻倍)。这些细节若被用户忽略,所谓的“划算”便会大打折扣。

划算与否的核心,是“单位流量的获取成本”与“实际使用场景”的契合度。对于日均流量消耗5GB以上的重度用户(如视频创作者、频繁出差的商务人士),千盟卡的大流量套餐确实能降低成本;但对日均流量不足1GB的轻度用户(如仅用于通讯的中老年人),低月租但流量冗余的套餐反而可能造成浪费。此外,网络覆盖是另一关键变量——若千盟卡依托的运营商在你常用区域信号差,再大的流量也只是“纸上谈兵”。例如,移动网络的覆盖广度优势明显,但在偏远地区可能不如联通;电信则在低网速场景下稳定性更佳。用户需结合自身所在地和使用习惯,判断千盟卡的网络适配性。

选择流量卡时,“怎么选”比“选哪个”更重要。第一步是明确需求:你需要多少通用流量?是否需要通话功能?套餐有效期是月付还是年付?第二步是对比隐性成本:查看套餐条款中的“限速规则”“定向流量范围”“合约期限制”(如提前解约是否需付违约金)。第三步是验证网络体验:通过身边同款卡用户的反馈,或运营商官方覆盖地图,确认目标区域的信号强度。第四步是警惕“超低月租”陷阱——部分流量卡以“9元/月”为噱头,但实际仅含1GB流量,超出后按1元/GB计费,综合成本远高于常规套餐。

流量卡市场的趋势正在从“流量竞争”转向“服务竞争”。随着5G普及,用户对“低延迟+高稳定性”的需求逐渐超过“单纯流量大小”,千盟卡等互联网流量卡若仅停留在“参数内卷”,而忽视网络优化和客服响应,终将被市场淘汰。对于用户而言,选择流量卡的本质,是选择一种“适配生活方式的通信解决方案”——学生党可能需要兼顾流量和通话的校园卡,自由职业者可能更看重全国漫游的无卡顿,而家庭用户或许更适合多号码共享的套餐组合。

回到最初的问题:流量卡千盟卡真的划算吗?答案因人而异。它能满足特定人群的流量需求,但绝非“放之四海而皆准”的最优解。真正的划算,是在认清自身需求、读懂产品条款、验证网络体验后,找到那个“不多不少、刚好够用”的平衡点。在流量卡的选择上,理性比跟风更重要,毕竟通信服务的本质,是连接生活的每一刻,而非被流量数字所束缚。