在公众号运营的“数据竞赛”中,刷赞已成为部分人眼中的“捷径”。然而,这种看似低成本提升数据的方式,实则暗藏多重风险,轻则账号受限,重则品牌崩塌。公众号刷赞的本质是数据造假,这种行为不仅违背平台规则,更会引发一系列连锁反应,最终反噬运营者自身。深入剖析其风险,并非否定数据的重要性,而是提醒运营者:真正的增长,从来建立在真实价值之上。

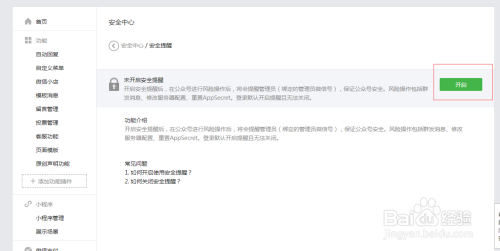

账号处罚是最直接的风险。微信平台对公众号刷量行为(包括刷赞、刷阅读、刷在看)始终保持高压打击态势。根据《微信外部链接内容管理规范》,通过第三方工具或人工方式虚构互动数据,属于“诱导分享”或“数据造假”范畴,一经发现,轻则删除违规数据、短期限流,重则永久封禁账号。2023年某头部公众号因批量刷赞被平台处以封号7天的处罚,其广告合作因此违约赔偿百万,这正是规则风险的典型案例。随着平台算法迭代,刷赞行为的识别精度不断提升——同一IP短时间内多次点赞、非活跃账号集中点赞、点赞时间分布异常等行为,都会触发风控机制。运营者若心存侥幸,无异于在规则边缘试探,最终可能“竹篮打水一场空”。

数据失真会误导运营决策,这是更深层的风险。公众号运营的核心逻辑是“数据反馈-内容优化-用户增长”,而刷赞制造的“虚假繁荣”会扭曲这一逻辑。假设某篇内容通过刷赞获得10万+点赞,运营者误判用户偏好,后续继续投入类似内容,却发现真实互动率断崖式下跌。这种“数据幻觉”会让运营者陷入自我认知偏差,忽视内容质量提升和用户真实需求,最终导致账号陷入“刷赞-数据假-决策错-用户流失”的恶性循环。某美食公众号曾因刷赞误判读者对“低脂食谱”的兴趣,连续推出同类内容,真实阅读量从5万跌至5000,广告主也因此终止合作——虚假数据不仅无法指导运营,反而会成为“毒药”。

品牌信任危机是难以逆转的隐性风险。用户对公众号的信任,建立在“数据真实”这一隐性契约之上。当用户发现某篇内容的点赞量与评论区活跃度严重不符,或通过点赞列表发现大量“僵尸号”,会对账号的专业性和真实性产生质疑。尤其对于品牌号、知识付费类公众号,信任是其核心资产。某母婴公众号因刷赞被读者曝光后,粉丝数一周内减少30%,品牌合作邀约断崖式下跌,即便后续公开道歉,也难以重建用户信任。在信息透明的时代,用户对“数据造假”的容忍度极低,一次曝光就可能让长期积累的品牌形象毁于一旦。

刷赞还会破坏行业生态,引发恶性竞争。当刷赞成为“潜规则”,优质内容创作者的正当权益会被挤压——真实创作的内容可能因数据不如刷赞账号亮眼而被平台限流,广告主也可能因“唯数据论”而选择造假账号。这种“劣币驱逐良币”的现象,会让整个内容行业陷入“内卷”:运营者不得不将更多精力投入数据造假而非内容创作,最终导致用户看到的是同质化、低质化的内容,行业生态持续恶化。长此以往,用户对公众号整体内容的信任度下降,广告主投放意愿降低,所有从业者都将为数据造假的行为买单。

从长期发展来看,刷赞会扼杀账号的“内生增长能力”。真正优质的公众号,依赖的是内容价值、用户黏性和自然传播,而非虚假数据。刷赞让运营者沉迷于“短平快”的数据提升,忽视内容打磨、用户互动、社群运营等核心能力的建设。当失去刷赞渠道后,这些账号将失去竞争力,难以实现可持续发展。某职场干货公众号曾通过刷赞跻身“10万+俱乐部”,但停止刷赞后,真实阅读量长期徘徊在2000+,最终沦为“僵尸号”——依赖数据造假的增长,如同建在沙地上的高楼,看似华丽,实则不堪一击。

归根结底,公众号刷赞的风险,本质是“短期利益”与“长期价值”的博弈。运营者若只看到数据光鲜带来的短期收益,忽视背后的规则风险、信任成本和能力损耗,最终只会得不偿失。真正的公众号运营,需要回归内容本质:用优质内容吸引用户,用真诚互动建立信任,用长期价值换取持续增长。平台、运营者、用户三方共同抵制刷赞行为,才能让公众号生态回归健康,让有价值的内容获得应有的回报。