在数字化通信迅猛发展的当下,电话短信轰炸卡盟服务以其宣称的高效信息发送能力吸引了不少用户,但其靠谱性却饱受争议。这类服务通常由卡盟平台提供,承诺通过自动化工具批量发送电话或短信,用于营销推广、信息通知等场景。然而,深入剖析其运作机制和实际效果,不难发现它潜藏着多重风险,远非表面宣传那般可靠。用户在选择此类服务时,必须审慎评估其潜在危害,避免陷入法律或技术陷阱。

电话短信轰炸卡盟的核心概念源于网络通信工具的滥用。卡盟平台作为中介,整合了短信网关和电话线路资源,允许用户通过简单操作发起大规模信息轰炸。这种服务往往以“低成本、高效率”为卖点,吸引中小企业或个人用户尝试。例如,一些平台宣称能在短时间内发送数千条短信,覆盖广泛受众。但本质上,它依赖于非正规渠道或灰色技术,如利用虚拟号码或绕过运营商限制,这本身就埋下了隐患。从专业角度看,这种服务并非创新通信解决方案,而是对现有基础设施的扭曲利用,其靠谱性基础薄弱。

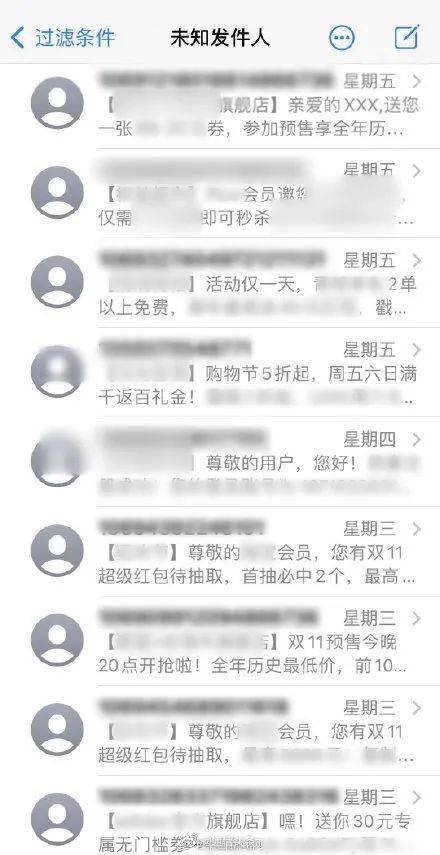

应用场景上,电话短信轰炸卡盟看似适用于营销推广、活动通知或客户召回。部分用户将其视为快速触达目标群体的捷径,尤其在电商、教育等行业。然而,实际应用中,其效果往往适得其反。由于信息轰炸易被识别为垃圾内容,接收方可能直接屏蔽或投诉,导致信息送达率低下。更关键的是,中国《网络安全法》和《反垃圾短信管理办法》明确规定,未经用户同意发送商业信息属违法行为。卡盟平台虽声称合规,但多数操作游走于法律边缘,用户一旦涉足,可能面临高额罚款或账号封禁。这种应用场景的“价值”被过度包装,实则风险远大于收益。

挑战层面,电话短信轰炸卡盟面临多重严峻考验。技术风险首当其冲:平台稳定性差,常因运营商拦截或系统故障导致服务中断,用户投入的资源付诸东流。法律风险更为突出,监管部门持续加强打击力度,2023年工信部专项行动已取缔多个非法卡盟,涉案人员被追究刑责。道德风险也不容忽视,信息轰炸易引发公众反感,损害品牌声誉,甚至演变为网络骚扰。基于常识分析,这类服务缺乏可持续性,其“靠谱”承诺建立在虚假宣传上,用户往往在付出代价后才醒悟。

深度见解显示,电话短信轰炸卡盟的不靠谱性源于其内在矛盾。一方面,它追求规模效应,却忽视通信伦理和用户权益;另一方面,技术依赖性高,但缺乏创新支撑,仅靠短期投机获利。行业趋势表明,随着5G和AI通信工具的普及,合法替代方案如企业短信平台或CRM系统正成为主流。这些方案通过实名认证和用户授权机制,确保信息发送合规高效。相比之下,卡盟服务因监管趋严和市场淘汰,正逐步边缘化。用户若盲目跟风,不仅浪费资源,还可能卷入法律纠纷,得不偿失。

在现实关联中,选择电话短信轰炸卡盟无异于饮鸩止渴。高效通信的本质是建立信任,而非强制灌输。建议用户转向正规渠道,如与运营商合作或采用智能营销工具,这些方式虽成本略高,但保障长期安全。凝练其价值,靠谱的通信服务应平衡效率与责任,卡盟模式显然偏离这一轨道。未来,随着技术进步和法规完善,此类服务将彻底退出舞台,唯有合法合规的通信生态才能持续发展。