公众号刷赞真的能被看出来吗?这是许多运营者心中的疑问,尤其在数据焦虑裹挟的行业生态中,点赞数常被等同于内容价值与账号影响力。但事实上,平台对刷赞行为的识别早已不是简单的“人工审核”阶段,而是形成了基于算法逻辑、用户行为模型、数据异常检测的立体化监控体系。刷赞与反刷赞的博弈本质,是运营者对平台规则的理解深度与数据真实性的较量,而绝大多数刷赞行为,都在技术层面留下了难以抹平的痕迹。

一、刷赞的底层逻辑:为什么运营者铤而走险?

公众号刷赞的核心驱动力,源于流量经济下的“数据崇拜”。对广告主而言,点赞量、阅读量是评估账号性价比的直接指标;对运营者自身,高点赞能形成“内容受欢迎”的心理暗示,吸引更多自然流量;甚至部分平台将点赞量与账号权重挂钩,间接影响内容推荐。这种“数据=价值”的畸形认知,催生了刷赞产业链:从0.5元/个的机器刷号,到10元/100个的真人互赞群,再到定制化“IP矩阵刷赞”,手段层出不穷。

但刷赞的“性价比”正在急剧下降。平台算法早已迭代,如今识别刷赞不再是盯着“点赞数突增”这么简单,而是通过多维度数据交叉验证,构建用户行为画像的真实性模型。任何脱离内容价值的数据增长,本质上都是对平台生态规则的挑衅,而技术的精准度,远超多数运营者的想象。

二、平台如何“看见”刷赞?三大识别维度拆解

1. 数据异常:点赞曲线的“非自然波动”

真实内容的点赞增长往往遵循“爆发-衰减-平稳”的规律:发布后1-2小时内因粉丝活跃形成高峰,随后逐渐回落,24小时内趋于稳定。而刷赞的数据曲线常呈现“尖峰脉冲”——比如10分钟内点赞量激增500%,随后数小时毫无变化;或凌晨3点(用户活跃低谷期)出现集中点赞。这种“违背时间规律”的波动,算法会自动标记为异常数据,进入人工复核环节。

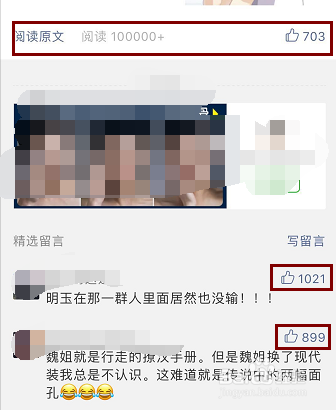

此外,点赞量与阅读量的“比例失衡”也是重要破绽。正常优质内容的点赞率通常在3%-8%(阅读量1000,点赞30-80),若一篇阅读量仅500的文章却有500点赞,点赞率达100%,算法会直接判定为“刷赞嫌疑”。真实用户的行为逻辑是“先阅读后点赞”,而刷赞往往是“为点赞而点赞”,完全脱离内容消费场景。

2. 用户画像:点赞账号的“虚假身份”

刷赞依赖的账号质量,直接决定了识别难度。早期机器刷号使用“虚拟号段”(如170/171号段)、设备参数高度统一(相同机型、系统版本、分辨率),这些账号在平台风控系统中属于“高风险群体”,一旦被检测到集中点赞,不仅点赞无效,相关账号还会被批量封禁。

即便是“真人互赞群”或“养号工作室”,也很难模拟真实用户的完整行为链。真实账号会浏览其他文章、参与评论、分享转发,而刷赞账号往往“点赞即走”——无历史阅读记录、无关注列表、无互动行为,形成“僵尸粉”画像。平台通过“用户行为深度评分”筛选有效点赞,这类账号的点赞权重极低,甚至会被直接过滤。

3. 行为特征:点赞动作的“机械化痕迹”

用户点赞行为本身包含大量隐性特征。真实用户点赞前通常有3-5秒的阅读停留时间,点赞后可能短暂停留页面或点击“在看”;而机器刷赞可实现“0.1秒快速点赞”,且所有账号的点击时间间隔高度规律(如每隔2秒一个)。这种“同步率”和“节奏感”是人工难以模拟的,算法通过“行为时序分析”即可识别。

更高级的检测会结合“设备指纹”——同一台设备登录多个账号进行点赞,或使用虚拟定位、模拟器切换IP,这些操作都会在硬件层面留下数据痕迹。平台风控系统对“设备-IP-账号”三者的关联性分析已达到毫秒级精度,批量刷赞的“设备集群”一旦被识别,整个点赞链路会立即作废。

三、“高级刷赞”真的无懈可击吗?成本与风险的博弈

部分运营者认为,通过“分时段少量点赞”“模拟不同地域IP”“结合真实用户转发”等方式可规避检测,这种“高级刷赞”看似更隐蔽,实则暗藏更高成本与风险。比如,要实现1000条“自然感”刷赞,可能需要200个不同地域的真人账号,分7天、每天3个时段完成,人力成本超500元,且需持续维护账号“活跃度”,否则随时被系统判定为“养号”。

但即便如此,这类“精细化刷赞”仍存在致命漏洞:真实用户的点赞具有“内容相关性”——美食号的文章多被美食爱好者点赞,职场号的内容多由职场人互动,而刷赞账号往往“跨领域点赞”,一篇讲育儿的内容下出现大量游戏账号的点赞,这种“内容-用户”错配,算法会直接归入“无效流量”。

四、刷赞的“反噬效应”:数据造假比自然增长更伤账号

即便侥幸逃过平台检测,刷赞对账号的长期伤害也是不可逆的。首先,虚假数据会误导运营策略——基于刷赞数据判断内容偏好,可能持续产出“伪爆款”,而真实用户却逐渐流失。其次,广告主对数据真实性的审核日益严格,第三方监测工具(如新榜、清博指数)已能识别异常波动,刷赞账号一旦被曝光,商业合作将彻底终止。

更严重的是,平台对“多次违规账号”的处罚已从“删除点赞”升级为“限流封号”。某头部美妆号曾因刷赞10万+,被平台判定为“数据欺诈”,不仅清空历史点赞,更导致推荐量下降90%,最终账号关停。刷赞看似是“捷径”,实则是用账号未来做赌注,而这条路的终点,永远是“被看见”后的代价。

五、回归本质:真实数据才是账号的“护城河”

公众号刷赞能否被看出?答案是肯定的——在算法面前,任何脱离内容价值的数据造假都如同“皇帝的新衣”。真正有价值的账号,不需要靠虚假点赞撑场面:优质内容能激发用户主动分享,自然流量带动真实互动,而真实互动又会反哺平台推荐,形成“内容-流量-数据”的正向循环。

运营者与其纠结“如何刷赞不被发现”,不如深耕用户需求:一篇引发共鸣的深度文章,比1000条刷赞更能带来忠实粉丝;一次真诚的社群互动,比虚假数据更能提升账号粘性。平台算法永远在奖励“真实内容”,而用户只会为“价值认同”买单——这,才是公众号运营的底层逻辑。