睡姿真的能看出性格吗?一探究竟!在心理学和行为分析领域,这一话题常引发热议。许多人声称,一个人的睡姿——无论是仰卧、侧卧还是俯卧——能揭示其内在性格特质。然而,这种观点虽有趣,却缺乏坚实的科学支撑。睡姿作为日常行为的一部分,确实可能间接反映心理状态,但将其直接等同于性格分析,则可能陷入主观臆断的陷阱。本文将深入探讨睡姿与性格关联的概念基础,剖析其面临的科学挑战,并挖掘其在自我认知中的潜在价值,最终引导读者理性看待这一现象。

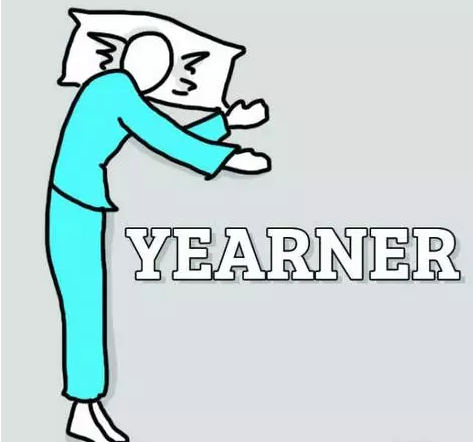

睡姿与性格的关联,源于行为心理学中的“外显行为”理论。这一理论认为,人的外在行为,包括睡眠姿态,往往是无意识心理活动的映射。例如,侧卧者常被描述为开放和随和,因为他们倾向于放松身体,接纳外界信息;仰卧者则可能表现出自信和独立,因为这种姿势展现了对环境的掌控感;俯卧者有时被解读为果断或固执,反映了其强烈的自我导向。这些观点并非空穴来风,而是基于观察和经验总结,例如在咨询实践中,来访者可能无意中透露睡姿,暗示其性格倾向。睡姿作为睡眠行为的一部分,确实能提供线索,但我们必须承认,这种关联并非绝对。睡姿受多种因素影响,如身体舒适度、健康状况或环境条件,而非单纯由性格决定。因此,睡姿分析性格更像是一种趣味解读,而非严谨的科学方法。

尽管睡姿分析性格的概念引人入胜,但它面临严峻的科学挑战。睡姿与性格之间的因果关系未被可靠研究证实,现有证据多来自小样本调查或轶事报告,缺乏大规模、控制实验的支持。例如,一项常见观点认为,胎儿型侧睡(膝盖弯曲)者敏感而依赖,但实际研究中,个体差异巨大——有人因关节疼痛而侧卧,却可能性格外向。此外,睡姿是动态变化的,同一人在不同情境下可能采取不同姿势,这削弱了其作为性格指标的稳定性。心理学强调,性格评估需综合行为模式、认知测试等多维度数据,单靠睡姿推断,容易陷入“确认偏误”,即人们倾向于寻找符合预期的证据。在快节奏的现代生活中,这种简化分析还可能误导自我认知,忽视性格的复杂性和可塑性。睡姿分析性格的流行,部分源于社交媒体的放大效应,但我们必须警惕其潜在风险:过度依赖此类解读,可能削弱批判性思维,让人忽视真实自我。

尽管存在挑战,睡姿分析性格在自我探索和人际互动中仍具潜在价值。作为非正式工具,它能激发人们反思日常行为,例如,通过观察自身睡姿,个体可能更关注心理状态,如焦虑时是否蜷缩成团,从而主动寻求放松技巧。在关系领域,伴侣分享睡姿习惯,可增进理解——如一方仰卧而另一方侧卧,可能反映互补性格,促进包容沟通。睡姿分析性格的价值,不在于其准确性,而在于它作为“镜子”,引导人们跳出固有框架,重新审视自我。在职场或教育中,这种趣味分析也可作为破冰话题,缓解紧张氛围,但需强调其娱乐性质,避免严肃应用。睡姿作为睡眠健康的一部分,其真正价值在于提醒我们关注睡眠质量,而非性格标签;良好的睡姿改善,能提升整体福祉,这才是更实用的目标。

睡姿分析性格的现象,反映了当代人对自我认知的渴求。在信息爆炸时代,人们常寻求简单捷径来解读复杂人性,睡姿解读恰好迎合了这种需求。然而,我们必须回归理性:睡姿能看出性格吗?答案是否定的,但它的探索过程本身,揭示了人类对行为与心理联系的永恒好奇。建议读者将此视为启发工具,而非真理;结合专业心理咨询、性格测试等方法,实现更全面的自我成长。睡姿分析性格的流行,也提醒我们,在快节奏生活中,放慢脚步,关注细微行为,往往能带来深刻洞见。最终,睡姿只是生活的一角,真正的性格塑造,源于持续的自我反思和积极行动。