公众号刷赞的方法是什么?这个问题背后,是无数运营者在数据焦虑与内容价值之间的摇摆。在微信生态的竞争场中,点赞数作为最直观的互动指标,被赋予了远超其本身意义的权重——它既是内容热度的“通行证”,也是变现谈判的“筹码”,甚至成了部分运营者证明自身能力的“勋章”。然而,当刷赞从“潜规则”变成“明生意”,其方法的技术迭代与代价博弈,正悄然重塑公众号的内容生态。

从技术实现路径来看,公众号刷赞的方法大致可分为三类:人工点赞、机器刷赞与工具辅助刷赞。人工点赞是最原始也最“真实”的方式,通过兼职群、任务平台或“水军”组织,让真实用户手动完成点赞,特点是互动痕迹自然(如阅读时间、点赞间隔符合人类行为),但成本高昂且效率低下;机器刷赞则依赖自动化脚本或模拟器,通过批量虚拟账号实现瞬时点赞,成本低、速度快,但极易被平台识别(如点赞时间集中、账号无历史行为);工具辅助刷赞则是灰色地带的“升级版”,部分第三方工具宣称能“模拟真实用户行为”,通过随机IP切换、分时段点赞、结合阅读完成率等方式规避检测,这类方法往往打着“数据优化”的幌子,实则游走在规则边缘。

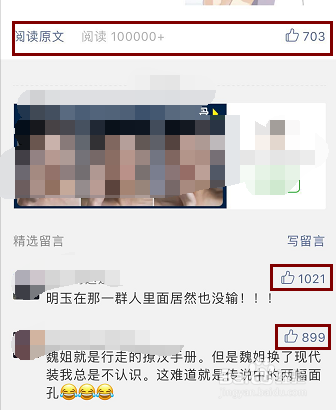

这些方法的流行,本质是平台考核机制与运营者需求之间的错位。微信虽未公开点赞数在算法中的具体权重,但“阅读量-点赞量-在看量-转发量”的互动链条,直接影响内容的推荐优先级。对于依赖自然流量的公众号,尤其是中小型账号,初期冷启动阶段的高互动数据能形成“马太效应”——算法判定内容受欢迎,进而推送给更多用户,形成正向循环。而刷赞,正是运营者试图“撬动”这一循环的杠杆。更深层次的原因,在于商业变现对数据的刚性需求:广告主投放时,“10万阅读+2000点赞”的账号比“5万阅读+500点赞”的报价可能高出数倍,这种数据溢价驱使部分运营者铤而走险。

然而,刷赞的“捷径”实则是饮鸩止渴。从平台治理角度看,微信早已建立多维度数据监测体系,通过用户行为轨迹分析(如同一设备多账号操作、异地登录异常)、互动数据突变(如24小时内点赞量激增500%)等算法模型,能精准识别刷赞行为。一旦被判定为数据造假,轻则内容限流、功能降权,重则封号处理——近年来,已有大量因大规模刷赞被永久封禁的公众号案例,运营者多年积累的粉丝与数据瞬间归零。从用户信任角度看,虚假的点赞数会形成“数据泡沫”,当读者发现高赞内容评论区无人互动、内容质量与热度不匹配时,对账号的信任度会急剧下降,这种“信任透支”比流量损失更难修复。更致命的是,刷赞会扭曲运营者的认知:当虚假数据掩盖了真实内容问题,运营者会沉迷于“刷赞技巧”而非内容打磨,最终陷入“数据越好,内容越差”的恶性循环。

事实上,公众号运营的“正道”,始终在于对内容价值与用户需求的深度挖掘。与其耗费精力研究“刷赞方法”,不如聚焦三个核心维度:内容精准度、用户连接度与运营合规性。内容精准度要求运营者跳出“数据焦虑”,明确账号定位与目标用户,通过选题调研(如分析评论区需求、竞品选题方向)、内容打磨(如提升信息密度、优化叙事节奏)等方式,让内容本身具备“被点赞”的动机——用户因内容价值而主动互动,远比刷赞带来的虚假数据更有价值。用户连接度则需要从“流量思维”转向“用户思维”,通过评论区互动、粉丝群运营、私域转化等方式,建立真实的人际关系,当读者感受到“被看见”“被回应”,自然会形成自发传播的“自来水效应”,这种基于信任的互动,其数据含金量远超刷赞。运营合规性则是底线,微信平台始终鼓励“真实、优质、原创”的内容,遵守平台规则、尊重用户隐私,才能在生态中长久生存。

公众号刷赞的方法,本质上是对内容价值的背叛。当运营者把精力放在如何“伪造”数据时,恰恰忘记了公众号存在的核心意义——连接人与信息,传递价值。刷赞或许能带来短暂的数据光鲜,但代价是失去平台信任、用户信任,以及内容创作的初心。真正的“点赞”,从来不是数字的游戏,而是读者用手指对内容投下的“信任票”。与其研究“刷赞的方法”,不如沉下心做好每一篇内容,让每一篇都经得起读者的检验——因为,只有真实的内容,才能获得真正的“赞”;只有真实的赞,才能支撑公众号走得更远。