公众号刷赞网站真的有效吗?这个问题困扰着许多内容运营者。在流量焦虑与数据竞争的双重压力下,不少运营者试图通过刷赞快速提升账号数据,却往往忽视了背后隐藏的陷阱。事实上,公众号刷赞看似能带来短期数据光鲜,实则是一种饮鸩止渴的行为,其“有效性”仅停留在虚假表象,长期来看反而会损害账号生态与商业价值。

从表面看,刷赞确实能在短时间内让公众号的点赞数飙升,营造出“内容受欢迎”的假象。对于新账号起步或冷门内容而言,这种“数据繁荣”似乎能吸引更多自然流量,甚至让部分广告主产生账号活跃的错觉。一些刷赞网站正是抓住了这种心理,打出“24小时快速起量”“包你上热门”的口号,以低廉的价格(如100元买1000赞)诱导运营者下单。然而,这种“有效”是建立在虚假基础上的——点赞数与真实用户行为完全脱节,就像给商品刷单一样,看似销量火爆,实则没有真实消费者。

深入分析刷赞的技术手段,更能发现其“有效”的脆弱性。多数刷赞网站通过两种方式制造数据:一是利用“养号”平台的大量僵尸账号进行集中点赞,这些账号无头像、无内容、无互动,行为模式高度相似;二是通过模拟器或脚本批量操作,在短时间内集中点赞,形成数据突增。但微信等平台的算法并非“数据傻瓜”,早已具备识别异常行为的能力。例如,同一时间段内大量非粉丝用户点赞、点赞用户与阅读用户重合度过低、点赞后无任何后续互动(如评论、转发)等特征,都会触发系统的风控机制。一旦被判定为数据造假,轻则点赞数被清零,重则账号被限流甚至封禁,此前积累的所有努力可能付诸东流。

更关键的是,刷赞对公众号的商业价值毫无实质帮助,反而可能适得其反。广告主投放广告时,早已不再单纯看点赞数这一单一指标,而是综合考察阅读量、完读率、评论互动率、粉丝转化率等真实数据。一个拥有10万赞但阅读量仅500的账号,与一个拥有1万赞但阅读量达3000的账号,后者显然更具商业吸引力。刷赞带来的虚假数据,不仅无法证明内容质量,反而会在广告主面前暴露账号的“水分”,导致合作机会流失。更有甚者,部分广告主会通过第三方数据工具核查账号真实性,一旦发现刷赞行为,不仅会终止合作,还可能将运营者列入行业黑名单,影响长远发展。

从用户心理角度看,刷赞破坏了公众号的信任基础。公众号的核心竞争力在于内容与用户之间的情感连接,而真实点赞是用户对内容认可的直接体现。当读者发现一篇内容点赞数很高,却鲜有人评论或转发,很容易产生“数据注水”的质疑,进而对账号失去信任。这种信任一旦崩塌,即使后续内容质量提升,也难以重新获得用户认可。相反,那些坚持真实互动、点赞数虽少但评论真诚的账号,往往能积累更忠实的粉丝群体,形成良性循环。

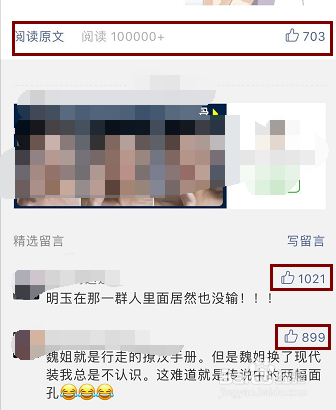

行业趋势也在加速刷赞“无效化”的进程。随着内容平台对数据造假的打击力度不断加大,微信等平台已推出“阅读原文”“在看”等更真实的互动指标,逐步降低单一点赞数据的权重。同时,越来越多的优质内容创作者意识到,与其将资金投入刷赞,不如用于内容优化、用户调研或社群运营。例如,通过分析用户评论了解需求,通过定期互动提升粉丝粘性,这些真实投入带来的数据增长,才是账号健康发展的基石。数据显示,2023年公众号生态中,真实互动率(评论+转发+在看占阅读量比例)超过5%的账号,其广告报价平均高出行业平均水平30%,而依赖刷赞的账号,即使点赞数再高,广告报价也普遍偏低。

公众号刷赞网站的“有效”,本质上是一种数据幻觉,它用短期虚假繁荣掩盖了长期发展隐患。对于运营者而言,真正有效的“刷赞”不是通过造假手段堆砌数字,而是通过优质内容吸引用户主动点赞、评论、转发——这种“自然增长”的数据,才是账号价值的真实体现。在内容为王的时代,与其将精力与资金投入不可持续的刷赞陷阱,不如沉下心打磨内容,用心经营用户关系,唯有如此,公众号才能在激烈的市场竞争中行稳致远。