在社交平台运营中,“刷空间人气”始终是个绕不开的话题,而“那个卡盟”作为这类服务的常见提供者,常以“低价套餐”吸引用户——1元1000人气、10元10万浏览,这些数字看似极具诱惑,但“刷空间人气真的便宜吗?”这个问题背后,隐藏着对数据价值、风险成本和长期效益的深层追问。

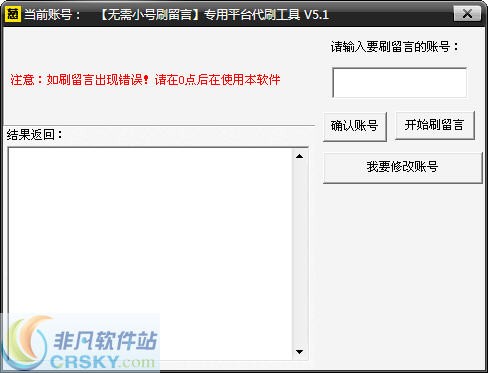

那个卡盟这类平台的核心逻辑,是利用技术手段批量伪造社交数据。所谓“刷空间人气”,本质是通过非真实用户(僵尸号、机器程序)对目标账号进行点赞、评论、浏览等操作,制造虚假的热度繁荣。其价格体系通常以“量”为基准:按人次计费,比如1000次浏览1元,100个点赞5元,看似单次成本极低,这正是“便宜”感知的来源。但这种低价建立在流量造假的基础上,数据本身不具备任何真实用户行为特征。

然而,“便宜”的表象下,是多重隐性成本的叠加。首先是账号安全风险。主流社交平台(如QQ空间)对异常数据行为有严格监测机制,一旦识别刷量,轻则限流、降权,重则永久封禁。那个卡盟使用的账号多为注册信息不全的“小号”,一旦触发风控,不仅刷的人气清零,用户主账号也可能受到牵连,这种“赔了夫人又折兵”的损失,远超刷量本身的投入。其次是数据真实性的缺失。刷空间人气的互动多为机械式操作(如重复评论“路过”),用户画像模糊、行为轨迹异常,这类数据对账号的商业价值毫无增益——商家看到10万浏览却无真实评论,反而会质疑账号质量;平台算法也会降低对低质量内容的推荐权重,导致真实曝光进一步减少。

若从成本效益角度分析,刷空间人气的“便宜”更像一种幻觉。假设某账号花费100元刷10万人气,表面看“获客成本”仅0.001元,但这10万浏览能带来多少实际转化?可能是0。相比之下,若将这100元投入内容创作(如制作一篇优质图文)或精准投放(如定向推广给潜在用户),即便覆盖人群不足10万,但用户互动率、停留时长、转化意向等真实数据指标会显著提升。长期来看,真实积累的用户群体带来的复购、传播和信任,是刷量数据无法比拟的——这才是真正的“高性价比”。

从行业趋势看,那个卡盟这类模式的生存空间正在被急剧压缩。近年来,腾讯、阿里等平台持续升级反刷量技术,通过AI识别异常行为模式(如短时间内大量相同IP访问、无差评内容),对刷量账号进行批量清理。同时,广告主和平台方对数据真实性的要求越来越高,虚假数据不仅无法带来商业合作,还可能因“数据造假”面临法律纠纷。某MCN机构曾因购买刷量服务被平台起诉,最终赔偿金额远超刷量成本,这正是“便宜”背后高风险的现实印证。

归根结底,“那个卡盟刷空间人气真的便宜吗?”的答案早已清晰:表面的低价掩盖了安全风险、数据无效和长期价值损耗的真实成本。对于社交运营者而言,与其沉迷于虚假数据的短暂繁荣,不如将资源投入到内容打磨、用户运营和真实互动中——毕竟,真正有价值的“人气”,从来不是刷出来的,而是用心经营出来的。