公众号对刷赞行为的检测能力,已成为内容生态治理的关键命题。这种检测并非简单的“yes or no”判断,而是基于技术逻辑、数据模型与运营规则的系统性博弈,其背后反映的是平台对真实互动价值的坚守,以及对内容创作生态的长远考量。刷赞行为的隐蔽性与技术对抗性,使得公众号的检测机制始终处于动态进化中,而理解这一机制的核心逻辑,对创作者、运营者乃至平台本身都具有重要意义。

刷赞行为的本质:从“人工注水”到“技术伪装”的演变

刷赞行为的核心逻辑是通过非正常手段提升内容的互动数据,制造“热门假象”,其目的无外乎吸引自然流量、获取广告合作或满足虚荣心。早期刷赞多依赖人工操作,通过兼职刷手手动点赞,成本高且效率低,容易被平台通过“异常时间集中点赞”“无阅读量伴随点赞”等粗浅特征识别。但随着需求催生产业链,刷赞逐渐演变为工业化运作:从“群控软件”批量操作,到“IP池切换”模拟不同用户设备,再到“真人养号”后点赞,技术手段不断迭代,使刷赞行为在数据表现上更趋近真实互动。

这种演变对公众号的检测能力提出了挑战——单纯依赖单一数据维度的判断已失效,平台必须构建更立体的监测体系。例如,一篇由真实用户阅读后自然点赞的内容,其点赞行为通常会伴随“阅读时长>3秒”“有滑动或评论行为”“账号历史互动记录正常”等特征;而刷赞内容往往存在“阅读量与点赞量比例失衡”“点赞用户集中在同一时间段”“账号无历史发文记录或关注列表异常”等破绽。这些细微差异,正是平台检测技术的切入点。

公众号检测的技术路径:数据指标与算法模型的协同

公众号的刷赞检测并非单一工具或模块,而是基于腾讯生态多维度数据的综合研判体系。其技术路径可拆解为三个层面:数据指标异常监测、用户行为画像分析与算法模型动态预警。

在数据指标层面,后台核心监测的是“互动真实性系数”,即点赞量与阅读量、分享量、收藏量、评论量的比例关系。正常优质内容的互动通常是“阅读-点赞-分享”的递进式增长,且点赞占比会随内容类型波动(如深度文点赞率低于轻量化内容)。若某篇内容的点赞量在短时间内远超同类型文章均值,且阅读量、分享量未同步提升,系统会标记为“异常互动”。例如,一篇阅读量5000的文章,点赞量突然突破1000,但评论量不足10,分享量不足5,这种“高点赞低扩散”的异常模式,极易触发预警。

用户行为画像分析则聚焦于点赞主体的真实性。平台通过用户注册时长、设备指纹、IP地址、历史互动轨迹等数据,构建“可信度标签”。例如,一个刚注册、无关注列表、设备型号为老旧模拟器的账号,突然对多个不同领域的公众号内容密集点赞,会被判定为“高风险账号”;而一个长期活跃、关注垂直领域、有正常评论行为的账号,其点赞权重则更高。这种“账号分级机制”让刷手难以通过“批量注册”蒙混过关,因为真实用户的画像特征具有不可复制的“行为指纹”。

算法模型动态预警是检测的核心大脑。平台基于历史千万级数据样本训练机器学习模型,识别“刷赞行为模式”。例如,通过聚类算法发现“同一IP段下10个账号在同一分钟内点赞同一内容”的群体行为;通过时序分析捕捉“凌晨3点点赞量突增”的非理性高峰;通过关联规则挖掘“新关注账号24小时内集中点赞”的异常链路。这些模型会持续迭代,当刷手技术升级(如模拟真人滑动延迟、随机化点赞时间),模型也会通过强化学习调整参数,提升识别精度。

检测中的难点:技术对抗与“误伤”风险的平衡

尽管公众号的检测机制已相当成熟,但刷赞行为的隐蔽性仍让检测面临三大难点:跨平台协同的复杂性、“软刷赞”的模糊边界与真实爆款的误判风险。

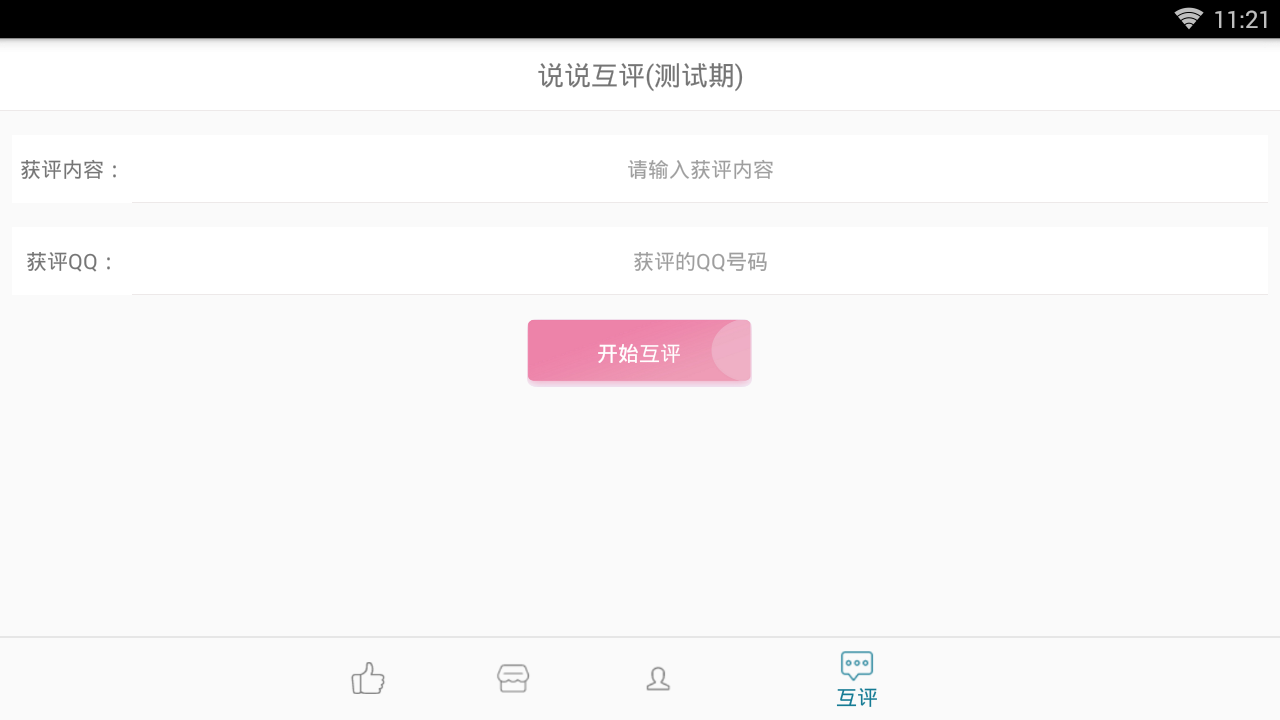

跨平台协同的复杂性源于互联网生态的开放性。部分刷手通过境外服务器、VPN切换IP,或利用社交平台(如微信群、QQ群)组织“互赞群”,实现跨账号、跨平台的点赞任务。这种分布式操作使单平台的数据追踪难度增加,需要与设备厂商、运营商、其他社交平台建立数据共享机制,但涉及用户隐私与数据安全,协同效率往往受限。

“软刷赞”的模糊边界则更难界定。与传统的“机器批量点赞”不同,现在的“软刷赞”更注重“拟真化”:例如,通过“内容代运营”机构,组织真实用户对特定内容进行“定向阅读+点赞”——这些用户确实阅读了内容,但受利益驱动而非内容吸引,其行为模式与自然用户高度相似。平台难以单纯从数据维度判断其“非真实性”,只能结合“用户是否关注该领域”“是否有历史互动意愿”等深层画像综合评估,这增加了检测的主观性与成本。

真实爆款的误判风险是平台最需警惕的“双刃剑”。当一篇内容因戳中社会热点、引发情感共鸣而突然爆火时,其点赞量可能在数小时内呈指数级增长,这种“自然异常”与“刷赞异常”的数据特征高度重叠。例如,某社会议题文章在10分钟内获得10万+点赞,系统若简单触发拦截,可能会误伤优质创作者,打击内容生产积极性。因此,平台需要建立“人工复核机制”,对高风险内容进行二次审核,平衡“防刷赞”与“保优质”的关系。

真实互动的价值:为什么平台必须严打刷赞?

公众号对刷赞行为的“零容忍”,本质是对内容生态底线的守护。虚假互动数据会扭曲平台的内容推荐逻辑:当算法基于虚假点赞量将低质内容推送给更多用户,优质内容的曝光机会就会被挤压,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对创作者而言,刷赞或许能短暂获得流量红利,但缺乏真实互动的账号,其粉丝粘性、广告转化率、长期商业价值都会大打折扣——广告主投放时早已将“互动真实性”作为核心评估指标,虚假数据最终反噬创作者自身。

对用户而言,刷赞行为破坏了信息获取的信任基础。当用户发现一篇“10万+”点赞的文章评论区寥寥无几,或点赞用户多为“僵尸号”,对平台的信任度会直线下降。而真实互动数据能帮助用户筛选优质内容,形成“好内容被看见,好创作者被认可”的正向循环。

结语:回归内容本质,共建健康生态

公众号对刷赞行为的检测,是一场没有终点的“技术军备竞赛”。但技术只是手段,真正破解刷赞难题的核心,仍是让内容回归价值本身。创作者若沉迷于“数据造假”,看似走了捷径,实则放弃了内容创作的灵魂;平台若能在严格检测的同时,为优质内容提供更精准的流量扶持,让真实互动获得更高回报,才能从根源上减少刷赞动机。唯有创作者、平台与用户三方形成合力——创作者坚守内容质量,平台完善检测与激励机制,用户理性互动、拒绝虚假——公众号生态才能摆脱流量泡沫的困扰,实现真正的价值沉淀。