近年来,卡盟平台个人数据泄露事件频发,从游戏账号、支付信息到身份凭证,大量敏感数据在暗网流转,引发公众对个人信息安全的深度焦虑——当虚拟商品交易成为数据泄露的重灾区,我们的信息防线是否早已千疮百孔?卡盟作为连接虚拟商品供需的桥梁,其数据安全问题已不再是单一平台的技术漏洞,而是折射出数字经济时代个体信息保护的系统性困境。

卡盟行业的数据泄露风险,首先源于其生态结构的特殊性。不同于大型电商平台的成熟风控体系,多数卡盟平台由中小团队运营,技术投入有限,数据存储常依赖低成本云服务甚至本地服务器,加密措施形同虚设。部分平台为追求用户增长,过度收集个人信息,从手机号、身份证到银行卡号,远超虚拟交易必需范围,却缺乏相应的数据脱敏机制。更隐蔽的风险在于第三方接口漏洞——卡盟需对接游戏厂商、支付网关等多方系统,任一环节的API权限滥用或安全缺陷,都可能成为数据泄露的突破口。此前某知名卡盟因支付接口遭入侵,导致数万用户银行卡信息被批量窃取,正是这一风险的典型体现。

泄露的信息一旦流入黑灰产链条,将引发连锁式危害。卡盟用户以年轻群体为主,其虚拟资产与现实身份高度关联,游戏账号、皮肤道具等可直接变现,而手机号、身份证等敏感信息则成为精准诈骗的“原料”。不法分子通过“撞库攻击”利用泄露的账号密码尝试登录其他平台,或拼接信息构建“数据画像”,实施冒充客服、虚假退款等定向诈骗。更有甚者,将信息打包出售给下游黑产,用于注册虚假账号、洗钱等违法犯罪活动,让受害者在不知不觉中成为“帮凶”。某安全机构监测显示,卡盟数据泄露后的诈骗响应时间平均仅需72小时,远超其他类型数据泄露的作案速度,可见其危害的即时性与破坏性。

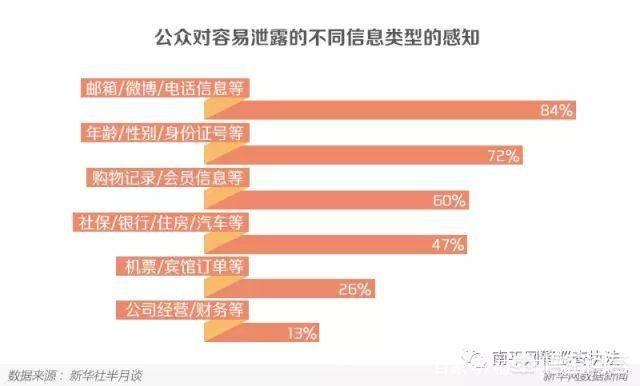

当前防护体系的漏洞,本质是技术滞后、监管缺位与用户意识薄弱的三重叠加。技术层面,多数卡盟平台仍采用静态密码验证,缺乏双因素认证、异常登录监测等基础防护,数据传输甚至存在明文传输现象。监管层面,卡盟行业长期处于“灰色地带”,既未明确纳入金融或电商监管范畴,也缺乏专门的数据安全标准,导致平台在信息收集、使用、存储上随意性极大。用户层面,许多人为图便利,在不同平台使用相同密码,对钓鱼链接、虚假活动警惕性不足,主动将“钥匙”交到不法分子手中。这种“平台不设防、监管不覆盖、用户不设防”的状态,使卡盟成为数据泄露的“重灾区”。

破解卡盟数据安全困局,需构建多方协同的治理体系。对平台而言,应将数据安全置于盈利之上,建立最小化信息收集原则,对敏感数据实施加密存储与访问权限控制,定期进行安全审计与漏洞扫描;对监管机构而言,需尽快明确卡盟行业的数据安全责任主体,制定虚拟交易领域的个人信息保护规范,对违规平台实施“一票否决”;对用户而言,要养成“一平台一密码”的习惯,启用双因素认证,谨慎授权个人信息,发现异常交易立即冻结账户。唯有技术筑基、监管立规、用户提意识,才能让卡盟从“数据泄露源”转变为“安全交易港”。

卡盟个人数据泄露的警示,本质是数字经济时代个体安全与商业利益的博弈再平衡。当虚拟交易深度渗透日常生活,数据安全不再是抽象的技术概念,而是关乎每个人财产与身份的“生命线”。唯有将数据安全从“附加项”转为“必修课”,通过技术筑牢防线、监管划定红线、用户拉紧意识线,才能让虚拟交易不再成为信息裸奔的温床,让每个人的数字身份真正获得安全感。