在数字支付生态中,卡盟充值成功却未到账的现象已成为用户投诉的焦点,这不仅暴露了技术流程的脆弱性,也折射出平台运营的深层挑战。这一问题的核心在于交易处理环节的断层,涉及系统架构、风控机制和用户交互的多重因素。卡盟作为在线充值平台,其核心价值在于提供便捷、高效的数字服务,但当充值成功却未到账时,用户的信任基础便受到侵蚀,进而影响整个支付生态的稳定性。深入剖析这一现象,需从技术根源、现实影响和应对策略三个维度展开,以揭示其内在逻辑和解决路径。

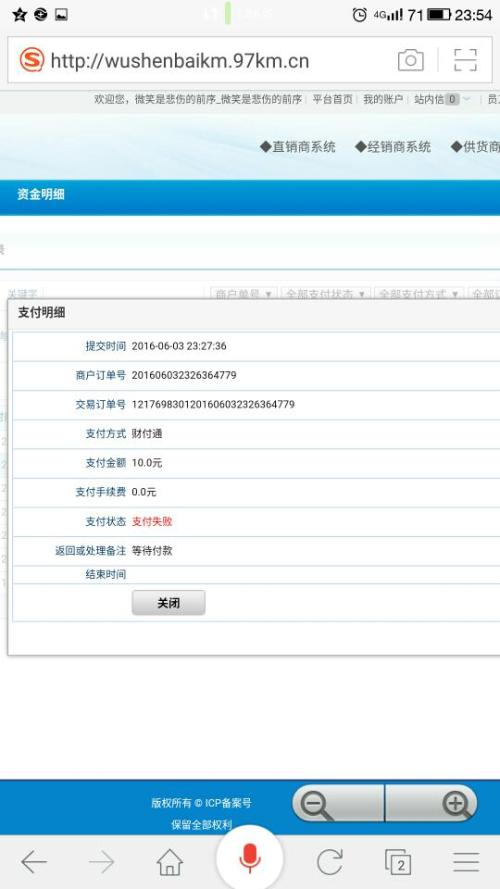

卡盟充值的基本流程依赖于支付网关与账户系统的实时同步。用户发起充值请求后,平台通过第三方支付渠道(如支付宝、微信支付)处理资金,随后将结果反馈至用户账户。然而,充值成功却未到账的异常,往往源于技术层面的异步处理缺陷。例如,支付网关确认交易成功后,若数据库写入操作因网络波动或服务器负载过高而失败,便会导致资金“悬空”。这种异步延迟并非罕见,尤其在高峰期,系统并发处理能力不足时,风险倍增。此外,风控系统的过度干预也可能引发问题:为防范欺诈,平台常设置实时拦截规则,但算法误判可能将正常充值标记为可疑,造成资金冻结。这种技术断层并非孤立事件,而是数字支付规模化扩张中的必然挑战,它考验着平台的架构设计是否具备容错性和冗余备份。

从用户视角看,充值成功却未到账带来的影响远超经济损失。用户在充值后期待即时服务(如游戏点券、话费到账),但延迟或失败会引发焦虑和不满,进而削弱对平台的忠诚度。更深层次的是,这种问题暴露了平台在透明度上的缺失:用户无法实时追踪交易状态,只能被动等待客服响应,加剧了信任危机。对平台而言,频繁的未到账投诉不仅增加运营成本(如人工核查和补偿),还可能触发监管审查。中国支付行业强调合规与用户权益保护,此类问题若处理不当,易被视为服务缺陷,违反《电子商务法》中关于交易安全的规定。平台若忽视这一挑战,将面临用户流失和声誉滑坡的双重风险,尤其在竞争激烈的数字支付市场,用户体验的微小瑕疵都可能被放大。

解决充值成功却未到账的问题,需从技术优化和流程改进双管齐下。技术层面,平台应引入分布式事务处理机制,确保支付确认与账户更新同步执行,避免异步延迟。同时,部署实时监控系统,对异常交易进行自动预警和快速修复,例如通过日志分析定位失败节点。用户交互方面,增强透明度是关键:提供交易状态追踪功能,让用户实时查看进度,并设置自动补偿机制,如延迟到账时自动发放优惠券。此外,用户教育不可或缺——平台应引导用户核对账户信息、避免高峰期充值,以减少人为失误。这些措施不仅能降低未到账率,还能提升整体服务可靠性,将挑战转化为优化契机。

关联现实趋势,卡盟充值问题反映了数字支付行业的演进方向。随着移动支付普及,用户对即时性的要求日益提高,平台必须通过技术创新(如AI驱动的风控和区块链溯源)来强化交易透明度。例如,AI算法可动态调整拦截规则,减少误判;区块链技术则能实现交易全程可追溯,从根源上消除“悬空资金”。同时,监管趋严推动平台加强合规建设,如定期审计系统漏洞和用户反馈机制。未来,卡盟平台若能将未到账问题视为升级契机,将引领行业向更安全、高效的方向发展,最终实现用户与平台的双赢。