在数字服务高度渗透的当下,卡盟刷SVIP的现象引发了广泛讨论,许多用户对其可靠性和安全性心存疑虑。卡盟刷SVIP真的靠谱吗,能否放心使用? 这一问题直指虚拟服务领域的核心矛盾,即非官方渠道获取会员资格的风险与诱惑。从专业视角看,卡盟刷SVIP本质上涉及通过第三方平台购买虚拟卡密来激活超级VIP会员,绕过官方支付体系。这种行为看似便捷经济,实则暗藏多重隐患,用户需审慎评估其价值与风险,避免因小失大。

卡盟刷SVIP的概念源于虚拟卡盟平台的兴起,这些平台提供各类会员卡密服务,用户只需低价购买即可解锁SVIP特权。SVIP作为超级VIP等级,常见于视频、游戏或社交平台,通常享有专属内容、加速通道等高级功能。卡盟刷SVIP的运作机制依赖卡盟商家批量采购或生成卡密,再转售给终端用户。这种模式看似创新,实则游离于官方监管之外,其基础建立在灰色地带的供需链上。用户选择卡盟刷SVIP,往往出于对成本敏感的考量——官方SVIP订阅费用高昂,而卡盟渠道价格低廉,有时甚至低至原价的十分之一。这种表面价值吸引了不少预算有限的用户,尤其在年轻群体中流行,他们追求即时满足却忽视了潜在代价。

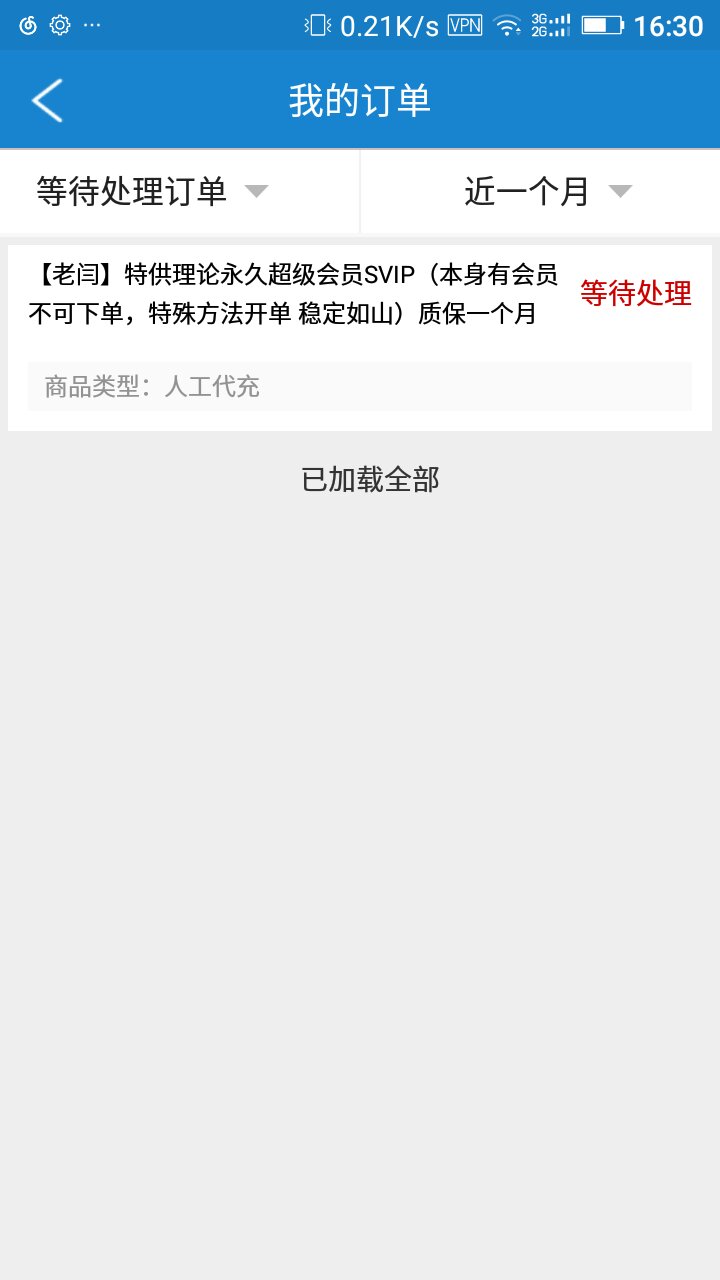

然而,卡盟刷SVIP的价值远非表面光鲜,其挑战与风险不容忽视。卡盟刷SVIP的靠谱性存疑,首要问题在于账号安全。用户通过卡盟激活SVIP时,需提供账号信息或绑定设备,这极易导致数据泄露或被盗用。卡盟平台本身缺乏严格的安全审核,商家可能利用漏洞植入恶意软件,一旦用户账号被关联,轻则功能受限,重则永久封禁。例如,某些视频平台会检测非官方激活行为,自动冻结异常账号,用户不仅失去SVIP特权,还可能面临法律追责。其次,服务稳定性是另一大挑战。卡盟商家多为小型运营者,资金链脆弱,随时可能倒闭或跑路,导致用户购买的卡密失效。这种“一次性消费”模式缺乏售后保障,用户维权无门,经济损失难以追回。此外,隐私风险同样突出——卡盟平台常要求收集用户身份信息,这些数据可能被转售或滥用,违反个人信息保护法规。从法律角度看,卡盟刷SVIP涉及服务条款违约,平台有权追责,用户若参与其中,可能陷入纠纷,影响信用记录。

趋势层面,卡盟刷SVIP的流行反映了数字服务市场的结构性问题。经济压力和平台漏洞驱动了这一现象:官方会员定价过高,而用户需求旺盛,卡盟便填补了空白。近年来,随着短视频和游戏产业爆发,SVIP需求激增,卡盟刷SVIP的规模呈上升趋势。但与此同时,平台方正加强打击力度,通过AI监控和实名认证系统识别非官方激活行为。例如,主流视频平台已引入动态验证机制,一旦检测异常卡密,立即终止服务。这种对抗性趋势预示着卡盟刷SVIP的生存空间将逐步萎缩,用户若继续依赖此渠道,风险只会加剧。更深层次看,这种行为扭曲了服务生态——官方收入减少,影响内容更新和质量提升,最终损害所有用户利益。因此,卡盟刷SVIP的短期便利难以抵消长期负面影响。

基于上述分析,卡盟刷SVIP的靠谱性难以保证,用户应避免放心使用。选择官方渠道订阅SVIP,虽成本较高,却能确保安全稳定,并支持服务创新。数字时代,用户需提升风险意识,拒绝贪图小利,转而拥抱可持续的消费模式。平台方也应优化定价策略,提供灵活会员选项,从源头减少卡盟刷SVIP的诱因。唯有如此,才能构建健康、可信的虚拟服务环境,让用户真正享受技术红利。