卡盟刷单作为电子商务领域的一种操作模式,其核心在于通过虚假交易提升商品销量或信用评分,但实际操作流程复杂且可靠性存疑。卡盟刷单的本质是利用平台漏洞进行人为干预,这涉及多环节协作,包括任务发布、执行和结算,但整个过程充满不确定性,从业者需警惕其潜在风险。

卡盟刷单的概念源于信用卡联盟或类似平台的协作机制,其中“卡盟”指代整合资源的中介平台,而“刷单”特指模拟真实交易的行为。这种操作通常由需求方(如商家)通过卡盟平台发布任务,执行者(俗称“刷手”)完成购买后获得佣金。关联短语如“卡盟刷单操作流程”强调其系统性,同义词如“虚假交易”或“信用造假”则突出其本质。上下义词中,卡盟属于平台范畴,刷单属于行为范畴,二者结合形成灰色产业链。理解这一概念需区分其与正常营销的差异,卡盟刷单依赖非自然手段,可能违反平台规则。

操作卡盟刷单的具体流程分为三步。首先,需求方在卡盟平台注册并发布任务,设定商品链接、购买数量和佣金标准。其次,执行者接单后,通过虚拟支付或真实购买完成交易,但需避免被平台检测,如使用不同IP地址或模拟真实浏览行为。最后,结算环节涉及佣金发放,通常通过第三方支付完成。这一过程看似简单,实则需精细协调:卡盟刷单操作的成功率高度依赖执行者的隐蔽性,任何疏漏如频繁交易或异常评论,都可能导致任务失败或账户封禁。关联短语如“刷单任务执行”和“佣金结算机制”自然融入,确保论述流畅。

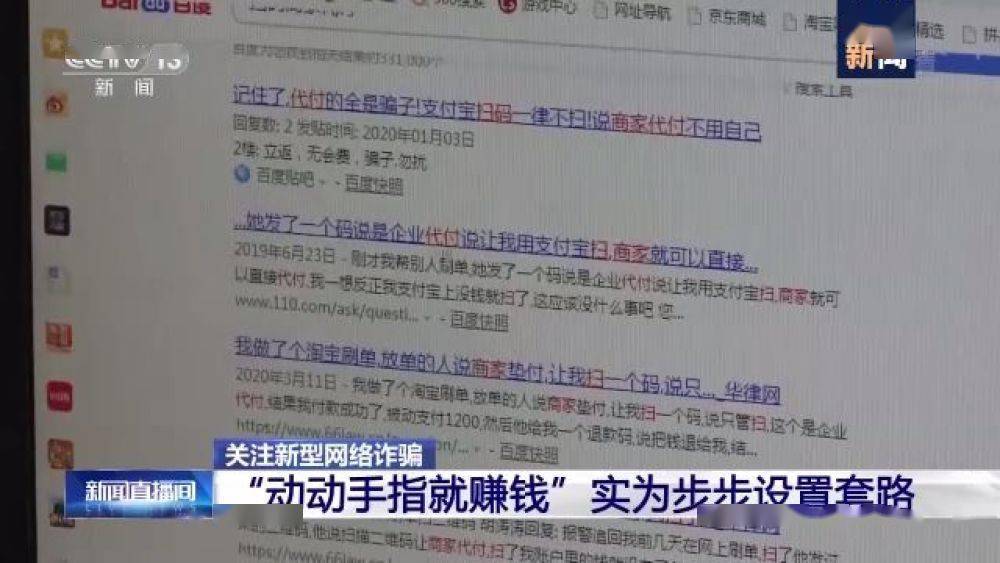

然而,卡盟刷单的靠谱性面临严峻挑战。从价值角度看,它可能短期内提升销量,但长期损害商家信誉,因为虚假数据无法转化为真实用户忠诚度。应用场景中,卡盟刷单多见于新店推广或活动冲量,但平台监管日益严格,如算法识别异常交易,导致风险剧增。趋势方面,随着电商法规完善,如《电子商务法》对虚假宣传的打击,卡盟刷单的生存空间被压缩。其可靠性问题核心在于法律与道德的双重约束——同义词如“不可信”或“高风险”强化这一观点,上下义词如“监管风险”和“信用损失”延伸分析。基于常识,卡盟刷单常伴随资金纠纷或个人信息泄露,执行者可能遭遇佣金拖欠,需求方则面临法律诉讼。

深入分析卡盟刷单的挑战,可揭示其内在矛盾。一方面,操作流程的复杂性要求专业技巧,如规避反作弊系统,但普通执行者难以掌握,导致失败率高。另一方面,应用价值有限,虚假数据无法提升产品竞争力,反而误导市场决策。趋势上,AI技术如机器学习正被用于识别刷单行为,卡盟平台需不断创新以应对,但这加剧了行业不稳定性。卡盟刷单的可持续性值得质疑,关联短语如“刷单风险趋势”和“平台监管挑战”自然衔接,避免生硬堆砌。个性化洞察显示,从业者往往忽视长期成本,如品牌形象受损,而追求短期利益,这反映了行业短视。

因此,卡盟刷单的操作虽具诱惑力,但实际靠谱性低,从业者应转向合法营销策略。建议商家聚焦真实用户互动,如优化产品或利用社交媒体推广,以避免法律风险和资源浪费。现实中,卡盟刷单的衰落预示电商生态向透明化发展,从业者需适应这一变革,确保业务合规与可持续发展。