卡盟刷会员服务在数字内容消费领域日益普及,但其靠谱性和实际效果引发广泛争议。卡盟刷会员的靠谱性并非绝对,而是受制于平台规则、技术风险和用户认知等多重因素,其效果虽能短期提升会员权益,却伴随潜在隐患,需审慎评估。 从行业实践看,这类服务通过自动化手段快速获取会员资格,吸引追求即时满足的用户,但背后隐藏的可靠性和可持续性问题不容忽视。

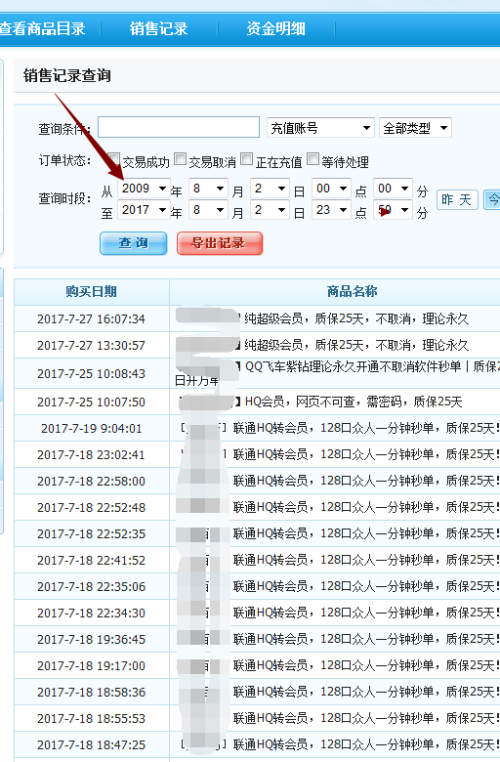

卡盟刷会员本质上是一种第三方服务,利用脚本或漏洞模拟用户行为,在视频、音乐或游戏平台快速生成会员状态。用户选择它,源于对低成本、高效率会员体验的渴望,例如跳过官方付费流程或解锁高级功能。然而,这种便捷性掩盖了核心风险:服务提供商的资质参差不齐,部分卡盟平台缺乏透明运营,导致会员账号易被官方系统识别为异常操作,进而触发封禁或数据丢失。靠谱性因此大打折扣——用户往往依赖口碑或广告选择服务,却难以验证其技术稳定性和法律合规性,尤其在平台反作弊机制升级的背景下,刷会员的成功率波动显著。

效果层面,卡盟刷会员在短期内确实能带来可见收益,如立即享受高清视频、无广告干扰或游戏特权。这种即时满足感强化了用户对服务价值的认知,尤其对预算有限的群体具有吸引力。但长期效果却呈现双面性:一方面,会员权益的临时性让用户陷入反复刷取的循环,增加时间成本;另一方面,平台数据监测系统日趋智能,一旦检测到非自然增长,会员资格可能被撤销,甚至影响账号信誉。更深远的是,这种操作扭曲了内容生态,官方会员体系依赖真实用户反馈优化服务,而刷取行为导致数据失真,间接损害整体用户体验。

行业趋势显示,卡盟刷会员面临严峻挑战。随着数字版权保护强化和AI反作弊技术普及,平台方正加大打击力度,例如通过行为分析识别异常登录或消费模式。这迫使卡盟服务不断迭代技术,但同时也推高了运营成本,部分小型平台因此退出市场。用户层面,隐私泄露风险日益凸显——卡盟需收集账号信息,若数据安全措施不足,易引发个人信息滥用。此外,监管政策趋严,如中国网络安全法明确禁止非法获取数字服务,用户参与刷会员可能触及法律红线,进一步削弱其靠谱性。

从专业视角看,卡盟刷会员的靠谱性和效果评估需回归用户本位。短期效果虽诱人,但长期风险如账号安全、法律纠纷和生态破坏,远超表面收益。用户应优先选择官方会员渠道,确保服务稳定性和权益保障;同时,行业需推动透明化运营,通过技术革新平衡效率与合规。 这一趋势不仅影响个人消费决策,更重塑数字内容市场的公平竞争环境,促使平台优化会员体系以吸引真实用户。最终,卡盟刷会员的争议折射出数字时代效率与诚信的博弈,唯有理性选择,方能规避陷阱,实现可持续价值。