卡盟刷砖,这一术语在网络黑产领域屡见不鲜,其核心是一种利用虚拟交易平台实施欺诈的行为。它本质上不是合法的赚钱途径,而是精心设计的骗局,通过虚假交易诱骗参与者投入资金后无法收回。深入剖析这一现象,需从概念入手,揭示其运作机制、潜在风险及社会影响,以帮助公众理性识别和防范。

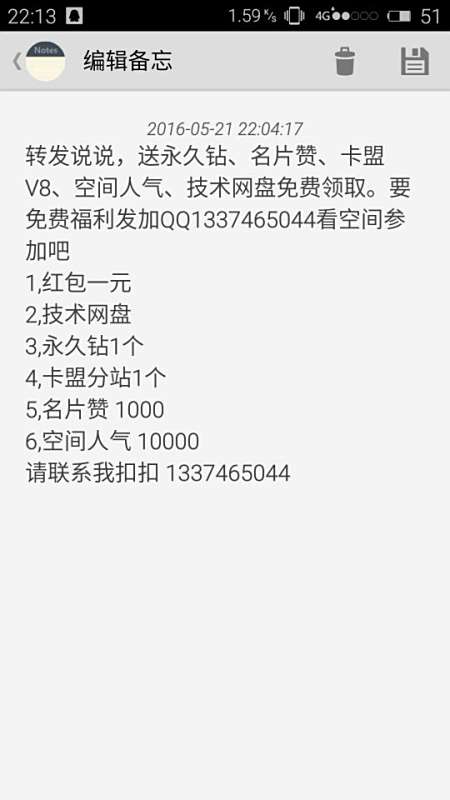

卡盟刷砖的概念源于“卡盟”平台,这类平台通常伪装成提供虚拟商品交易或在线任务服务的网站,而“刷砖”则指通过虚假操作(如模拟点击、刷单或生成虚假流量)来获取虚拟货币、积分或现金回报。在卡盟平台上,刷砖行为被宣传为“轻松致富”的捷径,吸引大量寻求快速获利的人群。然而,这种模式的核心是欺诈:平台通过设置高回报承诺(如“日入千元”)诱导用户注册并支付押金或会员费,随后分配看似简单的任务(如刷广告点击量)。但任务完成后,平台常以“系统故障”、“账户异常”等借口拒绝提现,或要求用户继续投入更多资金以“解锁收益”,最终导致参与者血本无归。这种骗局并非孤立事件,而是网络诈骗的变种,关联短语如“虚拟交易欺诈”或“在线刷单骗局”都指向其本质——利用人性贪婪进行非法获利。

从运作机制看,卡盟刷砖的所谓“价值”完全是虚假的。平台通过自动化脚本或人工操控生成虚假交易数据,制造繁荣假象以吸引新用户。例如,用户被要求在卡盟平台购买“砖块”(虚拟代币),然后执行刷砖任务积累积分,承诺可兑换现金。但现实中,这些积分往往无法兑现,或平台突然关闭卷款跑路。这种模式的价值主张建立在欺骗之上:它宣称能“零门槛赚钱”,实则是一场庞氏骗局,依赖新用户资金支付老用户“收益”,一旦资金链断裂便崩盘。挑战在于,其隐蔽性强,利用了虚拟经济的匿名性和监管漏洞。参与者往往因缺乏专业知识而陷入陷阱,误以为刷砖是“正规兼职”,殊不知它违反《网络安全法》和《反不正当竞争法》,属于非法网络活动。风险不仅限于经济损失,还包括个人信息泄露——平台常收集用户身份证、银行卡等敏感数据,用于二次诈骗或黑市交易,进一步放大危害。

当前趋势显示,卡盟刷砖正随着电商和虚拟经济的扩张而蔓延。近年来,在线兼职需求激增,为这类骗局提供了温床。平台通过社交媒体、短视频等渠道精准投放广告,以“在家赚钱”、“学生兼职”等话术瞄准弱势群体。社会影响深远:它侵蚀公众对数字经济的信任,助长网络黑产链条,甚至引发连锁犯罪,如洗钱或数据贩卖。挑战还在于执法难度,诈骗团伙常跨境运作,利用服务器隐藏身份,导致打击成本高昂。基于常识,网络诈骗的普遍性提醒我们,卡盟刷砖并非孤立现象,而是更广泛网络欺诈的缩影,其根源在于虚拟世界监管滞后和技术滥用。

面对卡盟刷砖的威胁,公众需主动提升防范意识。识别骗局的关键在于警惕高回报承诺和预付费要求——正规平台不会要求用户先交钱再“赚钱”。建议选择官方认证的兼职渠道,并学习网络安全知识,如设置强密码、定期检查账户异常。执法部门应加强技术监管,利用大数据追踪可疑平台,同时推动公众教育,揭露刷砖骗局的真实面目。卡盟刷砖的泛滥警示我们,在虚拟世界中,理性判断和法律意识是抵御欺诈的基石。公众应摒弃侥幸心理,选择合法途径创收,共同维护清朗网络空间,避免成为骗局的牺牲品。