公众号链接点赞刷可行吗?这是不少运营者在流量焦虑下反复追问的问题。当一篇推文的点赞数成为衡量内容价值的直观指标,当“10万+”的诱惑与数据压力并存,部分人开始将目光投向“刷点赞”这条看似便捷的路径。但深入剖析便会发现,这种操作看似能快速提升数据表现,实则与公众号运营的本质背道而驰,其背后潜藏的风险与成本,远超短期数据带来的虚假满足感。

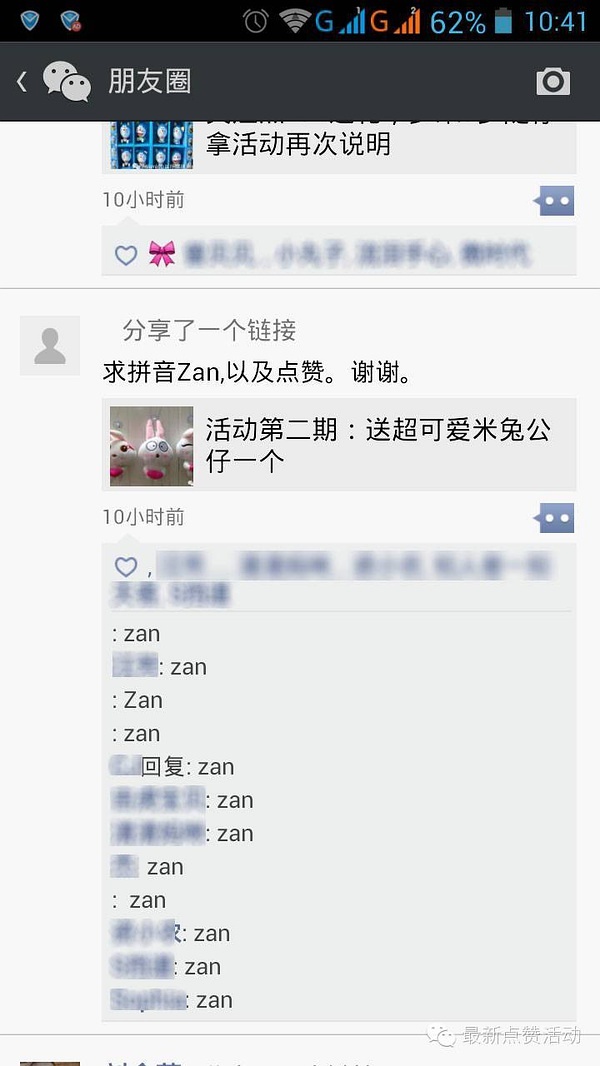

公众号链接点赞刷,本质上是通过非正常手段人为制造虚假互动数据的行为。其运作逻辑通常依托第三方工具或水军团队:运营者提供公众号文章链接,支付费用后,工具或水军会在短时间内集中点击“点赞”按钮,使文章点赞量在短时间内从个位数跃升至数千甚至上万。这类服务在灰色产业链中早已形成完整链条,从“单刷”到“包月套餐”,价格从几元到几百元不等,甚至宣称“真实IP点赞”“防平台检测”,精准切中运营者对“数据好看”的需求。表面上看,这似乎解决了新账号起步难、内容曝光不足的痛点,让运营者在汇报数据或吸引广告主时更有“底气”。

然而,这种“可行”仅停留在数据层面的即时反馈,且建立在平台规则与风险管控的漏洞之上。从技术角度看,早期的公众号系统对点赞行为的检测确实存在盲区,导致部分刷量行为得以蒙混过关。但随着平台算法的迭代升级,微信官方早已构建起完善的反刷量机制:通过分析点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、IP地址异常重复、设备指纹冲突等),系统可快速识别虚假互动数据。一旦被判定为刷量,轻则文章点赞量被清零、流量限流,重则账号被警告、功能受限甚至永久封禁。这种“侥幸心理”下的操作,本质上是在与平台的规则红线博弈,而赌注往往是账号的生存根基。

更深层的问题在于,刷点赞破坏了公众号运营的核心价值——用户信任与内容生态。公众号的本质是基于内容与用户建立连接的私域阵地,点赞是用户对内容真实反馈的直观体现。当一篇内容充斥着虚假点赞,其数据与实际阅读体验严重脱节,不仅无法反映内容的真实质量,还会误导运营者的判断:刷量带来的虚假“爆款”感,会让运营者误以为内容方向正确,从而放弃对用户真实需求的挖掘,陷入“为刷而刷”的数据造假恶性循环。长远来看,这种饮鸩止渴的做法最终会反噬账号——用户对虚假数据的敏感度远超想象,当他们发现一篇“高赞”文章评论区冷清、互动寥寥时,对账号的信任度会直线下降,甚至主动取关。这种信任的流失,是任何刷量成本都无法弥补的隐性损失。

从商业价值角度看,刷点赞对广告主和品牌方的吸引力正在迅速消退。随着行业对数据真实性的重视,广告主在选择合作账号时,早已不再单纯看重点赞量等单一数据指标,而是更关注阅读完成率、评论互动率、用户转发意愿等能反映内容真实触达效果的数据。一个靠刷点赞维持“高光”的账号,在广告主眼中无异于“定时炸弹”——一旦被平台处罚导致数据断崖式下跌,不仅影响广告投放效果,更可能损害品牌形象。近年来,已有多个知名账号因数据造假被曝光,不仅失去商业合作机会,更在行业内口碑扫地。这种“赔了夫人又折兵”的案例,恰恰印证了刷点赞对商业价值的反噬。

事实上,公众号链接点赞的“刷”,从来都不是解决运营困境的良方,而是对内容创作本末倒置的扭曲。真正可持续的公众号运营,核心永远是优质内容与真实用户连接。一篇能引发用户共鸣、提供实用价值或情感共鸣的文章,自然会获得用户的主动点赞与分享;一个能与用户建立深度互动的账号,其数据增长必然是健康且可持续的。与其将精力与资金耗费在刷量的“旁门左道”上,不如深耕内容策划:研究用户需求、优化标题封面、提升行文质感、引导用户互动——这些看似“笨拙”的努力,才是账号长久发展的基石。

回到最初的问题:公众号链接点赞刷可行吗?从规则风险、生态破坏、商业价值等多维度综合判断,答案显然是否定的。它或许能在短期内制造出一纸虚名,但代价是账号安全、用户信任与内容生态的全面崩塌。对于真正的运营者而言,与其追求数据的虚假繁荣,不如回归内容创作的初心——用真诚打动用户,用价值留住用户,让每一个点赞都成为对优质内容的真实致敬。毕竟,在内容为王的时代,经得起时间检验的,从来不是冰冷的数字,而是那些真正走进用户心里的文字与故事。