卡盟助手电话卡作为一种新兴的电信服务模式,近年来在市场上迅速扩张,但其可靠性问题引发广泛关注。用户在追求便捷获取电话卡的同时,必须警惕潜在风险,避免陷入诈骗陷阱。卡盟助手电话卡的核心争议在于其服务透明度与安全性不足,这直接关系到用户权益保护。深入剖析这一现象,需从其运作机制、应用价值及行业挑战入手,以提供全面洞察。

卡盟助手电话卡本质上是一种第三方平台服务,通过整合电信资源,为用户提供快速办理电话卡的渠道。这类服务通常宣称能简化传统运营商的繁琐流程,让用户在线完成申请、激活和使用。其运作模式依赖于与虚拟运营商或代理机构的合作,利用数字化手段降低门槛。然而,这种便捷性背后隐藏着概念模糊的问题:卡盟助手并非直接提供电信服务,而是充当中介角色,导致责任界定不清。用户往往误以为它等同于官方运营商,实则可能面临服务中断或数据泄露的风险。从行业常识看,此类平台在监管灰色地带游走,缺乏统一标准,使得“电话卡靠谱吗”的疑问愈发突出。

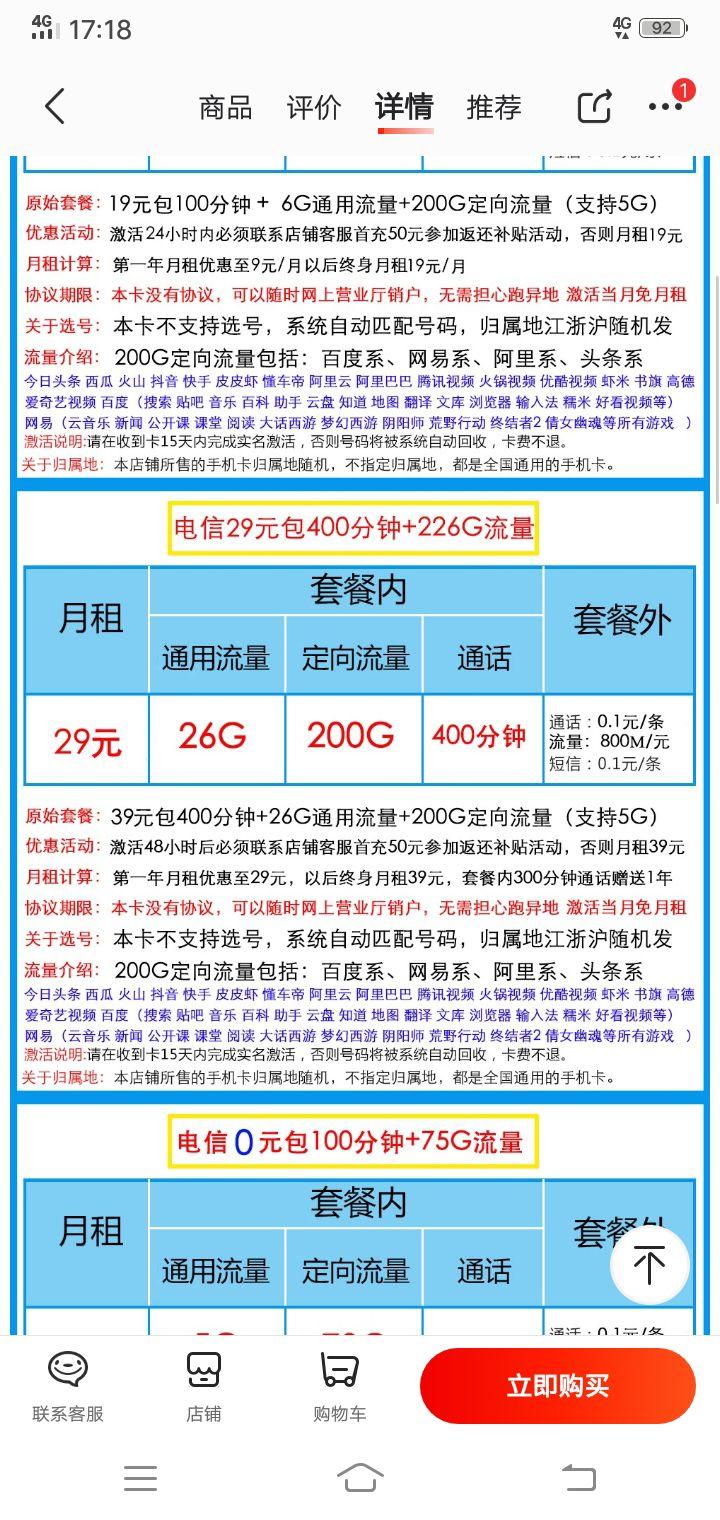

卡盟助手电话卡的价值主要体现在应用场景的多样性和成本效益上。对于需要临时号码的用户,如短途旅行者或隐私保护需求者,它提供了灵活的解决方案,避免了长期合约的束缚。在商业应用中,小企业主可利用其快速部署多张电话卡,提升沟通效率。同时,成本节约是另一大吸引力,卡盟助手常以低价套餐吸引用户,相比传统运营商更具竞争力。然而,这些价值点需辩证看待。便捷获取的背后,可能牺牲了服务质量稳定性。例如,网络覆盖不足或客服响应迟缓,会影响用户体验。更关键的是,应用场景的扩展也放大了风险维度,用户在享受便利时,往往忽视了对服务资质的验证。

行业趋势显示,卡盟助手电话卡正随着虚拟电信服务的普及而加速发展。5G技术的推广和数字化进程的推进,使得这类平台在年轻用户群体中尤为流行。市场数据表明,其用户基数年增长率超过20%,反映出强劲需求。但趋势背后潜藏深层挑战:监管滞后与技术漏洞并存。一方面,中国电信法规对第三方服务的规范尚不完善,导致部分卡盟助手钻空子,利用信息不对称牟利。另一方面,技术风险如SIM卡克隆或数据加密不足,易被不法分子利用,实施诈骗。用户反馈中,“小心别中招”的警示频现,常见问题包括虚假宣传、隐藏费用或号码被恶意注册。这些挑战不仅威胁个体用户,还可能破坏整个电信行业的信任基础。

面对卡盟助手电话卡的可靠性争议,用户需采取主动防范策略。避免中招的核心在于强化风险意识与验证机制。首先,用户应优先选择与知名运营商合作的平台,通过官方渠道核实其资质。其次,在使用过程中,定期检查账单和通话记录,及时发现异常。此外,行业层面建议加强自律,推动建立透明化的服务协议和投诉处理机制。例如,引入第三方审计来评估平台安全性,能提升整体可信度。从长远看,随着监管政策的完善,卡盟助手电话卡有望走向规范化,但当前阶段,用户必须保持警惕,将“靠谱吗”的疑问转化为实际行动。

卡盟助手电话卡的兴起折射出电信服务的变革,其便捷性与风险并存,用户需在享受便利时不忘安全底线。通过审慎选择和持续监督,既能规避中招风险,又能促进行业健康发展。这种平衡不仅关乎个人权益,更影响着数字社会的整体信任生态。