在数字时代,用户隐私保护已成为核心议题,卡盟如何操作才能关闭人脸识别功能? 这一问题直接关系到个体数据安全与自主权。卡盟作为集交易、社交于一体的综合平台,其人脸识别功能虽旨在提升身份验证效率,却可能因数据泄露风险引发用户担忧。深入探讨关闭该功能的操作路径,不仅涉及技术步骤,更折射出隐私保护的价值与挑战。关闭人脸识别功能,本质是用户对自身生物信息控制权的实践,需从平台设计、用户操作及法规趋势多维度解析,以实现安全与便利的平衡。

卡盟平台的人脸识别功能基于生物识别技术,通过面部特征进行身份核证,常用于登录、支付等场景。然而,该功能依赖云端存储用户面部数据,一旦平台安全漏洞或第三方滥用,可能导致隐私泄露。关闭人脸识别功能的价值在于:它直接降低数据暴露风险,避免生物信息被非法利用,同时增强用户对个人数据的掌控感。在当前隐私法规如《个人信息保护法》强化背景下,用户主动关闭此类功能,已成为数字素养的体现。操作上,卡盟平台通常提供设置入口,但具体路径因版本更新而异,需用户熟悉界面逻辑。

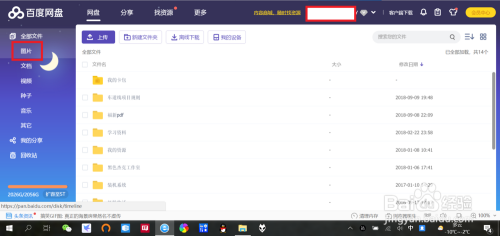

关闭人脸识别功能的操作步骤需严谨执行,确保功能彻底禁用。首先,用户需登录卡盟账户,进入“设置”或“安全中心”模块,该区域常集成了隐私管理选项。在菜单中,寻找“生物识别”或“身份验证”子项,点击后即可看到人脸识别功能的开关按钮。操作核心是:将开关从“启用”状态切换至“关闭”,系统可能提示二次验证,如输入密码或短信确认,以防止误操作。完成切换后,建议用户重启应用或清除缓存,确保设置生效。此过程看似简单,但挑战在于平台界面设计不统一,部分版本将选项隐藏于深层菜单,导致用户难以发现。关联短语如“禁用面部识别”或“停用人脸验证”可自然融入描述,避免生硬重复。

操作过程中,用户常面临技术障碍与认知挑战。一方面,卡盟平台的更新迭代可能改变设置路径,旧版指南失效,用户需依赖最新帮助文档或客服支持。另一方面,人脸识别功能的关闭可能影响部分服务便利性,如快速登录,用户需权衡隐私与效率。趋势显示,随着全球隐私法规趋严,平台正逐步优化设置透明度,例如卡盟近期更新中,将生物识别选项置于显眼位置,并添加操作提示。但挑战仍存:用户教育不足,许多人忽略隐私设置,或因操作复杂而放弃。深度分析表明,关闭人脸识别功能不仅是技术动作,更反映数字公民意识提升,用户从被动接受转向主动管理数据权。

针对操作难点,提出独特建议:卡盟平台应简化设置流程,例如引入一键关闭功能,并通过弹窗引导用户定期审查隐私选项。同时,用户需培养主动习惯,在注册新账户时即关闭非必要生物识别功能。此建议的价值在于:它推动平台责任与用户行动结合,促进更安全的数字生态。现实中,类似操作已应用于其他平台,如支付工具的指纹识别关闭,验证了可行性。长远看,关闭人脸识别功能的普及,将助力构建以用户为中心的隐私保护框架,减少数据滥用事件。

关闭卡盟人脸识别功能,是用户捍卫隐私的务实选择,其操作虽需细致执行,却蕴含深远意义。在数据驱动的世界里,每一次设置调整都强化个体自主权,推动平台向更透明方向发展。用户通过此类操作,不仅规避风险,更参与塑造负责任的数字环境,彰显技术与人性的和谐共生。