内涵段子作品刷赞真的可行吗?这个问题背后,是无数创作者对流量捷径的渴望,也是内容生态对真实价值的拷问。在短视频和内容平台竞争白热化的今天,一条作品的点赞量往往被视为内容质量的直接体现,甚至关系到流量分发、商业变现的核心利益。于是,“刷赞”作为一种快速提升数据的手段,在部分创作者间悄然流行。但从内容生态的长远发展和创作者的长期价值来看,刷赞看似“可行”,实则暗藏风险,其短期利益与长期代价的博弈,值得每个从业者深思。

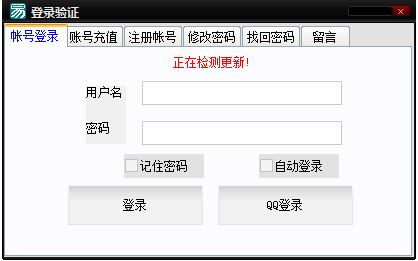

从技术操作层面看,刷赞似乎并非难事。市面上存在大量提供“刷赞服务”的第三方工具或水军团队,声称能在短时间内为作品注入成百上千的点赞,甚至同步提升评论、转发等数据。对于一些急于求成的创作者而言,这种“低成本高回报”的诱惑确实难以抗拒——尤其是在新作品发布初期,一个漂亮的点赞数据能撬动平台的初始推荐流量,形成“数据越好,流量越高;流量越高,数据更好”的正向循环。然而,这种“数据繁荣”的背后,隐藏着与内容生态运行逻辑的根本冲突。平台算法的核心逻辑是识别用户真实兴趣,通过点赞、完播、评论等行为数据判断内容质量,进而将优质内容推送给更多潜在用户。刷赞制造的虚假数据,本质上是对算法逻辑的欺骗,一旦被平台风控系统识别,轻则限流降权,重则导致账号被封禁,这种“饮鸩止渴”的操作,何谈“可行”?

更深层的矛盾在于,刷赞完全背离了内涵段子作品的核心价值。内涵段子的魅力,在于它扎根于生活、引发共鸣的真实感——无论是市井百态的幽默、人间烟火的温暖,还是对生活细节的巧妙洞察,其生命力都源于“真实”二字。观众点赞一条内涵段子,往往是因为它戳中了自己的情感或认知,这种“真实互动”带来的流量,才是精准且可持续的。而刷赞带来的点赞,大多是机器账号或水军的“无效点击”,这些用户与内容毫无关联,既不会产生后续互动,更不会成为创作者的忠实粉丝。数据显示,刷赞作品的评论率、转发率、完播率通常远低于自然流量作品,这种“高点赞、低互动”的异常数据,反而会向算法传递“内容质量存疑”的信号,最终导致流量断崖式下跌。创作者若沉迷于虚假数据,反而会错失通过真实反馈优化内容的机会,陷入“为刷赞而刷赞”的恶性循环,最终失去对内容创作的初心。

行业观察中,我们见过太多依赖刷赞的账号最终昙花一现。某搞笑类创作者初期通过刷赞获得大量关注,接到了商单,但虚假流量导致其作品实际转化率极低,广告商纷纷撤资;某情感类创作者刷赞“打造”爆款后,真实粉丝发现内容与数据严重不符,评论区从“共鸣”变为“质疑”,最终账号口碑崩塌。这些案例印证了一个朴素道理:内容创作的核心竞争力,永远是作品本身的价值,而非虚假的数据包装。刷赞或许能带来短暂的“虚荣”,却无法沉淀真正的用户信任和品牌影响力。在平台日益注重内容生态健康度的今天,各大平台对刷赞行为的打击力度不断升级——从AI识别异常数据到用户举报机制,从账号限流到信用分扣减,刷赞的“操作成本”越来越高,而“收益”却越来越低,这种“高风险低回报”的模式,早已不具备真正的“可行性”。

那么,内涵段子作品该如何获得真实点赞?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户需求。一条优秀的内涵段子,往往具备“共鸣感、新鲜感、价值感”中的至少一点。比如捕捉生活中被忽略的幽默细节,用接地气的语言引发观众“这说的不就是我吗”的共鸣;比如结合热点事件进行创意改编,在时效性中注入独特观点;比如传递正向价值观,让观众在欢笑之余有所思考。这些内容不需要依赖虚假数据,就能自然触动用户,激发真实的点赞和分享。同时,创作者应积极与观众互动,回复评论、收集反馈,将“数据焦虑”转化为“内容优化”的动力——毕竟,真正的爆款,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的。

归根结底,内涵段子作品的刷赞问题,本质是内容创作价值观的选择。在流量至上的浮躁氛围中,坚守真实或许需要更多耐心,但只有真实的内容才能穿越周期,赢得用户的长期认可。创作者与其将精力耗费在刷赞的“捷径”上,不如沉下心来打磨内容,让每一篇作品都经得起观众的检验——毕竟,能真正“刷”出点赞的,从来不是工具,而是创作者对生活的热爱与对专业的敬畏。