卡盟流量卡免实名服务,作为一种声称无需身份验证即可获取移动数据接入的解决方案,表面上迎合了部分用户对隐私保护和便捷性的需求,但深入审视其安全性和可靠性,暴露出不容忽视的系统性风险。免实名流量卡的核心概念源于卡盟平台,即整合各类虚拟运营商资源的联盟,提供流量卡产品时规避了传统实名认证流程。这种服务模式看似简化了用户操作,尤其在临时网络需求或匿名场景中显得诱人,但其本质游走于法律边缘,可能引发连锁安全危机。在当前中国严格推行手机实名制的背景下,免实名服务不仅挑战监管框架,更在用户层面埋下隐患,值得从多维度剖析其真实价值与潜在陷阱。

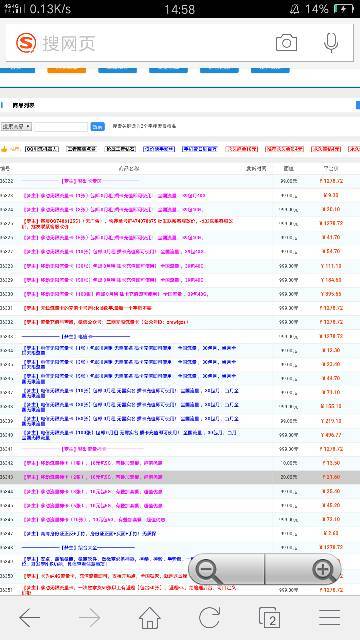

免实名流量卡的应用场景和价值主张,主要聚焦于特定用户群体的便利性需求。例如,海外旅行者或短期访客可能因语言障碍或身份验证繁琐而倾向此类服务,它能快速激活数据连接,避免繁琐的实名登记步骤。同时,隐私敏感用户视其为保护个人信息的工具,免于将真实身份暴露给运营商或第三方。卡盟平台通过线上渠道推广这些产品,强调“即插即用”的优势,满足临时测试、物联网设备接入等场景。然而,这种价值建立在脆弱基础上,免实名机制本身缺乏透明度,用户往往忽略其背后的运营主体资质和服务条款,导致便利性掩盖了长期风险。当用户追求即时满足时,可能无意中踏入灰色地带,为后续安全问题埋下伏笔。

安全风险是免实名流量卡最致命的软肋,直接威胁用户权益和社会秩序。由于无需实名认证,诈骗分子和网络罪犯可轻易获取这些卡进行非法活动,如发送垃圾短信、实施钓鱼攻击或参与洗钱交易。卡盟平台的监管漏洞,使得流量卡成为犯罪工具的温床,用户一旦使用,可能被卷入法律纠纷,甚至面临身份盗用风险。例如,不法分子利用免实名卡注册虚假账户,进行网络诈骗,而用户却因无法追溯源头而难以自证清白。此外,数据泄露隐患突出,卡盟服务商若未加密用户信息或与不可靠供应商合作,可能导致敏感数据外泄,隐私保护承诺形同虚设。这些风险并非空穴来风,而是基于实际案例和行业常识,免实名服务的匿名性本质放大了安全漏洞,用户在享受便捷时,实则暴露于不可控的威胁中。

可靠性问题同样削弱了免实名流量卡的实际效用,服务质量和稳定性难以保障。卡盟平台通常依赖小型虚拟运营商或非正规渠道,其网络覆盖和信号质量远逊于主流运营商,导致用户在关键时刻遭遇断网或降速。更关键的是,免实名卡缺乏售后服务支持,一旦出现故障或余额纠纷,用户无法通过正规途径维权,只能自认损失。法律层面,中国《网络安全法》和《电话用户真实身份信息登记规定》明确要求手机卡实名制,免实名服务涉嫌违规,用户可能面临卡号被停用或罚款的后果。这种不可靠性不仅影响个人体验,还波及行业生态,助长了不规范竞争,破坏了健康的市场秩序。用户在选择时,往往被低价或噱头吸引,却忽视了服务可持续性的缺失,最终得不偿失。

展望趋势与挑战,免实名流量卡的未来将面临更严峻的监管压力和用户意识觉醒。随着中国实名制政策持续强化,相关部门已加大打击力度,卡盟平台若不合规转型,可能被取缔或淘汰。同时,用户教育至关重要,公众需认识到安全优先于便利,主动选择实名服务以规避风险。行业自律是另一关键,正规运营商应优化实名流程,提升用户体验,减少对免实名的依赖。建议用户在评估流量卡时,优先考虑资质齐全的提供商,核实服务协议,并关注数据保护措施。安全可靠的网络接入,不应以牺牲法律合规为代价,免实名服务的短暂便利终将被长期隐患所抵消。在数字化时代,平衡隐私与安全,才是可持续发展的正道。