在兼职猫等平台上,“刷视频打字点赞能赚钱吗?”这一问题困扰着许多寻求副业的用户。这类兼职打着“轻松上手、时间自由、日结佣金”的旗号,吸引着学生、宝妈等群体,但其背后是否真如宣传所言的“低门槛高收益”?要解答这个问题,需从任务本质、收益结构、风险陷阱及市场逻辑等多维度拆解,而非停留在表面的“能赚钱”或“不能赚钱”的二元判断。

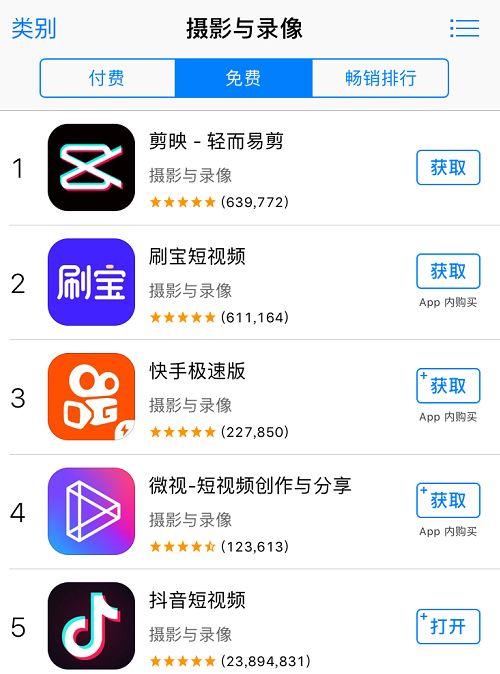

兼职猫上的“刷视频打字点赞”任务,本质是流量变现的底层劳动。这类任务通常由商家或MCN机构发布,目的是通过人工操作提升内容的互动数据——比如短视频的播放量、完播率、评论数、点赞数,或图文内容的浏览量、转发量。平台作为信息中介,对接需求方(商家)与执行方(用户),按完成任务量结算佣金。具体流程多为:用户在兼职猫接单后,跳转至指定短视频平台(如抖音、快手)或社交APP,按要求完成“观看视频X秒+评论指定内容+点赞”等组合操作,截图上传后等待审核,审核通过即可获得几毛到几元不等的佣金。从模式上看,它确实属于“线上兼职”的一种,但核心价值并非为用户提供“赚钱机会”,而是为商家解决“数据造假”的短期需求——在平台算法以互动数据为核心推荐逻辑的当下,虚假流量成为商家维持账号权重、吸引自然流量的“捷径”,而人工刷量比机器脚本更难被系统识别,因此催生了这类“人工数据标注”式的兼职。

“能赚钱”的前提是“时间成本与收益成正比”,但现实往往是收益远低于预期。宣传中“日赚50-100元”的诱惑,往往隐藏着对任务强度的刻意隐瞒。以常见的“刷视频评论任务”为例:要求用户观看10条1分钟以上的短视频,每条视频需评论“内容不错,学到了”等固定话术,并点赞,完成后佣金1元。若按每小时完成30单计算,收入仅30元,且需全程专注,避免因跳转过快、评论不符被判定为无效任务。更关键的是,任务量具有不确定性:高峰期可能单日有10单,低谷期可能仅有2-3单,月收入稳定在200-300元已属“高收益”,扣除手机流量、时间成本后,实际时薪可能不足当地最低工资标准的1/2。此外,任务审核存在滞后性:部分用户因“评论内容重复”“点赞间隔过短”等原因被驳回佣金,却申诉无门,进一步压缩实际收益。

这类兼职的“低门槛”背后,潜藏着多重风险陷阱,远非“轻松赚钱”那么简单。首当其冲的是“信息泄露风险”:部分任务要求用户提供手机号、身份证号甚至银行卡信息,声称“用于身份验证”,实则为后续的精准诈骗或盗用身份埋下伏笔。其次是“垫资骗局”:少数任务会以“升级会员”“任务保证金”为由,要求用户先充值50-200元,承诺完成一定单数后返还本金及高额佣金,实则收款后立即失联,兼职猫虽对平台内任务有审核机制,但第三方发布的虚假任务仍难以完全杜绝。更隐蔽的是“违规风险”:刷单行为本身违反抖音、快手等平台的用户协议,轻则账号限流、封禁,重则可能涉及《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”条款,用户若被商家利用作为“数据工具”,可能面临法律纠纷。曾有用户因长期刷单被平台起诉,要求赔偿商家“流量损失”,最终得不偿失。

从市场逻辑看,“刷视频打字点赞兼职”的泛滥,折射出线上兼职市场的供需错位与监管滞后。需求端,中小商家在流量焦虑下,倾向于通过“低成本人工刷量”维持账号活跃度,而非投入预算做优质内容;供给端,大量缺乏专业技能、时间碎片化的用户,被“零门槛赚钱”吸引,忽视了劳动价值与市场规律。这种供需错位下,平台、商家、用户形成了一个畸形生态:平台靠任务量吸引流量,商家靠虚假数据维持生存,用户靠廉价劳动力赚取微薄佣金,而真正受损的是平台算法的公平性、市场的健康秩序,以及用户对兼职行业的信任。随着监管趋严(如2023年“清朗行动”明确打击“流量造假”),以及平台算法对异常数据的识别能力提升,这类兼职的生存空间正在被压缩——商家不敢再大规模刷量,用户接到的任务量锐减,所谓的“赚钱机会”正在快速消失。

对用户而言,与其沉迷于“刷视频打字点赞”的短期幻想,不如转向更具可持续性的兼职方向。例如,兼职猫上同样存在“文案撰写”“视频剪辑”“在线客服”等技能型任务,虽然需要一定学习成本,但时薪可达50-200元,且能积累经验,为职业发展铺路。真正的“赚钱逻辑”,从来不是靠重复劳动“堆时间”,而是靠技能提升“创造价值”。对于仍想尝试“刷视频点赞”的用户,需牢记三点:拒绝垫资、保护个人信息、优先选择平台认证任务,并做好“收益远低于预期”的心理准备——毕竟,天上不会掉馅饼,所有“轻松赚钱”的背后,都暗藏着对时间、精力甚至安全成本的隐性收割。

归根结底,兼职猫上的“刷视频打字点赞能赚钱吗?”这一问题,答案并非绝对,而是取决于用户对“赚钱”的定义:若指“轻松赚大钱”,那必然是陷阱;若指“利用碎片时间赚几杯奶茶钱”,那需承担风险且收益微薄。但更值得思考的是,在副业选择上,我们是否应该将目光从“低价值重复劳动”转向“高价值技能输出”?毕竟,真正的“赚钱机会”,永远属于那些能创造不可替代价值的人。