“内涵段子刷赞真的存在吗?”这个问题,看似是对一个已关停平台的内容互动现象的追问,实则触及了内容创作生态中一个普遍存在的矛盾:当数据成为衡量内容价值的标尺,真实互动与虚假流量之间的界限该如何界定?在“内涵段子”以“接地气、有共鸣”的标签风靡一时的时期,刷赞行为是否如影随形?它又如何影响了一个依赖用户生成内容(UGC)的社区的兴衰?要解答这些问题,需先剥离“刷赞”的表象,深入其背后的逻辑与生态。

“刷赞”并非一个孤立的概念,它是“数据造假”在内容互动领域的具体表现,指通过技术手段或人工操作,非自然地增加内容的点赞数量。这种行为的存在,往往与平台的激励机制、创作者的流量焦虑以及内容消费的从众心理紧密相关。对于“内涵段子”这类以UGC为核心的社区而言,早期算法对互动数据的依赖,为刷赞提供了生存土壤。当点赞数成为内容能否进入推荐流、获得曝光的关键指标时,无论是希望获得更多认可的普通用户,还是试图积累粉丝的创作者,都可能产生“刷赞”的动机——毕竟,在信息爆炸的时代,没有流量的内容,即便再有“内涵”,也难以触达受众。

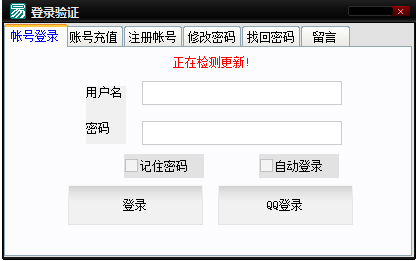

从技术层面看,“内涵段子”时期的刷赞手段并不复杂。一方面,存在专门的刷赞产业链,通过注册大量“僵尸号”或利用模拟器批量操作,为指定内容刷量;另一方面,部分创作者会通过社群互助、互赞平台等方式,组织小范围的“点赞团”,实现“你赞我赞大家赞”的虚假繁荣。这些行为在平台监管机制尚不完善的初期,确实一度让部分内容的点赞数与实际质量脱节——一条普通的生活段子,可能因刷赞而显示“10万+点赞”,远超其自然互动水平。但这种“繁荣”注定是短暂的,因为它违背了内容社区最核心的信任逻辑:用户点赞,本质上是对内容的认可与共鸣,而非冰冷的数字游戏。

更深层次来看,“内涵段子刷赞”的存在,折射出内容创作生态中的“流量悖论”。一方面,平台需要通过数据指标(点赞、评论、转发)来筛选优质内容,实现高效分发;另一方面,当数据成为唯一标尺,创作者便可能陷入“为数据而创作”的怪圈,甚至不惜通过造假手段“优化”数据。在“内涵段子”社区,许多创作者最初凭借真实的生活观察、犀利的幽默感获得认可,但随着竞争加剧,部分创作者开始追求“爆款公式”:刻意设计段子桥段、煽动性话题,甚至购买点赞来“包装”自己。这种“数据驱动”的创作,逐渐削弱了“内涵段子”赖以生存的“真实”与“共鸣”内核——用户发现,那些高赞内容未必真的“有内涵”,反而可能是精心策划的流量产物。

刷赞行为对“内涵段子”生态的破坏,远不止于数据失真。它还加剧了内容创作的“马太效应”:获得虚假流量的账号更容易获得平台推荐,从而挤压真正优质内容的生存空间;同时,当用户频繁遭遇“高赞低质”的内容,对平台的信任度会逐渐降低,最终导致用户流失。事实上,“内涵段子”后期面临的争议,除了内容审核问题,也与部分内容的“泡沫化”有关——当刷赞让劣质内容获得不该有的曝光,真正有“内涵”的创作被淹没,社区的独特调性便会被稀释。这正是刷赞行为最隐蔽也最致命的危害:它看似在“提升”内容价值,实则是在透支社区的长期生命力。

值得注意的是,随着内容平台监管机制的完善,刷赞行为的生存空间正在被大幅压缩。如今的算法已能通过识别用户行为轨迹、设备特征、互动频率等数据,精准识别异常点赞;“内涵段子”关停后崛起的抖音、快手等平台,更将“内容真实性”作为核心运营准则,通过人工审核与技术手段双管齐下,打击数据造假。但这并不意味着刷赞会彻底消失,只要流量与利益的关联存在,这种行为就会以更隐蔽的方式存在——比如“刷评论”“刷转发”等变相数据造假,本质上仍是刷赞逻辑的延伸。

回到最初的问题:“内涵段子刷赞真的存在吗?”答案无疑是肯定的,但它并非孤立现象,而是内容生态发展中的一个阶段性产物。它的存在,提醒我们:数据是内容的镜子,却不应成为内容的主人。对于创作者而言,真正有价值的“内涵”,永远源于对生活的洞察、对用户的真诚,而非冰冷的点赞数字;对于平台而言,保护内容生态的健康,比追求短期流量数据更重要;而对于用户而言,提升辨别能力,拒绝被虚假数据绑架,才能让真正有“内涵”的内容被看见。刷赞或许能制造一时的“虚假繁荣”,但唯有真实,才能让一个内容社区走得更远。