在凉城的内容生态中,“代刷赞业务”的兴起让许多创作者和商家看到了“快速走红”的捷径,但“真的有效吗”这一问题,需要穿透数据表象,从平台逻辑、用户心理和商业本质三个维度拆解。这类业务以“低成本高回报”为卖点,承诺通过批量操作实现点赞数据的短期跃升,然而其“有效性”往往停留在数字游戏层面,与真实价值的背离可能带来长期隐患。

凉城代刷赞业务的运作逻辑,本质上是对平台互动机制的系统性漏洞利用。无论是短视频平台、社交社区还是电商页面,点赞数据作为最直观的互动指标,常被用户视为内容质量或商品受欢迎度的“投票”。代刷服务商正是抓住这一心理,通过机器账号、水军矩阵或境外IP集群,在短时间内为目标内容集中注入点赞量。从表面看,这类业务确实能实现数据“立竿见影”:一个原本只有几十赞的帖子可能一夜间突破千赞,账号的“热门度”标签也可能因此触发平台的推荐算法,获得初步流量倾斜。这种“有效”让急于求成的用户深信不疑,却忽略了算法对数据真实性的深度识别能力。

真正的“有效”绝非数据泡沫,而是互动转化与价值沉淀。凉城的平台算法早已迭代,其核心逻辑从“唯数据论”转向“用户行为质量”。例如,短视频平台会综合分析点赞用户的完播率、评论倾向、关注转化等维度,而代刷赞带来的“僵尸互动”往往缺乏这些深度行为——点赞账号多为“三无小号”,无历史互动记录,无个人主页动态,甚至连点赞时间都呈现规律性集中(如凌晨批量操作)。这种“无效互动”不仅无法推动内容进入更大流量池,反而可能触发算法的“异常数据”预警,导致推荐降权。某凉城本地生活类创作者曾尝试代刷赞提升新品曝光,短期内点赞量破万,但实际到店转化率不足1%,远低于自然流量下3%的平均水平,印证了“虚假数据≠真实价值”。

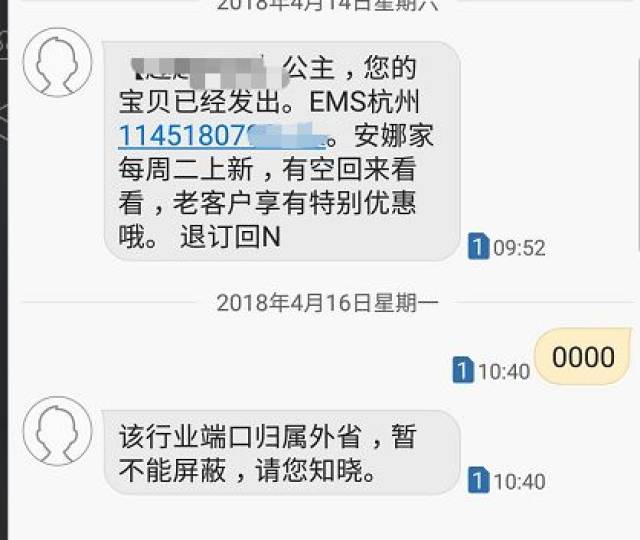

代刷赞业务的“隐性成本”常被用户低估,其对账号生态的破坏远超短期收益。首先,平台规则对流量造假持零容忍态度。凉城某电商平台曾公开处罚过百个涉嫌代刷赞的商家账号,处罚措施包括商品降权、流量清零乃至永久封禁。其次,用户对“虚假繁荣”的感知日益敏锐。当一条内容点赞量与评论量严重失衡(如万赞却无一条真实评论),或点赞用户头像、昵称高度雷同时,理性用户会迅速识别数据造假,反而对内容可信度产生质疑。更关键的是,代刷赞行为本质上是对内容创作本心的侵蚀——创作者若沉迷于“刷数据”的捷径,会逐渐忽视内容打磨、用户调研等真正能带来长期价值的底层工作。凉城某美食博主曾坦言:“以前刷赞时总盯着数据狂欢,后来发现停刷后流量断崖式下跌,现在回归真实记录本地小店,反而积累了一批忠实粉丝。”

从行业趋势看,凉城代刷赞业务的“有效性”正在被技术迭代和用户教育双重瓦解。一方面,平台通过AI算法升级,能精准识别异常互动模式:如同一IP短时间内为多个账号点赞、点赞行为与用户画像冲突(如老年账号突然大量点赞美妆内容)等。某社交平台技术团队透露,其“反刷赞系统”已能识别95%以上的机器点赞行为,代刷业务的“成功率”从三年前的70%降至如今的不足30%。另一方面,用户对“内容真实性”的需求日益提升,尤其在凉城这样注重本地信任的社区中,用户更倾向于关注“真实体验”而非“数据包装”。例如,本地探店类内容中,一条带有真实顾客评价、互动细节的帖子,即使点赞量不高,其传播力和转化力也远超“刷赞万条”的模板化内容。

那么,对于凉城的创作者和商家而言,拒绝代刷赞后的“有效路径”在哪里?核心在于回归“用户价值导向”。以内容创作者为例,与其花费千元购买代刷赞,不如将资源投入到用户调研中:分析凉城本地用户的兴趣偏好(如方言梗、地域文化、民生热点),创作更具共鸣的选题;或通过评论区互动建立用户社群,将“一次性点赞”转化为“长期关注”。对于商家,真实的好评远比虚假的点赞更有说服力——凉城某连锁餐饮品牌曾通过“真实顾客送霸王餐”活动,在一个月内收集500条带图好评,自然带动线上订单增长40%,且用户复购率提升25%,这种“有效”是代刷赞无法比拟的。

归根结底,凉城代刷赞业务的“有效性”是一个伪命题。它或许能在数字层面制造短暂繁荣,却无法转化为真实的用户信任、商业价值或内容生命力。当创作者和商家不再被“数据焦虑”裹挟,转而深耕内容质量、用户连接和本地生态时,才能真正实现从“刷赞有效”到“长效增长”的跨越——这不仅是平台规则的要求,更是内容产业健康发展的必然选择。