刷IP刷新刷点赞的互联网生态中,这些看似简单的数据操作背后,实则隐藏着一套精密的利益逻辑与价值扭曲。从商业变现到品牌塑造,从算法博弈到用户心理拿捏,刷IP、刷新、刷点赞的行为绝非无意义的数字游戏,而是对“数据即价值”互联网底层逻辑的畸形利用——通过伪造互动指标实现短期利益最大化,却在长期中侵蚀行业信任与生态健康。其核心目的,本质是流量经济下对“数据正义”的系统性背离,用虚假繁荣掩盖真实价值的缺失。

流量变现的经济驱动是刷数据最直接的动机。在互联网平台的流量分配机制中,IP刷新量、点赞数、互动率等数据指标往往是算法判断内容质量的核心依据。直播间通过刷IP刷新制造“万人在线”的虚假人气,能吸引真实用户停留,提升平台推荐权重;短视频创作者通过刷点赞突破流量阈值,可获得平台更多流量分成与广告收益;电商店铺通过刷刷新量伪造“爆款”假象,能诱导消费者跟风购买,形成“数据-销量”的正向循环。这种模式下,数据不再是用户真实行为的反映,而是被异化为可以量化的“商品”——商家付费购买虚假互动,平台获得短期数据增长,双方在“虚假繁荣”中各取所需,却共同忽视了真实用户需求的被忽视。

平台算法的畸形激励进一步加剧了这一行为的泛滥。当前主流内容平台普遍采用“数据驱动”的推荐算法,将点赞、评论、转发等互动数据作为内容分发的重要权重。创作者为了突破流量瓶颈,不得不加入“刷数据”的军备竞赛:一篇笔记若初期点赞量不足,便可能被算法判定为“低质内容”而沉底;一场直播若IP刷新量不达标,便难以进入平台推荐池。这种“唯数据论”的激励机制,迫使创作者将精力从内容创作转向数据操纵,通过刷IP刷新刷点赞伪造“爆款”,反而导致优质内容因真实数据不足被淹没,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。算法本应是连接优质内容与用户的桥梁,却在数据造假面前沦为虚假繁荣的“帮凶”。

品牌形象的虚假构建是刷数据更深层的商业逻辑。在口碑经济时代,用户评价与互动数据直接影响品牌信任度。企业通过刷点赞伪造“万人好评”,能在电商平台快速建立“高口碑”形象,掩盖产品真实缺陷;知识付费课程通过刷刷新量营造“万人追捧”的假象,能吸引更多学员付费;甚至媒体机构也会通过刷点赞强化“爆款文章”标签,提升行业影响力。这种数据造假制造了“用户都在用”“大家都说好”的幻觉,利用消费者的从众心理促成转化,却让真实口碑被虚假数据淹没。当消费者发现“好评如潮”的产品实际体验平平时,受损的不仅是品牌信誉,更是整个行业的信任基础——当数据不再可信,用户将陷入“选择困难”,市场交易成本大幅提升。

用户心理的精准拿捏让刷数据的效果事半功倍。点赞数本质上是一种“社会认同”的量化体现,高点赞内容会被潜意识地贴上“优质”“值得看”的标签。刷数据利用了用户的“从众心理”与“权威崇拜”:当一条内容显示“10万+点赞”时,用户会下意识地认为“很多人认可”,从而降低信息甄别的意愿;当评论区充斥“刷屏式好评”时,真实用户的负面声音会被轻易淹没。这种“数据绑架”不仅误导用户决策,更塑造了“点赞=价值”的畸形认知——用户开始以点赞数衡量内容质量,创作者以点赞数定义创作成功,最终导致内容创作陷入“迎合数据”的怪圈:为了获得更多点赞,不惜制造低俗、猎奇内容,而真正有价值的内容却因“数据平平”被边缘化。

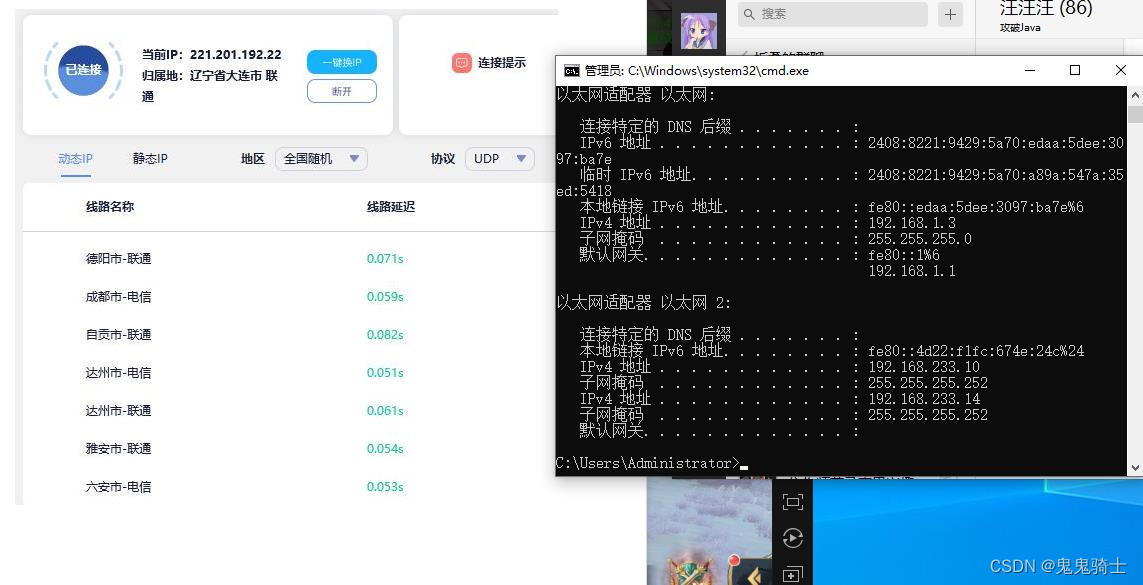

行业生态的恶性循环是刷数据最隐蔽的破坏力。数据造假短期内为平台、商家、创作者带来利益,却长期透支行业信任:当用户发现“高互动”内容质量低下时,会对平台内容生态失去信心;当品牌意识到“刷好评”无法带来复购时,会转向更隐蔽的数据造假手段;当平台算法难以识别虚假数据时,优质内容的生存空间会被进一步挤压。更严峻的是,随着刷数据技术升级(如AI批量操作、IP池伪装),平台监管难度加大,合规创作者的竞争环境愈发恶劣。这种“劣胜优汰”的生态,最终会导致整个行业陷入“低水平陷阱”——所有人都沉迷于数据游戏,却无人愿意为真实价值投入。

刷IP刷新刷点赞的核心目的,终究是流量经济下对“速成利益”的畸形追逐。但数据造假就像一场击鼓传花的游戏,早期参与者或许能获利,却终将随着泡沫破裂而承担代价。对平台而言,优化算法逻辑、建立多维度内容评估体系,是打破“唯数据论”的关键;对创作者而言,回归内容本质、深耕用户价值,才是长期发展的正道;对用户而言,提升数据辨别能力、拒绝被虚假数据绑架,是维护自身权益的必然选择。当互联网生态从“数据崇拜”转向“价值回归”,刷数据才会失去生存的土壤——毕竟,真正的流量永远属于那些能解决用户真实需求、创造真实价值的内容。