在流量经济的浪潮下,“刷APP积分和点赞”几乎成了用户与平台互动的标配操作。从清晨刷短视频平台的签到积分,到午间电商APP的“点赞领优惠券”,再到深夜社交软件的“互赞涨人气”,虚拟权益的积累与交换,看似构建了用户与平台的“共赢生态”。然而,当我们投入时间、精力甚至金钱去“刷”这些数字符号时,一个根本问题始终悬而未决:这些积分和点赞,真的有效吗?

要回答这个问题,首先需要明确“有效”的定义。对用户而言,“有效”可能意味着积分能兑换实际价值,点赞能带来社交认同或流量曝光;对平台而言,“有效”可能指向用户活跃度提升、数据指标美化或商业转化增强;对商家而言,“有效”或许对应店铺排名上升、销量短期增长。但现实中,这三者的“有效”往往并不重叠,甚至存在根本性矛盾。

用户视角:积分的“价值幻觉”与点赞的“社交泡沫”

用户刷积分的直接动机,通常是“兑换奖励”。但多数平台的积分体系存在“价值稀释”问题:比如某外卖平台需累计1万积分(相当于连续30天每日下单)才能兑换一张5元优惠券,而同期用户实际支付金额可能远超5元。这种“积分获取成本远高于兑换价值”的设计,本质上让积分沦为“数字鸡肋”——用户投入大量时间刷签到、做任务,最终却因兑换门槛过高而放弃,积分的“激励效果”自然大打折扣。

更隐蔽的陷阱在于积分的“有效期陷阱”。不少平台设定积分“一年清零”,迫使用户为“不浪费”而被动消费,反而违背了积分体系“鼓励忠诚度”的初衷。有用户反映,某电商APP积分即将过期时,平台突然推出“积分+现金”兑换高溢价商品的活动,看似给了用户“变现机会”,实则是利用“沉没成本”刺激非理性消费。此时的积分,不再是奖励,而是平台促活的“数字枷锁”。

点赞的“有效性”则更依赖社交场景的真实性。在熟人社交平台(如微信朋友圈),点赞本质是情感认同的符号,但“互赞群”“刷赞软件”的泛滥,让点赞失去了“关注”的意义——当一条朋友圈的50个点赞中有30个来自陌生“赞友”,这种“数字点赞”不仅无法提升用户的社交满足感,反而可能因“虚假繁荣”引发自我怀疑:“我的内容真的值得被认可吗?”

而在内容平台,点赞与流量曝光的强绑定,催生了“为点赞而创作”的畸形生态。某短视频博主坦言,为了获得更多点赞,她刻意模仿爆款选题,甚至发布低质内容,“因为算法喜欢‘点赞率高’的视频,而不是‘优质’的视频”。这种“点赞导向”的创作,短期内可能提升数据指标,但长期会消耗创作者的原创热情,最终导致平台内容同质化严重——用户刷到的永远是“爆款复刻”,真正有价值的信息反而被淹没。

平台视角:数据的“虚假繁荣”与信任的“慢性透支”

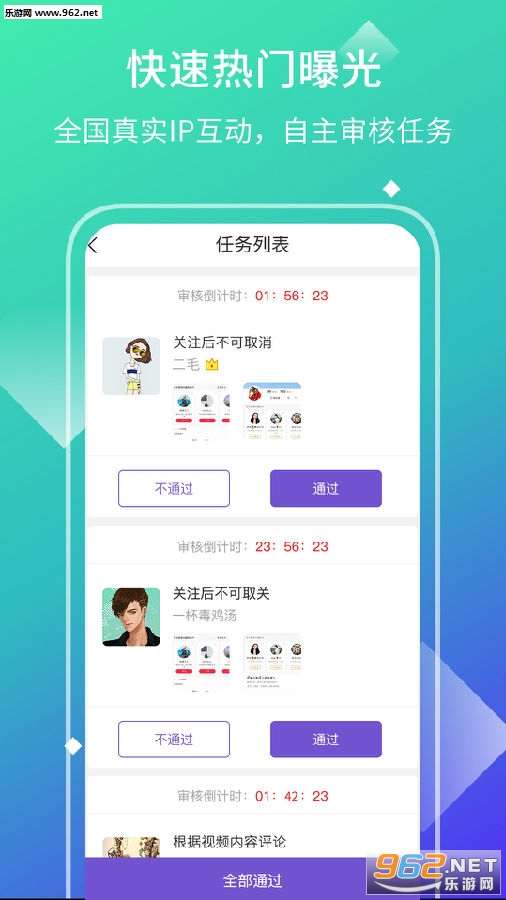

平台热衷于设计积分和点赞机制,核心目标其实是“用户粘性”与“数据指标”。积分通过“任务体系”延长用户停留时间,点赞则通过“互动反馈”提升用户参与度,这些数据在资本市场上是“用户活跃度”的证明,在商业合作中是“平台影响力”的背书。但当平台默许甚至引导“刷积分、刷点赞”时,数据真实性便开始崩塌。

某招聘平台内部人士透露,其APP的“简历点赞数”曾被用于评估用户“受欢迎程度”,但部分用户通过第三方软件刷赞,使“点赞数”与实际求职热度严重脱节。“后来我们不得不取消这个指标,因为HR发现,高赞简历的面试转化率并不比普通简历高。”这种“数据无效”不仅误导平台决策,更会让商家对平台生态失去信任——当“点赞量”无法代表真实消费意愿,广告投放的ROI(投资回报率)自然无从谈起。

更严重的是,刷行为正在透支用户对平台的信任。某社交APP曾推出“点赞领会员”活动,用户需累计获得1000个点赞才能兑换月度会员,但活动规则中未说明“点赞是否需为真实互动”。大量用户通过“互赞群”完成任务后发现,平台将“异常点赞”计入统计,导致兑换失败。事件曝光后,APP评分从4.2分暴跌至2.8分,用户评论中充斥“虚假宣传”“浪费时间”的质疑。此时的“点赞”不再是连接用户与平台的纽带,而是破坏信任的“导火索”。

商业视角:流量的“短期狂欢”与转化的“长期失血”

对商家而言,刷点赞、刷积分的“有效性”最终要落到“商业转化”上。在电商平台,“店铺点赞数”常被置于商品详情页显眼位置,商家认为高点赞能提升消费者信任感。但实际调研显示,68%的消费者表示“不会仅凭点赞数购买商品”,反而会关注“评价真实性”“销量稳定性”等指标。某美妆商家曾花5000元刷赞,使店铺点赞数从200升至2000,但实际转化率仅提升0.3%,投入产出比远低于“精准广告投放”。

直播带货领域,“直播间点赞数”更是被包装成“人气指标”,但业内人士透露,部分头部主播的点赞数“注水率”高达70%——通过机器人软件刷赞,营造“万人围观”的假象,吸引观众停留。然而,当观众发现“高点赞直播间”的互动率(评论、送礼)远低于点赞数时,会产生“被欺骗感”,不仅不会下单,还会主动取关。这种“用点赞换流量”的模式,本质是“杀鸡取卵”:短期数据好看,却因用户信任崩塌而失去长期商业价值。

真正的“有效”:回归真实互动的价值

那么,刷APP积分和点赞是否毫无意义?也不尽然。在特定场景下,积分和点赞的“有效”取决于其是否建立在“真实价值”基础上。比如某知识付费平台将积分与“课程兑换”绑定,用户通过优质笔记、深度评论获得积分,积分可直接兑换名师课程——此时的积分,是对用户“知识贡献”的量化认可,用户主动刷积分的过程,本质是“深度参与平台生态”的过程,平台获得了优质内容,用户获得了实际价值,双方实现了真实共赢。

点赞的“有效性”同样依赖场景的真实性。在小众兴趣社区(如摄影、手工爱好者平台),用户的点赞往往是对作品细节的认可,这种“精准点赞”不仅能帮助创作者获得同行的反馈,还能让平台算法更精准地推荐内容,形成“优质内容-真实点赞-更多曝光”的正向循环。此时的点赞,不再是冰冷的数字,而是连接创作者与受众的“情感桥梁”。

结语:打破“刷”的迷思,重建价值连接

刷APP积分和点赞的“有效性”之争,本质是“数字符号”与“真实价值”的博弈。当积分沦为平台促活的“数字陷阱”,点赞变成数据造假的“工具人”,所谓的“有效”不过是镜花水月。真正的“有效”,从来不是靠“刷”出来的数字堆砌,而是用户与平台、创作者与受众之间基于真实需求的“价值连接”。

对用户而言,与其花时间刷虚无的积分和点赞,不如关注那些能带来实际权益的平台——比如积分兑换门槛低、奖励透明的APP;对平台而言,与其沉迷于数据造假,不如优化积分体系和互动机制,让积分成为“用户忠诚度”的镜子,点赞成为“内容质量”的标尺;对商家而言,与其花钱刷虚假流量,不如把精力放在产品和服务上,让真实的用户口碑成为最好的“点赞”。

毕竟,在数字时代,最稀缺的不是积分和点赞的数量,而是用户的信任与时间的价值。打破“刷”的迷思,回归真实互动的本质,才是让APP生态健康发展的唯一路径。