刷QQ名片赞会产生什么影响吗?这个问题看似简单,实则涉及社交行为逻辑、心理需求与平台生态的多重维度。在数字社交日益渗透日常生活的今天,QQ名片作为腾讯生态中重要的社交身份载体,其“赞”的数量早已超越简单的数字符号,成为衡量社交活跃度、人际关系质量乃至个人价值的隐性标尺。而“刷赞”这一行为,正是对这种标尺的刻意重塑,其影响远不止表面数据的变化,更在悄然改变着社交互动的本质、用户的心理状态以及平台的健康生态。

首先,刷赞行为直接导致了社交价值的异化与失真。QQ名片赞的核心价值本应源于真实社交互动中的情感共鸣——朋友对动态的认可、对观点的赞同,或是基于共同经历的情感连接。这种“真实赞”是社交关系的“润滑剂”,既能强化情感纽带,也能让用户获得即时的社交反馈。然而,刷赞通过技术手段或第三方工具批量生成虚假赞,彻底剥离了互动的真实性。当一张个人主页的赞数从几十跃升至数千,却鲜有真实评论或后续互动时,这些数字便成了“社交泡沫”:看似繁荣,实则空洞。长期来看,这种异化会扭曲用户对社交价值的判断,让部分人沉迷于“数据表演”——为了高赞而发布内容,而非为了真实表达或连接。更严重的是,当虚假赞成为常态,真实互动反而可能被视为“异类”,社交场域逐渐演变为“数字军备竞赛”,背离了社交平台“连接人与人”的初衷。

其次,刷赞加剧了用户的“数字焦虑”与心理依赖,形成恶性循环。在社交心理学中,“被认可”是人类的基本心理需求,QQ名片赞的即时反馈机制恰好满足了这一需求,但也容易催生对“赞数”的过度关注。当用户发现通过刷赞可以快速提升数字表现时,便会逐渐将自我价值与虚拟点赞数绑定,形成“不刷赞就焦虑”的心理状态。比如,部分用户会频繁查看名片赞数,一旦增长缓慢就感到失落;甚至有人将赞数多少与“受欢迎程度”“社交能力”直接划等号,一旦数据不如预期,便产生自我怀疑。这种心理依赖会进一步驱动更频繁的刷赞行为,形成“焦虑-刷赞-短暂满足-更焦虑”的恶性循环。更值得警惕的是,青少年群体正处于自我认同形成的关键期,过度依赖虚拟点赞数建立自信,可能导致其忽视现实生活中的真实人际关系,甚至出现社交退缩、自我价值感低落等心理问题。

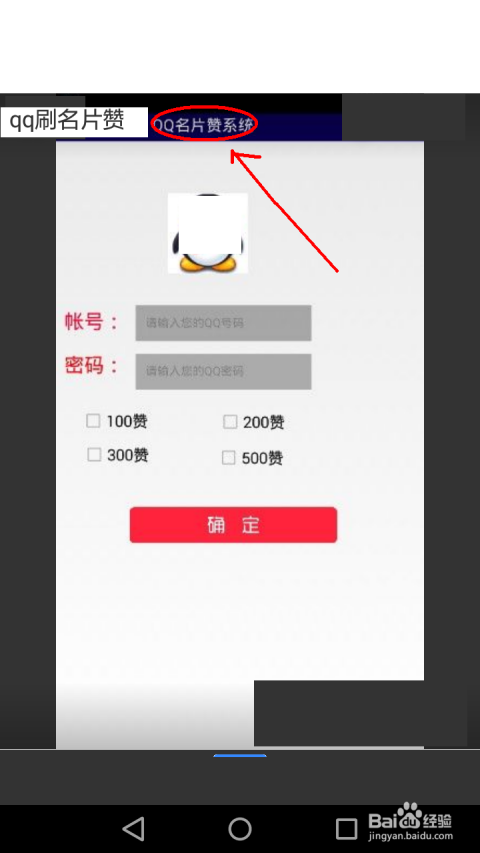

从平台生态角度看,刷赞行为破坏了数据真实性,冲击社交算法的公平性。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其推荐系统、社交匹配等功能高度依赖用户行为数据的真实性。例如,系统会根据用户获得的赞数、评论类型等数据,判断内容的受欢迎程度,进而推荐给更多潜在好友。当大量虚假赞混入数据池,算法的判断便会出现偏差:低质量内容可能因刷赞获得高曝光,优质内容反而被淹没;系统可能错误识别用户兴趣,导致推荐内容与实际需求脱节。这种数据失真不仅降低了用户体验,还可能催生“流量造假”产业链——第三方刷赞工具通过批量注册虚拟账号、利用接口漏洞等方式为用户提供服务,这些行为不仅违反平台规则,还可能带来账号安全风险(如密码泄露、被封禁)。更长远来看,如果刷赞现象泛滥,平台生态将逐渐失去“真实”这一核心基石,用户对平台的信任度也会随之下降,最终损害整个社交生态的健康。

此外,刷赞行为还潜藏着不容忽视的法律与道德风险。虽然个人刷赞行为看似“无伤大雅”,但背后往往涉及灰色产业链:部分刷赞工具会恶意收集用户个人信息(如QQ账号密码、好友列表等),甚至用于诈骗、垃圾信息发送等非法活动。用户在使用这些工具时,可能不知不觉中成为数据泄露的受害者,或因违反平台协议面临账号封禁的处罚。从道德层面看,刷赞本质上是一种“数据欺骗”,它破坏了社交场域的公平原则——当一些人通过虚假手段获得“高赞”,对那些通过真实互动积累社交资本的用户而言,显然是不公平的。这种“劣币驱逐良币”的现象,若长期放任,会侵蚀社交平台的诚信基础,让“真诚”二字在数字社交中变得愈发稀缺。

那么,面对刷赞带来的多重影响,用户与平台应如何应对? 对用户而言,理性看待QQ名片赞的功能至关重要。赞数只是社交互动的副产品,而非衡量人际关系的唯一标准。与其沉迷于虚假数据的堆砌,不如将精力放在真实社交关系的维护上:主动与朋友互动,分享有价值的动态,在现实生活中建立情感连接。对平台而言,技术监管与价值引导缺一不可。一方面,需通过算法升级、行为识别等技术手段,精准打击刷赞工具与虚假账号,净化数据环境;另一方面,应通过产品设计优化(如减少对赞数的过度强调、增加真实互动场景),引导用户回归社交本质,让“连接”而非“数据”成为平台的核心价值。

归根结底,刷QQ名片赞的影响远不止于数字的增减,它折射出数字时代社交行为的异化与心理需求的失衡。在追求“社交繁荣”的同时,我们更需警惕虚假数据对真实关系的侵蚀,唯有坚守真诚、尊重本质,社交平台才能真正成为温暖人心的“数字家园”。