刷QQ名片赞的行为,在数字社交早已不是新鲜事。当指尖轻点屏幕,几秒钟就能让名片上的赞数从两位数跃升至四位数,这种看似微小的操作,实则折射出当代人在虚拟社交中的复杂心理与行为逻辑。刷QQ名片赞的本质,是数字时代社交价值符号的异化与重构,其影响远不止于点赞数量的增减,更延伸至个体心理体验、社交生态信任体系,乃至平台规则设计的深层博弈。

从个体层面看,刷QQ名片赞首先冲击的是用户的自我认知与社交满足感。QQ名片作为个人在虚拟空间中的“数字门面”,赞数直观承载着社交认可度——这种认可度本应源于真实的互动与情感连接,却在刷赞行为中被量化为可交易的数字。当用户通过第三方工具或人工互赞快速积累赞数,短期内确实能获得“我很受欢迎”的即时满足感,但这种满足感如同建立在沙地上的城堡,缺乏真实互动的支撑。心理学中的“多巴胺反馈机制”解释了这一现象:虚拟点赞带来的短暂愉悦会刺激大脑分泌多巴胺,形成“刷赞-满足-渴望更多赞”的循环。长期依赖这种虚假满足,反而会降低用户对真实社交的敏感度——当现实中的情感付出无法换来虚拟世界的高赞回报时,个体容易产生社交焦虑,甚至陷入“现实社交无能”的困境。更值得警惕的是,部分青少年将QQ名片赞数视为“社交资本”,盲目攀比导致价值观扭曲,为了追求高赞不惜花费金钱、时间,甚至泄露个人信息,这种异化的社交追求对心智尚未成熟的群体尤为不利。

在社交生态层面,刷QQ名片赞正在稀释虚拟空间的信任浓度。社交平台的核心价值在于构建基于真实关系的互动网络,而刷赞行为本质是对这种真实性的破坏。当用户发现某人的高赞数源于“刷”而非内容优质或人际吸引,会对平台的社交环境产生怀疑,进而降低对他人互动的信任度。这种信任危机的蔓延,会导致两种极端:一是用户逐渐麻木,对点赞数量失去兴趣,社交互动趋于冷漠;二是用户被迫加入“刷赞大军”,形成“不刷赞就被边缘化”的恶性竞争。更深远的影响在于,虚拟社交中的“点赞通货膨胀”正在消解这一行为本身的意义。早期,一个赞代表着“我看过、我认同、我关注”,如今却可能沦为“刷出来的数据泡沫”。当真实的情感表达与虚假的数据刷量混杂在一起,社交平台逐渐失去作为情感连接桥梁的功能,反而异化为数字竞技场,用户在其中追逐的不是情感共鸣,而是冰冷的数字排名。

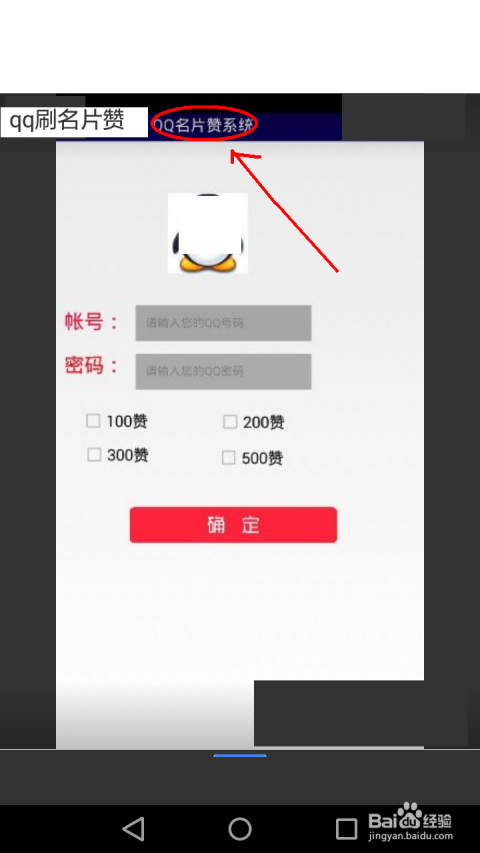

从平台与产业视角看,刷QQ名片赞催生了灰色产业链,也倒逼平台规则持续升级。需求催生供给,随着刷赞行为的普及,市场上逐渐形成成熟的“刷赞服务”产业链:从个人互助群组到专业刷赞平台,提供“按量计费”“24小时极速到账”“真实账号模拟点赞”等多样化服务,价格从几元到上百元不等。这些服务背后,往往伴随着账号安全风险——部分平台要求用户提供QQ账号密码,极易导致个人信息泄露甚至账号被盗。面对这一乱象,腾讯作为平台方不得不持续加强技术对抗,通过AI识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一IP多账号操作等)、限制非自然流量增长、对违规账号进行警告或封禁等措施。然而,道高一尺魔高一丈,刷赞技术也在不断迭代,从早期的“机器人刷赞”发展到如今利用“真人兼职”模拟真实用户行为,平台的识别难度持续增加。这种“猫鼠游戏”不仅增加了平台运营成本,也让普通用户陷入两难:遵守规则可能社交互动“吃亏”,尝试刷赞又面临账号风险,最终损害的是整个平台的健康生态。

值得注意的是,刷QQ名片赞的影响并非全然负面,它也在某种程度上折射出用户对社交认可的合理需求,以及平台规则优化的方向。从积极层面看,部分用户刷赞的初衷并非虚荣,而是希望突破“社交冷启动”困境——例如新注册用户、职场新人或创业者,通过提升名片赞数获得初步的社交信任,进而建立真实的人际连接。这种“以假乱真”的社交策略,本质上是对平台“以数据论英雄”规则的被动适应。从平台发展角度看,刷赞行为的泛滥倒逼平台重新审视社交评价体系:单纯的点赞数量无法反映真实的社交价值,未来或许会引入更多元的互动指标(如评论深度、转发频率、好友亲密度等),引导用户从“追求数量”转向“追求质量”。事实上,已有部分年轻用户开始自发抵制刷赞,他们更在意“有意义”的互动——比如一条真诚的评论、一次深入的私聊,这种“反刷赞”的觉醒,或许会成为虚拟社交回归真实的契机。

归根结底,刷QQ名片赞的影响是数字社交时代的一面镜子,照见了人性对认可的渴望,也暴露了虚拟空间中的价值异化。对个体而言,真正的社交魅力从不取决于赞数的多寡,而是源于真实的人格魅力与情感连接;对平台而言,构建健康、可信的社交环境,比单纯追求用户活跃度更为重要;对社会而言,引导数字时代的青年树立理性的社交观念,让虚拟社交服务于现实生活而非取而代之,才是应对刷赞文化泛滥的根本之道。当我们在QQ名片上看到一个高赞数时,或许可以多问一句:这些赞里,有多少是真实的认可,又有多少是数据泡沫的幻影?答案,就藏在每一个用户的选择里。