刷QQ名片赞会被官方封号吗?这是许多QQ用户在追求社交认可时潜藏的疑问。在虚拟社交日益普及的今天,QQ名片作为个人形象的“数字名片”,其点赞数量被不少人视为社交价值的直观体现。然而,这种对“点赞数据”的过度追求,是否会让用户触碰平台红线,面临账号封禁的风险?事实上,刷QQ名片赞属于腾讯用户协议明确禁止的违规行为,官方通过技术手段与规则约束,对这类操作保持着严格监管,封号并非危言耸听,而是有明确规则依据的现实风险。

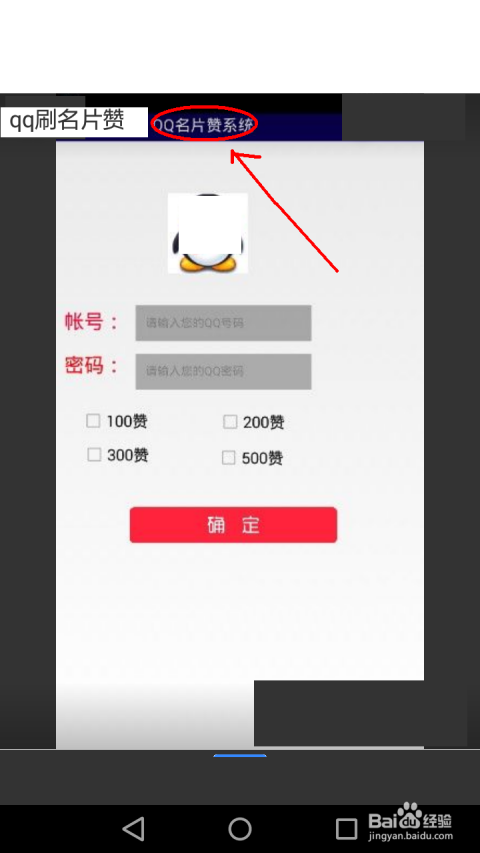

要理解刷赞为何会触发封号,首先需明确QQ名片赞的“社交价值”与“数据属性”。QQ名片赞不仅是朋友间互动的简单符号,更在某种程度上承载着用户的社交认同感——高点赞量可能被视为人缘好、内容受欢迎的证明。这种需求催生了“刷赞产业链”:从人工点击到第三方软件自动化刷赞,各类服务声称能“快速涨赞”“安全无风险”。但用户往往忽略了,这些操作本质是对平台数据生态的破坏。腾讯作为平台方,其核心目标是维护真实、健康的社交环境,而虚假数据会干扰用户对社交价值的真实判断,破坏平台信任机制,因此必然将“刷赞”列为重点打击对象。

从技术层面看,官方封号的逻辑并非“一刀切”,而是基于多维度的数据异常检测。腾讯的风控系统会通过算法识别“非正常点赞行为”,例如:短时间内集中大量点赞(如几分钟内赞数从0飙升至数百)、同一设备/IP频繁切换不同账号进行点赞、使用第三方工具的自动化操作痕迹(如固定时间间隔、固定点赞路径)、或来自异常地理位置的集中点赞(如短时间内来自不同城市的同一账号点赞)。这些行为模式与真实用户互动的“随机性”“分散性”存在显著差异,风控系统一旦捕捉到异常,会触发账号审核机制。根据违规情节轻重,处罚措施包括但不限于:临时限制点赞功能、警告提醒、冻结部分社交权限,甚至永久封禁账号。尤其对于多次违规或使用外挂软件的用户,封号概率极高——毕竟,平台对“自动化工具破坏数据真实性”的容忍度极低。

用户对“刷赞风险”的认知误区,往往源于对平台规则的轻视或侥幸心理。有人认为“只刷少量赞不会被发现”,但即便少量违规,只要被系统标记,也会留下“违规记录”,累积多次后仍可能面临封号;有人依赖“小号刷赞”或“找朋友互赞”,认为这是“真实互动”,但平台算法能识别出账号间的关联性(如设备共享、登录IP一致、互动模式高度雷同),一旦被判定为“虚假互赞”,同样会触发处罚;还有人迷信“第三方工具的‘防封技术’”,但这类工具通常通过模拟人工操作或绕过检测机制来规避风控,而腾讯的风控系统持续迭代,对新型作弊手段的识别能力不断提升,所谓“防封”只是短期侥幸,长期使用风险极高。事实上,腾讯《QQ软件许可及服务协议》中早已明确:“用户不得通过任何手段(包括但不限于外挂、插件、第三方工具等)干扰平台正常运行、破坏数据公平性”,刷赞行为直接违反此条款,为封号提供了充分依据。

从平台治理趋势看,对“虚拟社交数据造假”的打击力度正持续升级。近年来,腾讯不仅优化了QQ的风控算法,还将其与微信、腾讯视频等产品的数据体系打通,形成跨平台账号信用体系。这意味着,在QQ的违规记录可能影响其他腾讯产品的权益(如微信支付功能、游戏账号安全等)。同时,随着用户对“真实社交”的需求增长,平台也在强化“互动质量”而非“数量”的导向——例如,QQ名片新增的“优质动态推荐”功能,更倾向于展示真实互动多、内容质量高的用户,而非单纯依赖点赞数的账号。这种趋势下,刷赞行为的“性价比”越来越低:不仅面临封号风险,还可能因虚假数据导致优质内容被淹没,反而削弱真实的社交影响力。

那么,用户应如何平衡“社交展示需求”与“平台规则”?核心在于回归“真实互动”的本质。与其追求虚假的点赞数字,不如通过日常的真诚社交积累认可:在QQ空间发布有价值的动态(如生活分享、观点输出、兴趣交流),主动与朋友进行评论、点赞等双向互动,参与群聊话题讨论,这些行为不仅能自然提升名片赞数,更能构建真实的社交关系网络。对于有“形象展示”需求的用户,腾讯也提供了合规的优化路径:例如,设置个性化的名片背景、更新动态封面、完善个人简介等,这些方式既能提升名片吸引力,又不会触碰平台红线。

刷QQ名片赞的“捷径”看似诱人,实则暗藏风险。在平台治理日益严格的今天,任何试图通过破坏数据公平性获取社交认可的行为,最终都可能付出账号被封的代价。真正的社交价值,从来不是数字堆砌的虚假繁荣,而是每一次真诚互动中建立的真实连接——这既是平台规则的要求,也是健康社交生态的必然选择。当用户放下对“点赞数量”的执念,转向对“互动质量”的追求时,不仅规避了违规风险,更能让QQ名片成为个人社交魅力的真实写照,而非一触即破的数字泡沫。