2017年的QQ空间,名信片功能一度成为年轻用户的社交新宠。一张精心设计的动态名信片,配上配文和音乐,能收获上百点赞——这不仅是数字的游戏,更成了社交地位的象征。随之而来的“2017年QQ名信片刷赞方法”教程在网络上疯传,从人工互赞到第三方工具,从“点赞军团”到“刷赞平台”,用户前仆后继地尝试,却很少有人追问:这些方法真的有效吗?

要回答这个问题,首先得理解2017年QQ名信片的社交属性。彼时QQ空间仍是年轻用户的核心社交场,点赞数是衡量内容热度的重要指标,甚至被戏称为“社交货币”。名信片凭借其视觉化、动态化的表达形式,更容易引发互动。一张高赞名信片,不仅能满足用户的虚荣心,还能在好友列表中“脱颖而出”,成为话题焦点。这种需求催生了庞大的“刷赞产业链”,各种“2017年QQ名信片刷赞技巧”应运而生,有的承诺“10分钟100赞”,有的号称“真实用户点赞,永不掉赞”。

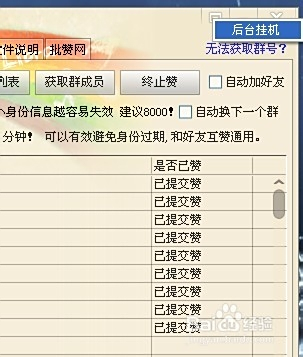

那么,这些“刷赞方法”究竟是什么原理?常见的无非三类:一是人工互赞,通过QQ群、贴吧等渠道集结用户,互相给对方的名信片点赞;二是脚本刷赞,利用编程脚本模拟用户点击,短时间内集中产生点赞数据;三是平台刷赞,用户付费给第三方平台,由平台控制的“僵尸号”或“水军”完成点赞。这些方法看似简单高效,却隐藏着巨大的风险与局限性。

刷赞的“有效”不过是昙花一现的数字泡沫。从短期看,部分方法确实能快速提升点赞数,尤其是脚本刷赞和平台刷赞,能在几分钟内将点赞数从个位数飙升至三位数。但这种“有效”建立在平台监管漏洞之上,且极不稳定。2017年QQ已逐步升级反作弊系统,对异常点赞行为(如同一IP短时间内大量点赞、非活跃账号集中点赞)有较强的识别能力。一旦被检测到,轻则点赞数被清零,重则账号被限流甚至封禁。更关键的是,这些虚假点赞无法带来真实的社交互动——点赞者从未真正看过你的内容,更别说评论、转发,这样的数据除了满足一时的虚荣,毫无价值。

更深层次的问题在于,刷赞行为本质上是对社交信任的破坏。QQ空间的社交关系基于真实的人际连接,而虚假点赞让这种连接变得廉价。当你发现好友的名信片点赞数虚高,却看不到任何熟悉的面孔时,对平台的信任度会大打折扣。这种信任危机最终损害的是整个社交生态的健康,这也是平台严厉打击刷赞行为的根本原因。

用户的“刷赞需求”背后,折射出的是社交焦虑与从众心理。在2017年的QQ社交环境中,高赞似乎等同于高人气、高价值,这种观念让许多用户陷入“点赞竞赛”的怪圈。为了不被“比下去”,他们不惜寻找“2017年QQ名信片刷赞方法”,甚至花费金钱购买虚假数据。但这种焦虑恰恰被刷赞产业链利用,形成“越焦虑越刷赞,越刷赞越焦虑”的恶性循环。事实上,真正的社交认同从来不是靠数字堆砌的,一张用心制作的名信片,哪怕只有几个好友的真诚点赞,也比刷来的几百个虚假数据更有意义。

从平台发展的角度看,刷赞行为与QQ的社交战略背道而驰。2017年前后,QQ正努力从“工具化”社交向“内容化”社交转型,鼓励用户创作优质内容,构建真实、健康的社交关系。刷赞这种“数据造假”行为,不仅违背了平台价值观,也劣币驱逐良币——当用户发现优质内容被刷赞内容淹没时,创作积极性会受挫,最终导致平台内容生态恶化。因此,QQ在2017年加大了对刷赞行为的打击力度,通过算法升级、用户举报机制等手段,让刷赞的成本越来越高,难度越来越大。

回望“2017年QQ名信片刷赞方法”的热潮,与其说是一种技术现象,不如说是特定社交生态下的心理折射。在信息爆炸的时代,人们渴望被看见、被认可,却往往忽略了社交的本质是真诚互动。刷赞或许能带来短暂的数字满足,但失去的却是真实的人际连接和内心的平静。当“2017年QQ名信片刷赞方法”的热潮退去,留下的不仅是被清理的虚假数据,更是对社交本质的反思:点赞从来不是数字的竞赛,而是心意的传递。与其在技术的灰色地带寻找捷径,不如用心经营每一次真实的互动——毕竟,能被记住的,从来不是那张被刷爆赞的名信片,而是名信片背后那个鲜活的你。