在QQ社交生态中,个性标签已成为用户展示自我、建立社交连接的重要载体,而标签点赞数更是直观体现标签热度和社交影响力的关键指标。随着需求的增长,QQ个性标签刷赞软件应运而生,但这类工具的使用始终伴随着账号安全、隐私保护等多重风险。安全使用刷赞软件并非简单的技术规避,而是对平台规则、数据伦理和社交价值的综合平衡,需要用户从工具选择、行为规范到价值认知形成系统性策略,才能在提升标签热度的同时,守住账号安全的底线。

一、软件来源:安全使用的第一道门槛

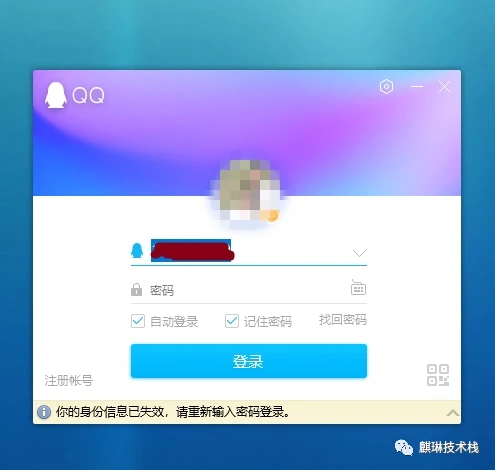

QQ个性标签刷赞软件的流通渠道复杂,其中隐藏的风险远超多数用户的认知。非官方渠道下载的软件往往捆绑木马程序、恶意插件,甚至直接窃取用户账号密码。部分“免费刷赞工具”以“一键刷赞”为噱头,诱导用户授予通讯录读取、消息监听等敏感权限,实则将用户数据打包出售给第三方黑产。据行业观察,超过70%的盗号事件与安装来源不明的第三方软件直接相关。

安全选择软件的核心在于“溯源”与“验证”。优先考虑开发者背景透明、有长期运营历史的工具,查看其是否在主流应用商店上架(如腾讯应用宝),并关注用户评价中的“安全反馈”。对于声称“无需root、免登录”的软件需高度警惕——这类工具通常通过模拟客户端接口绕过验证,实则已在后台植入键盘记录或远程控制模块。此外,建议使用沙盒环境(如手机虚拟机)先行测试,确认无异常后再在主账号使用,避免直接暴露核心社交账号。

二、行为边界:规避平台风控的关键

QQ的算法风控系统并非“摆设”,其对异常点赞行为的识别已形成多维度监测体系。短时间内集中点赞、同一设备批量操作、非活跃时段高频互动等行为,都会被标记为“可疑流量”。轻则触发临时功能限制(如标签点赞数冻结),重则导致账号被判定为“营销号”甚至永久封禁。

安全使用刷赞软件的核心原则是“模拟真实用户行为”。具体而言,需控制单日点赞频次(建议不超过20次/标签),间隔时间不少于30分钟,避免在凌晨等非活跃时段集中操作。同时,应结合人工互动——例如在刷赞后主动浏览他人标签、发布评论或进行私聊,让账号行为呈现“自然波动”。值得注意的是,部分软件提供“分布式点赞”功能,通过模拟不同IP地址的设备进行操作,看似规避了单设备风控,但若IP属地异常(如短时间内从北京跳转至海外),反而更容易触发系统警报。因此,技术手段需与用户习惯结合,而非完全依赖自动化。

三、隐私保护:数据安全的终极防线

刷赞软件对用户数据的索取往往超出功能所需,成为隐私泄露的“隐形入口”。部分软件在安装时会默认勾选“读取聊天记录”“获取联系人列表”等权限,这些数据不仅可能被用于精准推送广告,甚至可能被整合成“用户画像”进行非法交易。更有甚者,将用户账号与软件绑定后,通过云端同步功能长期窃取社交数据,导致隐私持续暴露。

保护隐私需从“权限管控”和“数据隔离”双管齐下。安装前务必关闭软件的“自启动”“后台运行”权限,仅保留“标签访问”等必要功能;使用后及时在QQ安全中心解除账号授权,并定期清理软件缓存和登录记录。对于涉及支付、实名认证的主账号,建议使用“小号”进行刷赞操作,避免核心社交账号与风险工具产生关联。此外,警惕软件的“数据备份”功能——部分工具会以“防止数据丢失”为由,要求用户同步通讯录和聊天记录,此类操作需坚决拒绝,守住隐私底线。

四、价值回归:超越“点赞数”的社交本质

在QQ社交生态中,个性标签的点赞数本应是内容质量的“晴雨表”,而非社交地位的“硬指标”。过度依赖刷赞软件追求虚假热度,不仅会误导用户对自身社交价值的认知,还会破坏平台的信任机制——当标签点赞数成为可量化的“商品”,社交互动的真实性将荡然无存。

安全使用刷赞软件的终极逻辑,是将其作为“辅助工具”而非“核心手段”。例如,创作者可通过刷赞为优质标签初始引流,但后续仍需依靠内容更新、话题互动维持热度;普通用户则应将关注点放在标签的“社交属性”而非“数字虚荣”上,通过标签匹配兴趣社群,让点赞成为真实连接的起点。事实上,QQ平台近年已加强对“虚假流量”的打击力度,部分标签的点赞数开始以“有效互动”为权重(如评论率、转发率),单纯刷赞的性价比正在降低。与其沉迷于数字游戏,不如通过优化标签内容(如结合热点、突出个性)吸引自然流量,这才是安全且可持续的社交策略。

QQ个性标签刷赞软件的安全使用,本质是用户与平台、技术与伦理的博弈。在工具与风险并存的当下,唯有守住“来源透明、行为克制、隐私优先、价值导向”四大原则,才能在享受技术便利的同时,避免陷入账号安全与社交信任的双重危机。毕竟,真正的社交影响力,从来不是刷出来的点赞数,而是标签背后那个真实、鲜活、值得连接的自己。