刷QQ名片赞的价格贵不贵呢?这个问题看似简单,实则牵动着无数社交用户的神经,背后是社交需求、成本结构与平台规则的三重博弈。在数字社交时代,QQ名片作为个人形象的“数字门面”,点赞数不仅是对内容的认可,更被许多人视为社交价值的外在体现。然而,当“刷赞”成为快速提升数字形象的捷径,其价格的合理性便成为用户与服务商之间永恒的拉锯战——究竟这串数字的“身价”由何决定?高价背后是价值支撑还是泡沫虚高?

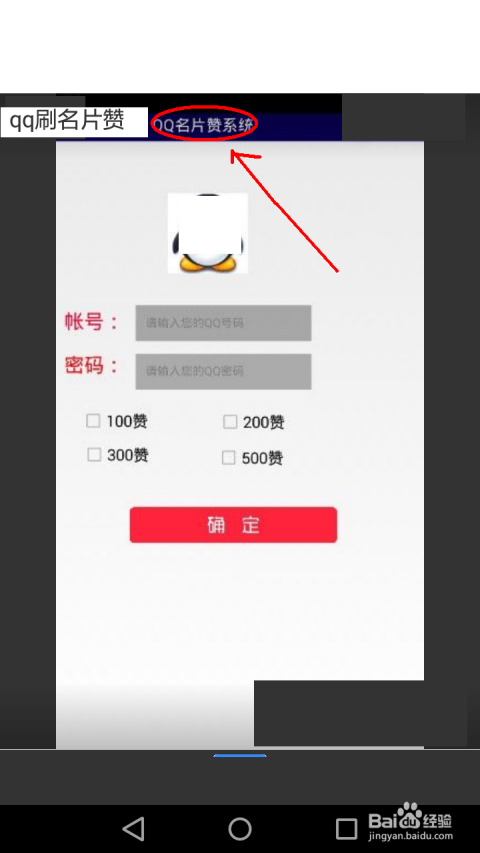

要回答“刷QQ名片赞的价格贵不贵”,首先需剥离“价格”本身,直击其价值锚点。QQ名片的点赞,本质是一种“社交货币”,其价值并非数字本身,而是用户赋予它的“符号意义”:对职场新人而言,高赞数可能意味着更受同事关注;对微商主播来说,点赞数据是吸引流量的“敲门砖”;对普通用户,则是满足“被看见”的心理需求。这种需求催生了刷赞市场,而价格,正是需求与供给碰撞的直接结果。从基础套餐的10元100赞,到高端服务的500元1万赞,价格跨度看似悬殊,实则反映了“服务产品”的分层——机器刷赞的低成本与真人互动的高溢价,共同构成了复杂的价格体系。

深入拆解成本,才能理解“贵”与“不贵”的边界。机器刷赞为何便宜?核心在于技术门槛低:通过模拟客户端请求、批量注册“僵尸号”实现虚假点赞,边际成本几乎为零。这类服务定价往往在每赞0.01-0.05元,10元买到1000赞看似“性价比极高”,但风险也随之而来:平台算法能轻易识别异常点赞,轻则删除数据,重则限制账号功能。此时,“便宜”便成了“昂贵”的前奏——用户为节省几元,可能损失长期积累的社交资产。而真人点赞服务价格则高出一个量级,每赞成本可达0.1-0.5元,甚至更高。其成本不仅包括“点赞员”的劳务报酬,还涉及流量池维护(需确保点赞账号的真实活跃度)、防检测技术开发(模拟真人操作路径,如随机间隔、互动轨迹)以及风险对冲资金(应对平台封号后的赔付)。有从业者透露,一个5000赞的真人套餐,成本可能占售价的60%-70%,这还不包括平台抽成、客服运营等固定支出。从这个角度看,高价真人刷赞并非“漫天要价”,而是对真实人力与合规成本的合理覆盖。

用户视角下,“贵不贵”从来不是绝对数字,而是“需求-价格-风险”的三角平衡。对追求“快速见效”的用户,如急需提升主播榜排名的带货达人,500元1万赞的真人服务可能被视为“投资”——用金钱换时间,换取平台流量的倾斜,此时价格并非首要考量,而是“ROI(投入产出比)”。但对普通学生党,10元100赞的机器刷赞或许是“最优解”,即便知道有风险,也愿意为“面子”赌一把。更值得关注的是“隐性成本”:用户刷赞后,往往需要持续维护“人设”,避免因内容质量与点赞数不匹配而暴露,这种心理负担与时间投入,远超金钱成本。正如一位社交行业观察者所言:“刷赞的价格标签是显性的,但后续的‘数字焦虑’才是隐形的账单——当用户开始为点赞数而活,真正的社交价值早已被透支。”

行业乱象则让“价格贵不贵”的讨论更加复杂。低价竞争下,部分服务商为压缩成本,采用“黑产号”点赞(涉嫌盗用他人信息注册的账号),甚至与木马病毒勾连,窃取用户隐私。这类服务定价可能低至每赞0.005元,却将用户置于巨大的安全风险中。而另一端,部分服务商则利用信息不对称,以“高端真人互动”为噱头,实则用机器号伪装,收取溢价却提供劣质服务。这种“劣币驱逐良币”的现象,让用户在“贵”与“更贵”之间陷入选择困境——高价未必等于高质量,低价则可能“踩坑”。市场亟需建立透明化定价机制与第三方监管,但目前行业仍处于“野蛮生长”阶段,用户只能以“试错成本”换取对价格的认知。

从长远看,刷QQ名片赞的价格体系正面临重构。随着腾讯对社交数据真实性的重视,AI审核已能精准识别异常点赞行为,机器刷赞的生存空间被不断压缩,其低价优势正逐渐消失。同时,Z世代对“真实社交”的诉求崛起,单纯追求点赞数的用户比例下降,更多人开始注重内容质量与深度互动。这意味着,依赖“数字泡沫”的刷赞市场可能萎缩,而提供“真实社交解决方案”的服务(如社群运营、内容策划)将迎来新机遇。对用户而言,“刷QQ名片赞的价格贵不贵”或许终将变成一个伪命题——当社交价值回归本质,数字的堆砌便不再重要,真正的“不贵”,是无需为虚假的点赞支付任何代价。

归根结底,刷QQ名片赞的价格,从来不是孤立的数字游戏,而是社会心态与技术发展的镜像。它折射出人们对“被认可”的渴望,也暴露了数字社交时代的浮躁与焦虑。在评判“贵不贵”之前,或许更该思考:我们真正需要的,是朋友圈里一闪而过的点赞,还是能够沉淀真实关系的社交资本?当用户开始拒绝为虚荣买单,市场的价格自然会回归理性——这,或许才是“刷QQ名片赞价格贵不贵”背后,最值得深思的答案。