刷朋友圈时,你是否注意到总有这样的人:他们频繁浏览你的动态,从你的生活分享到情绪碎片,看得比谁都仔细,却始终吝啬于那个“点赞”的仪式感。这种“刷圈却从不点赞”的行为,早已不是个例,而是数字社交中愈发普遍的“沉默围观”。它像一面镜子,照见了当代人在社交网络中的复杂心理——既渴望连接,又警惕过度暴露;既需要存在感,又抗拒被算法和人情绑架。不点赞,从来不是简单的“手滑”或“忘记”,而是一种深思熟虑的社交选择,一种在虚拟与现实中寻找平衡的生存策略。

点赞的“社交货币”与“不点赞”的反叛

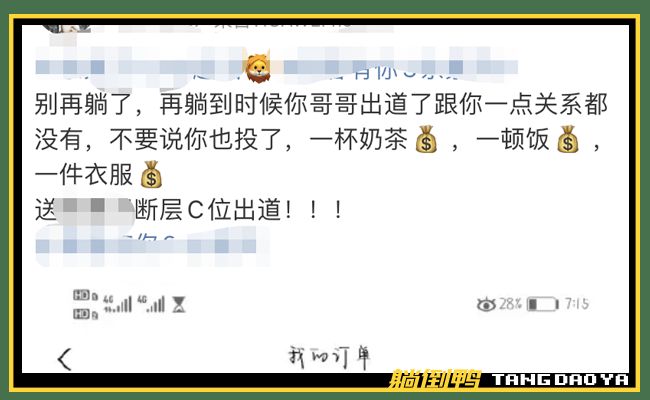

在社交媒体的早期,点赞是稀缺的“社交货币”。一个红心❤️、一个“+1”,不仅是对内容的肯定,更是对发布者情感需求的回应。那时候,点赞率几乎是衡量社交价值的硬指标:一条动态获得多少赞,直接关系到发布者的“被看见”程度,甚至影响自我认同。但随着社交场景的爆炸式增长,点赞逐渐异化——从真诚的互动沦为“义务打卡”。朋友结婚要点赞、孩子满月要点赞、工作升职要点赞,甚至转发“求点赞”的链接成了日常社交的“潜规则”。

这种“点赞通胀”让一部分人开始反思:当点赞失去了温度,沦为社交场上的“硬通货”,我们是否还需要用这个符号来维系关系?“不点赞”本质上是对这种异化的反叛。它像一句无声的宣言:“我不愿用廉价的符号代替真实的情感表达。”就像现实中,你不会对同事的晋升鼓掌,却未必会送上一束花;你看到朋友的旅行照片觉得风景很美,却不一定非要在评论里说“羡慕”。社交的本质是“质量”而非“数量”,不点赞,恰恰是在拒绝用点赞的“数量”来掩盖情感的“空洞”。

隐私保护与数字边界:不点赞是“无声的围栏”

数字时代,个人隐私的边界正变得前所未有的模糊。朋友圈的“分组可见”“三天可见”等功能,本质上是用户在为自己筑起“数字围栏”,试图在公开与私密之间找到平衡。而“不点赞”,则是这道围栏的延伸——它是一种更隐蔽、更彻底的隐私保护。

想象一个场景:你发布了情绪低落的动态,A点赞了,B评论了安慰的话,C什么都没做。但事实上,C可能是看得最仔细的人——他读懂了你文字背后的疲惫,却选择用“沉默”来避免让你感到“被关注”的压力。这种“不点赞”的围观,是一种“体贴的边界感”:既不让你觉得自己的情绪被忽视,也不通过点赞暴露自己的关注路径。相比之下,随意点赞反而可能“越界”——比如你对同事的抱怨动态点赞,可能会让其他人觉得你们关系“不一般”;你对前任的动态点赞,可能引发不必要的误会。

数字社交中的“边界感”,从来不是“屏蔽”或“删除”,而是“不越界”的克制。不点赞,正是这种克制的体现:它让用户在“被看见”和“被尊重”之间找到了最佳平衡点。

信息过载时代的“认知节能”:不点赞是理性选择

我们每天刷到的朋友圈动态,有多少是真正需要互动的?早餐、打卡、转发链接、碎片化吐槽……大量信息在“刷圈”的瞬间涌入大脑,而点赞,本质上是对这些信息的“快速反馈”。但当信息量超过大脑的处理能力时,“不点赞”就成了最理性的“认知节能”策略。

心理学中的“决策疲劳”理论指出,人的精力是有限的,每一次选择(包括是否点赞)都会消耗认知资源。在信息过载的社交场景中,用户会下意识地简化决策流程:对“高价值信息”(如朋友的重要人生节点)进行深度互动(评论、私聊),对“低价值信息”(如日常琐事)选择“沉默围观”。这种“选择性互动”,本质上是对认知资源的合理分配。

比如,你看到朋友转发的行业干货,可能因为内容专业而点赞;看到同事晒的猫,可能因为关系一般而划走;看到家人分享的日常,可能因为太熟悉而觉得“无需点赞”。不点赞,不是冷漠,而是把有限的社交精力,留给真正值得投入的人和事。

人际关系的亲疏远近:不点赞背后的“情感逻辑”

社交网络上的互动,从来都不是“非黑即白”的。点赞、评论、私聊、转发,每一种互动方式都对应着不同的情感亲密度。而“不点赞”,往往出现在那些“介于亲密与疏远之间”的关系中——我们熟悉彼此,却尚未达到“无话不谈”的程度;我们关心对方,却不想用点赞来“定义关系”。

比如,大学同学毕业后各奔东西,你偶尔会刷到他的动态,知道他换了工作、买了房子,但你们已经很久没联系了。这时候,“点赞”反而显得刻意——仿佛在说“我记得你,但我们不熟”。而“不点赞”的沉默围观,则是一种“默契的疏离”:我知道你过得很好,也为你开心,但我们不必通过点赞来维持“弱关系”。

这种“情感逻辑”在职场社交中尤为明显。你对领导的动态,可能因为“职场礼仪”而点赞;但对同事的动态,可能因为“不想显得殷勤”而选择沉默。社交网络上的“不点赞”,本质上是对“关系距离”的精准把控——它让用户在“亲近”与“保持距离”之间,找到了最舒适的社交尺度。

算法时代的“反操控”:不点赞是用户的“无声抵抗”

近年来,社交平台的算法推荐越来越依赖用户的互动数据:点赞、评论、转发、停留时间……每一个行为都在训练算法“懂你”。算法会根据你的点赞记录,不断推送你感兴趣的内容,甚至将你“标签化”——喜欢美食的、关注母婴的、热衷职场干货的……这种“算法茧房”,让用户逐渐失去信息获取的自主性。

而“不点赞”,成了用户对抗算法操控的“无声武器”。当用户拒绝用点赞数据喂养算法,算法就难以精准“画像”,推送的内容就会更多元、更随机。这种“不确定性”,恰恰打破了茧房的束缚,让用户在刷圈时能接触到更多元的信息。

比如,你平时喜欢点赞美妆内容,算法会不断推送美妆博主;但你偶尔也会刷到历史类动态,却不点赞。久而久之,算法会意识到你对历史内容也有潜在兴趣,开始推送相关的纪录片、文章……不点赞,不是“拒绝互动”,而是“拒绝被算法定义”——它让用户重新夺回了信息选择的主动权。

结语:理解“不点赞”,理解数字社交的复杂性

“刷圈却从不点赞”,这个看似简单的行为,背后藏着当代人对社交、隐私、情感和自主权的多重思考。它不是社交冷漠,而是对“无效互动”的拒绝;不是数字疏离,而是对“真实连接”的渴望;不是算法的失败,而是用户用理性对抗异化的智慧。

在虚拟与现实交织的今天,我们需要理解:社交网络上的“不点赞”,和现实生活中的“不说话”一样,都有其复杂的情感逻辑。与其纠结于“为什么他不点赞”,不如学会尊重这种“沉默的围观”——它或许比一个廉价的赞,更能体现人与人之间最珍贵的边界感与同理心。毕竟,真正的连接,从来不是靠点赞维系的,而是那些藏在“不点赞”背后的、心照不宣的懂得与尊重。