当“刷qq名片赞的软件叫什么?”成为社交平台的热门搜索词,我们看到的不仅是对工具名称的追问,更是数字时代社交认同需求的集中投射。在QQ这一承载着一代人青春记忆的社交场景中,名片赞作为个人形象的“数字徽章”,其数量背后隐藏着用户对社交价值、个人影响力乃至商业机会的潜在渴望。这类软件并非单一存在,而是以“赞助手”“名片神器”“一键刷赞工具”等多样化名称活跃于非正规应用市场,它们通过技术手段模拟用户行为,实现点赞数量的快速积累,却也在灰色地带中引发了一系列值得深思的议题。

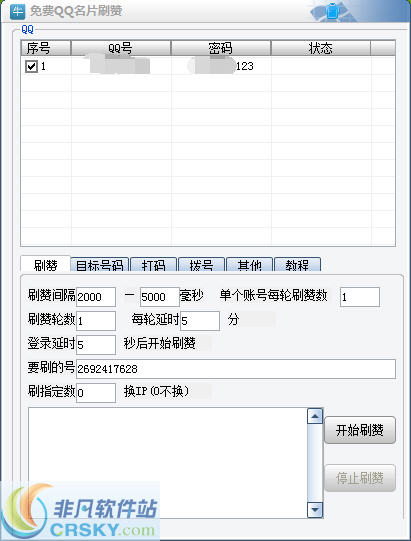

“刷qq名片赞的软件”的本质,是社交需求与技术工具的畸形结合。从需求端看,用户寻求这类软件的动机复杂多样:部分用户希望通过高赞数量提升个人社交形象,满足虚荣心;微商或自由职业者则将名片赞视为“信任背书”,试图用数据增强潜在客户的合作信心;还有少数用户是为了在特定社群中建立话语权,点赞数量成为其“社交资本”的量化指标。这种需求并非孤立,而是社交媒体“数据崇拜”的缩影——当点赞、转发、关注成为衡量社交价值的硬指标,用户便容易陷入“数据焦虑”,转而寻求工具捷径。从供给端看,这类软件通常以“免费试用”“一键操作”“安全隐身”为卖点,实则通过调用QQ开放接口的漏洞、模拟客户端请求或利用第三方账号授权实现刷赞功能。其技术原理并不复杂:通过批量控制虚拟账号或“肉鸡”设备,对目标名片进行高频点赞,绕过QQ平台的频率限制机制。然而,这种看似便捷的操作,却为账号安全和数据隐私埋下了隐患。

“刷qq名片赞的软件”的价值争议,始终在“便利性”与“风险性”之间拉扯。对部分用户而言,这类软件确实提供了短期满足:一名微商从业者坦言,名片赞从50涨到500后,咨询量明显增加,“数据好看能让客户觉得你靠谱”;学生小王则用这类软件在班级群中“刷存在感”,“点赞多了,别人会更愿意跟你互动”。但这种“价值”建立在虚假数据之上,一旦被识破,反而可能损害个人信誉——QQ平台早已建立反作弊机制,对异常点赞行为进行检测,轻则扣除信用分,重则限制名片功能,甚至封停账号。更严重的是,这类软件往往捆绑恶意插件:用户在下载安装时,可能 unknowingly 授权软件读取聊天记录、联系人列表等敏感信息,甚至成为传播垃圾信息的“跳板”。据非公开安全监测数据显示,2022年因使用第三方刷赞工具导致账号被盗的用户数量同比增长37%,其中超六成遭遇过财产损失或隐私泄露。

“刷qq名片赞的软件”的发展趋势,正面临平台治理与技术升级的双重挤压。随着腾讯对社交平台生态的规范力度加大,传统的“模拟点击”式刷赞手段逐渐失效。当前,这类软件开始向“AI刷赞”“真人任务平台”转型:前者利用AI生成虚拟账号,通过模拟真实用户的浏览、点赞路径降低被检测风险;后者则通过“任务互赞”模式,让用户在平台内完成指定点赞任务,以换取自己名片的点赞量。这种“去中心化”的刷赞方式,给平台监管带来了新的挑战。然而,从根本上看,无论技术如何迭代,刷赞行为始终违背了社交平台的公平性原则。QQ官方在《用户协议》中明确禁止使用第三方工具干扰平台正常运行,并依托大数据算法建立了“异常行为识别模型”,对短时间内点赞数量激增、来源IP地址异常等情况进行实时拦截。可以预见,随着监管技术的成熟,这类软件的生存空间将进一步被压缩。

与其追问“刷qq名片赞的软件叫什么?”,不如重新审视社交价值的真正内核。在数字社交中,点赞本应是情感共鸣的即时反馈,而非数据竞赛的量化指标。一个真实的社交关系,建立在真诚互动与价值互换之上,而非冰冷的点赞数字。对个人用户而言,与其将精力耗费在寻找“捷径”上,不如通过优质内容输出、积极参与社群讨论来积累真实影响力;对商业用户而言,产品力与服务质量才是赢得客户信任的根本,虚假数据或许能带来短期流量,却无法转化为长期合作。从更宏观的视角看,“刷赞软件”的泛滥折射出数字时代的社交异化——当人们过度依赖数据标签定义自我,便会逐渐失去真实社交的能力。或许,我们需要的不是更多“刷赞工具”,而是对社交本质的回归:让点赞回归“认同”的本意,让名片成为真实生活的镜像,而非精心包装的“人设秀场”。

最终,当“刷qq名片赞的软件叫什么?”的热度褪去,留下的应是对数字社交的冷静反思。技术的进步本应服务于人的真实需求,而非异化为虚荣心的放大器。在QQ这个连接着数亿用户的社交场域里,真正值得被“点赞”的,永远是那些真诚的互动、真实的情感与实在的价值——这,或许才是数字时代最稀缺的“社交货币”。