在社交媒体运营中,试图通过刷取30万名片赞来提升账号权重,往往会直接触发封号机制,这一现象背后是平台对流量造假的零容忍策略与精准检测技术的双重作用。名片赞作为社交关系链中的重要互动数据,其真实性与活跃度直接反映账号的社交价值,而批量刷赞行为本质上是对平台生态规则的破坏,也是对用户信任的践踏。

平台规则的核心是真实性,而刷赞行为与这一原则背道而驰。几乎所有社交平台在用户协议中均明确禁止“通过非正常手段提升互动数据”,名片赞作为体现人脉连接强度的重要指标,其价值在于真实用户基于社交需求产生的主动认可。当运营者通过第三方工具或虚假账号集中刷取30万赞时,这些数据并非来自真实互动,而是机器脚本或水军的批量操作。这种行为不仅扭曲了平台的内容分发逻辑——系统会误判该账号为“高价值用户”,从而给予更多曝光资源,更导致其他真实用户的社交体验受损:当用户看到某人的名片赞数量虚高却无真实社交关联时,对平台的信任度会大幅下降。平台为维护生态健康,必然将刷赞行为列为重点打击对象,30万这一数量级之所以敏感,是因为它远超普通用户的正常社交互动范围,极易触发风控系统的“异常流量”警报。

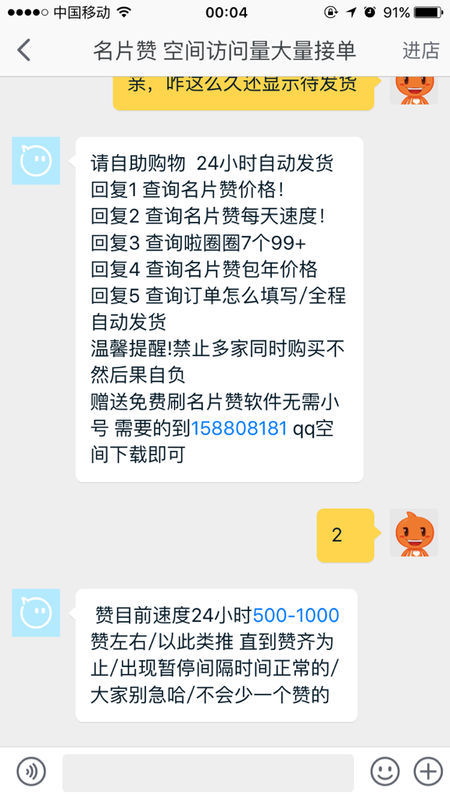

从技术检测逻辑看,30万名片赞的批量生成存在多重无法伪装的破绽。平台的风控系统并非简单统计点赞数量,而是构建了多维度的行为画像矩阵。正常用户的点赞行为往往具备分散性(时间分布不集中)、关联性(点赞对象多为真实联系人或兴趣匹配用户)、设备唯一性(单一设备登录频率稳定)等特征,而批量刷赞则呈现出“时间集中、内容杂乱、IP/设备高度重复”的异常模式。例如,30万赞可能在数小时内集中产生,且这些点赞账号的注册时间、登录IP、设备指纹均存在高度重合,甚至部分账号为“僵尸号”——无头像、无动态、无真实社交关系。平台通过机器学习模型训练,早已能精准识别此类“非自然增长”轨迹,一旦数据异常度超过阈值,系统会自动冻结账号并启动人工审核。此外,部分第三方刷赞工具还会在代码中留下“痕迹”,如特定的请求头参数、异常的请求频率等,这些技术细节都会成为平台判定违规的铁证。

封号机制的背后,是平台对商业价值与用户体验的双重保护。社交媒体的商业模式高度依赖广告主的投放意愿,而广告效果的核心评估指标之一便是用户数据的真实性。若刷赞行为泛滥,广告主会发现“高赞账号”的实际转化率远低于数据表现,进而减少投放预算,最终损害平台的商业生态。同时,普通用户在社交中更倾向于与“真实互动度高”的人建立连接,虚高的名片赞数量会误导用户判断,导致社交资源错配——例如,某运营者通过刷赞获得30万“人脉”,却无法将这些“人脉”转化为有效社交或商业价值,反而可能因虚假数据引发用户反感。平台封号看似是对违规者的惩罚,实则是通过“杀一儆百”维护数据真实性,确保社交网络的信任基石不被侵蚀。

运营者对“点赞价值”的误解,也是导致封号风险的重要原因。部分从业者将“名片赞数量”简单等同于“账号权重”,认为30万赞能直接提升账号在平台算法中的优先级,却忽略了平台早已从“数量导向”转向“质量导向”。当前主流社交平台的算法逻辑更关注互动的“深度”而非“广度”:一个拥有1万真实联系人且互动率(评论、私信、转发)稳定的账号,其权重远高于一个拥有30万虚假赞却无真实互动的账号。更关键的是,平台会通过“用户留存率”“互动转化率”等指标综合评估账号价值,刷赞行为虽然能短期内提升数据,却无法带来真实的用户粘性,反而会在后续的算法调整中被“打回原形”。当运营者发现30万赞并未带来预期效果,转而尝试进一步刷量时,往往会陷入“数据异常—风控介入—账号封禁”的恶性循环。

面对严格的封号机制,合规运营才是账号长久发展的唯一路径。与其追求虚高的30万点赞数字,不如深耕内容质量与用户连接:通过输出有价值的内容吸引真实关注者,通过真诚的社交互动积累人脉资源,通过合规的运营策略(如社群运营、活动策划)提升自然互动率。平台对真实运营者始终持鼓励态度——例如,部分平台会为“高互动优质账号”提供流量扶持,这些账号的点赞数据虽可能不足30万,但每一赞都来自真实用户的认可,其商业价值与社会影响力远超虚假数据。此外,运营者还需建立风险意识:对第三方“刷赞服务”保持警惕,这些服务不仅可能导致封号,更可能窃取账号隐私信息,造成更大损失。

社交媒体的本质是“人的连接”,而非“数据的堆砌”。30万名片赞的封号警示,不仅是对违规行为的惩戒,更是对所有运营者的提醒:在流量红利逐渐消退的当下,唯有尊重平台规则、坚守真实底线,才能构建可持续的账号生态。当社交网络回归“真实互动”的核心,那些脚踏实地、用心经营的用户,终将获得与努力相匹配的回报。