许多用户在社交或商务平台频繁“刷名片赞”,却发现并未获得预期积分,这一现象背后隐藏着平台积分体系的底层逻辑与用户行为的错位。积分的本质并非对“操作数量”的奖励,而是对“行为价值”的认可,当“刷名片赞”被视为低效甚至无效行为时,其无法兑换积分便成为必然结果。要理解这一机制,需从平台规则、积分设计逻辑、用户行为特征三个维度展开分析。

积分体系的设计本质:不是“流量游戏”,而是“价值筛选”

平台推出积分体系的初衷,并非单纯激励用户活跃度,而是通过“价值量化”引导用户做出对生态有益的行为。例如,在商务社交平台中,积分可能用于兑换曝光机会、会员权益或资源对接,这些权益的核心是“促进真实连接”。若“刷名片赞”能轻易获取积分,便会导致数据泡沫泛滥——用户可能为积分而批量点赞,却无实际沟通意愿,最终破坏平台的信任基础。因此,积分体系本质上是一套“价值筛选器”,它需要区分“有效互动”与“无效流量”,而“刷赞”恰恰因缺乏真实性,被划归为后者。

以职场社交平台为例,其积分规则往往更倾向于“深度互动”:比如完善个人资料(职业信息、技能标签)、发布行业动态获得真实评论、主动发起有效沟通(如私信咨询合作)等行为,均可能获得积分奖励。这些行为直接推动平台生态的“内容质量”与“连接效率”,而“刷名片赞”仅停留在“点击”层面,既未传递有效信息,也未促成后续行动,自然无法通过平台的“价值筛选”。

“刷名片赞”的行为特征:为何被判定为“非价值行为”?

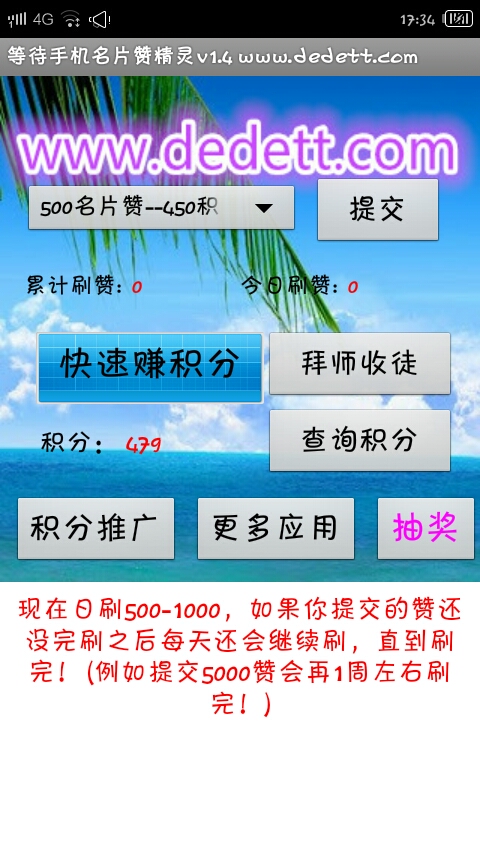

“刷名片赞”的核心特征是“批量、机械、无针对性”,这与平台追求的“精准、真实、有意义”的互动形成鲜明对比。平台通过算法识别虚假互动的维度主要包括:操作频率、行为模式、用户画像匹配度等。

其一,操作频率异常。正常用户点赞名片时,会有时间间隔(如浏览内容后自然点赞)、场景差异(不同行业、职位的名片),而“刷赞”往往在短时间内对大量名片进行重复操作,这种“无差别点击”会被算法判定为作弊行为。例如,若一个用户在1分钟内给50张无关行业的名片点赞,系统会自动触发风控机制,不仅不会给予积分,还可能限制其账号权限。

其二,行为缺乏用户画像关联。平台会分析用户的职业背景、社交关系、兴趣标签,判断其点赞行为的合理性。例如,一名从事市场营销的用户,给销售、品牌相关的名片点赞更符合逻辑,若其突然给大量技术、研发类名片点赞,且无任何浏览或互动记录,就会被判定为“异常行为”。积分奖励的前提是“行为与用户身份的契合度”,而“刷赞”恰恰脱离了这一逻辑。

其三,未产生后续连接价值。社交或商务平台的核心目标是“促成关系转化”,即点赞后是否有进一步沟通(如添加好友、发起对话、查看详情页)。真实场景中,用户往往因对名片内容(如公司、职位、动态)感兴趣而点赞,并可能发展为潜在合作;而“刷赞”用户从不查看详情页,也无后续动作,这种“一次性点击”对平台而言毫无价值,自然无法获得积分。

积分的“隐性门槛”:从“数量”到“质量”的转化逻辑

用户常陷入一个误区:认为积分与“操作次数”直接挂钩,次数越多积分越多。但实际上,积分体系存在“权重分配”机制,不同行为的积分价值差异极大,甚至某些行为会“扣分”。

以“刷名片赞”为例,其积分权重可能趋近于0,甚至为负。平台算法会为每个行为设定“质量分”,真实互动(如评论、转发、私信)的质量分较高,而批量点赞的质量分极低。当用户累计的低质量分超过阈值,系统会认为其“破坏生态”,不仅取消积分资格,还可能采取限流、封号等措施。

相反,高质量行为的积分回报往往“超预期”。例如,用户发布一篇行业干货动态,获得10条真实评论(非复制粘贴),可能比“刷100个赞”获得的积分更多。这是因为评论体现了内容的传播价值,而“刷赞”只是数据的虚假繁荣。平台鼓励的是“能产生涟漪效应”的行为,即一个动作能带动多个后续价值(如内容被转发、引发讨论、促成合作),而“刷名片赞”显然不具备这一特性。

平台视角:积分体系的核心目标与用户行为的错位

从平台运营的角度看,积分体系的设计需平衡“用户激励”与“生态健康”。若“刷名片赞”能获取积分,会引发“劣币驱逐良币”效应:用户会放弃需要投入时间的高质量行为(如完善资料、创作内容),转而投入更易操作的“刷赞”,最终导致平台充斥着虚假数据,真实用户因体验下降而流失。

因此,平台必须通过积分规则“引导用户行为”。例如,某商务平台规定“仅对完成资料完整度80%以上的用户开放积分奖励”,且“点赞需停留名片详情页超过10秒才能计入有效互动”。这些规则本质上是在告诉用户:“与其花时间刷赞,不如花精力打造真实人设。”积分不是平台的“福利”,而是用户与平台的“价值契约”——用户为平台创造真实价值,平台给予积分回报;反之,则无权享受。

用户认知误区:“积分获取”与“平台价值”的脱节

许多用户抱怨“刷名片赞没有积分”,实则源于对“平台价值”的误解。在社交或商务场景中,用户的“个人价值”体现在其专业能力、资源储备、社交质量上,而非“点赞数量”。平台积分的本质,是对用户“提升自身价值”行为的奖励,而非“增加数据泡沫”行为的纵容。

例如,用户A通过完善个人资料、发布行业洞察、主动与潜在合作方沟通,获得了大量真实互动和积分,最终兑换到优质曝光机会,实现了职业或商务目标;用户B则沉迷于“刷名片赞”,虽然点赞数破千,却无实际连接,积分始终为0。两者的差异在于:用户A的行为与平台价值同频,用户B则停留在“自我感动式的无效努力”。

平台积分规则的“残酷性”恰恰在于:它只奖励那些真正理解并践行“价值交换”逻辑的用户。当用户抱怨“刷赞没积分”时,或许该反思:自己的行为是否为平台创造了真实价值?还是仅仅在制造数据泡沫?

结语:从“刷赞焦虑”到“价值深耕”的转变

“刷名片赞却没有积分”并非平台的“刻意刁难”,而是积分体系对“真实价值”的坚守。对于用户而言,与其纠结于“如何通过刷赞获取积分”,不如转向“如何提升自身在平台上的价值”:完善职业标签、输出优质内容、建立真实连接——这些行为或许短期内无法快速“积攒积分”,但长期来看,它们带来的职业机会、资源对接和人脉拓展,远比积分更有价值。

平台与用户的理想关系,本应是“共生共荣”:用户以真实价值滋养生态,平台以积分权益回馈用户。当用户放下“刷赞焦虑”,转向“价值深耕”时,积分或许会成为水到渠成的结果,而非刻意追逐的目标。