为什么刷的赞迟迟未到账?这几乎是所有试图通过“捷径”提升账号数据的用户都会遇到的困惑。表面上看,点赞似乎是最简单的互动行为,点一下就能完成,但“到账”二字背后,却隐藏着平台机制、技术逻辑与用户行为的复杂博弈。刷的赞迟迟未到账,本质上并非简单的“延迟”,而是平台反作弊系统对虚假数据的精准拦截,以及用户对“互动价值”的误解所导致的必然结果。 要真正理解这一现象,需要从平台的底层逻辑、用户的行为误区、技术的识别机制三个维度展开分析。

一、平台反作弊机制:虚假数据的“过滤网”

社交媒体平台的核心竞争力是内容生态的真实性与活跃度。点赞作为最基础的互动数据,直接关系到内容的推荐权重和账号的流量分配。因此,平台必然会构建一套严密的反作弊系统,对点赞行为进行实时监测与筛选。这套系统并非单一规则,而是多维度的动态评估模型,任何不符合真实用户行为的点赞,都会被判定为“异常数据”并拦截。

首先,行为特征的异常性是首要判断标准。正常用户的点赞行为具有随机性和分散性:可能在不同时间段、针对不同类型的内容、基于不同的阅读兴趣进行点赞,且点赞频率符合人类操作习惯(比如平均每小时点赞不超过10次,单次点赞间隔至少几秒)。而刷赞行为往往呈现出“机械性”——短时间内集中点赞大量内容(比如几分钟内点赞上百条)、固定时间点批量操作(如凌晨集中刷赞)、仅点赞特定类型内容(如只点赞美女图片或营销号内容),这些行为模式与真实用户的行为轨迹存在显著差异,会被系统标记为“可疑流量”。

其次,账号关联性的异常是另一重筛查维度。平台通过大数据分析用户之间的社交关系链,真实用户的点赞通常发生在“强关系”(好友、关注对象)或“兴趣相关”的内容中。而刷赞往往通过“养号矩阵”完成:用大量虚拟账号互赞,或通过第三方平台购买“非定向点赞”(即点赞内容与账号兴趣毫无关联)。这类账号之间缺乏真实的社交互动,内容画像与点赞对象完全不匹配,系统通过关联图谱分析,很容易识别出“虚假点赞网络”,并直接拦截相关数据。

最后,数据质量的异常也会导致点赞失效。平台鼓励的“有效点赞”是用户在浏览内容后的真实反馈,即“浏览-思考-点赞”的完整行为链。而刷赞往往是“无浏览点赞”——用户未打开内容详情页,仅通过列表页或第三方工具完成点赞操作。这种“跳过内容”的点赞,无法产生用户停留时长、阅读完成率等关联数据,会被系统判定为“低质量互动”,即使前端显示“已点赞”,后端也不会计入有效数据,自然“迟迟未到账”。

二、用户操作误区:你以为的“刷赞”,其实是“送人头”

很多用户在刷赞时,存在明显的操作误区,这些误区不仅让点赞无法到账,甚至可能给账号带来降权、封禁的风险。最常见的误区是依赖第三方工具或脚本。市面上所谓的“自动点赞器”“刷赞软件”本质上是通过模拟用户操作或破解平台接口实现的,这类工具往往存在两个致命问题:一是操作模式高度统一(如固定点击位置、固定点赞间隔),容易被反作弊系统识别;二是会窃取用户账号信息(如密码、通讯录),导致账号被盗或被恶意利用。用这类工具刷的赞,即使短期显示到账,也极大概率会被系统批量清理,最终“竹篮打水一场空”。

其次是“暴力刷赞”的频率失控。部分用户急于求成,在短时间内通过手动或半手动方式集中点赞,试图“一步到位”提升数据。比如,用同一个账号在1小时内点赞500条内容,平均每12秒就要点一次,这种操作远超人类正常互动频率(普通用户日均点赞量通常不超过50次)。系统一旦检测到账号的“点赞速率异常”,会立即触发风控机制:先对点赞数据进行“冷处理”(延迟到账或暂不计入),若多次触发,则直接限制账号的互动功能(如禁止点赞、评论),此时“刷的赞”不仅到不了账,还会让账号失去正常互动的资格。

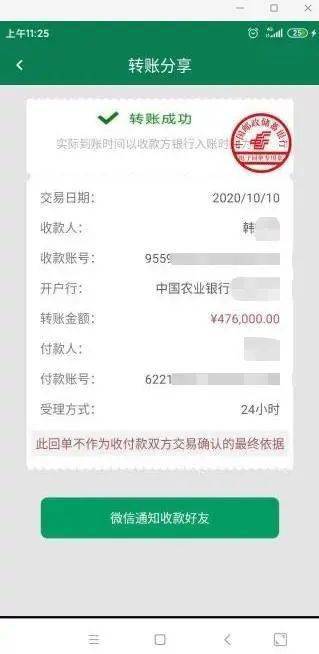

还有一类误区是“忽视账号基础质量”。平台在评估点赞有效性时,会综合考量账号的“健康度”:包括账号注册时长、实名认证情况、历史互动行为(是否有正常点赞、评论、转发)、内容发布频率等。一个刚注册3天、从未发布过内容、突然开始大量点赞的“僵尸号”,其点赞行为天然会被系统打上低权重标签。即使通过某种方式让点赞显示到账,也极大概率会在后续的数据清洗中被剔除。这就像一个毫无信誉的人突然开具一张大额支票,银行必然会严格核查其真实性。

三、技术逻辑:从“前端显示”到“后端同步”的时间差与数据清洗

除了反作弊拦截和用户操作问题,技术层面的数据同步与清洗机制也是“刷的赞迟迟未到账”的直接原因。用户在页面上点击“赞”后,前端界面会立即显示“已点赞”,但这只是用户体验层面的即时反馈,真正的“到账”需要经过后端系统的多轮验证与同步。

具体流程是:用户点击点赞→前端发送请求→服务器接收请求→反作弊系统验证(判断是否异常)→验证通过后写入数据库→同步到推荐系统与用户主页。这一流程中,任何一个环节出现延迟或异常,都会导致“显示到账”但“实际未到账”。比如,在平台流量高峰期(如晚间8-10点),服务器负载过大,数据写入和同步可能出现排队等待,此时点赞数据会在“待同步队列”中暂存,延迟几分钟甚至几小时才到账——这种情况并非被拦截,而是技术瓶颈导致的“正常延迟”。

更关键的是数据清洗机制。平台并非对所有点赞数据“照单全收”,而是会在24-72小时内进行一轮“数据清洗”,即剔除被判定为异常的点赞。清洗的标准包括但不限于:账号是否被举报、点赞内容是否被删除、关联账号是否存在刷赞行为等。用户刷的赞如果在清洗周期内被标记为异常,即使之前显示到账,也会被系统“回滚”删除,最终呈现“未到账”的状态。这也是为什么很多用户发现“昨天还显示的点赞,今天突然少了几十个”的原因——并非系统“吞赞”,而是虚假数据被清理了。

四、深层逻辑:刷赞为何无效?真实互动才是“硬通货”

归根结底,刷的赞迟迟未到账,本质上是平台对“虚假数据”的排斥,以及对“真实价值”的回归。社交媒体的算法推荐机制早已进化到“质量优先”的阶段:一条内容能否获得流量,不再取决于点赞数的绝对值,而取决于点赞用户的“权重”(是否为高活跃、高相关性账号)、互动的“深度”(是否有评论、转发、收藏等行为),以及内容的“完播率”和“停留时长”。刷赞产生的虚假数据,无法满足这些核心指标,自然无法为账号带来真实流量,甚至会因为拉低账号“互动质量”而被降权。

用户追求“点赞数”的误区,本质上是对“数据价值”的误解。在平台生态中,“真实的点赞”远比“大量的点赞”更有意义:一个真实用户的点赞,背后是内容的认可、兴趣的匹配,可能带动更多自然流量;而100个刷来的赞,不过是冰冷的数字,无法转化为账号的长期价值。与其纠结“为什么刷的赞没到账”,不如将精力放在提升内容质量上——用优质内容吸引用户自然点赞,用真诚互动积累账号信誉,这样的“点赞”才能真正到账,且能持续为账号赋能。

刷赞未到账,不是平台的“刁难”,而是对内容生态的“守护”。当用户意识到“捷径走不通”,转而深耕内容与真实互动时,社交媒体才能真正回归“连接人与信息、人与人”的本质。这或许正是“刷的赞迟迟未到账”背后,最值得深思的启示。