刷视频时点赞功能突然失效,并非偶然的技术故障,而是多重因素交织的系统反馈。这种看似简单的功能异常,背后实则涉及技术架构、平台规则、用户行为与内容生态的深层逻辑。要真正理解“点赞功能失效”的本质,需从技术故障、用户状态、平台策略、设备环境及产品设计五个维度拆解,才能看清数字交互中那些被忽视的“隐形规则”。

技术故障:系统稳定性的“压力测试”

点赞功能失效最直接的原因往往出在技术层面。当用户点击“点赞”按钮时,客户端需向服务器发送请求,服务器完成数据校验、数据库更新后再返回成功状态。这一过程中任一环节异常都可能导致功能失效。例如,服务器因瞬时流量过大(如热门视频集中爆发)触发负载保护机制,会暂时关闭非核心接口,点赞请求便会被丢弃;或数据库索引损坏导致写入失败,用户虽看到点赞动画,但实际数据未同步,刷新后点赞消失。此外,CDN节点故障、接口协议版本不兼容等底层问题,也会让点赞功能陷入“假性可用”状态。这类故障通常伴随平台公告或大面积用户反馈,运维团队会通过扩容、重启服务或回滚版本快速修复,但用户感知到的仍是“突然失灵”的困惑。

用户状态:账户安全与行为合规的“隐形门槛”

若仅单个用户遇到点赞功能失效,问题大概率出在自身账户状态。平台为维护内容生态安全,会设置多层账户风控规则:新注册账号未完成实名认证或信用分不足时,会被限制互动权限;频繁点赞、异常关注(如10秒内点赞100个视频)可能触发机器人检测算法,系统临时冻结点赞功能;若账号曾发布违规内容或被多次举报,也会被纳入“观察名单”,部分功能被灰度限制。此时用户即便点击点赞按钮,系统会返回“操作频繁”“权限不足”等提示,或直接无响应。这种设计本质是平台对异常行为的“软约束”,通过功能限制引导用户规范操作,而非单纯的技术故障。

平台策略:内容生态与算法推荐的“隐性调控”

点赞功能失效有时是平台主动调控的结果。当某类内容因争议性或敏感性被临时下架,其点赞入口会被同步屏蔽;或平台针对特定用户群体(如未成年人、青少年模式开启者)限制互动功能,以减少信息过载。更隐蔽的是算法层面的“权重调整”:若系统判定某视频存在“刷赞”嫌疑,会降低其推荐优先级,并限制新用户点赞,避免数据污染;对优质内容则可能通过“点赞加权”机制,让用户点击更易产生效果,反之则增加操作阻力。这种调控并非针对用户个体,而是平台通过功能开关调控内容流动,维护生态平衡的手段,普通用户很难察觉背后的算法逻辑。

设备与网络:环境适配的“最后一公里”

终端设备与网络环境的差异,常让点赞功能陷入“局部失效”。若用户设备系统版本过低(如使用未更新的旧款手机),客户端可能与新版服务器接口不兼容,导致点赞请求无法解析;或手机存储空间不足,缓存文件损坏,引发功能异常。网络层面,弱网环境下点赞请求可能因丢包超时失败,但客户端未及时反馈错误,用户以为已点赞,实际数据未上传;切换Wi-Fi与移动数据时,部分平台因跨运营商网络切换延迟,也会出现点赞“无响应”。这类问题通常通过重启应用、清理缓存或更换网络环境可解决,根源在于客户端对复杂网络环境的适配不足。

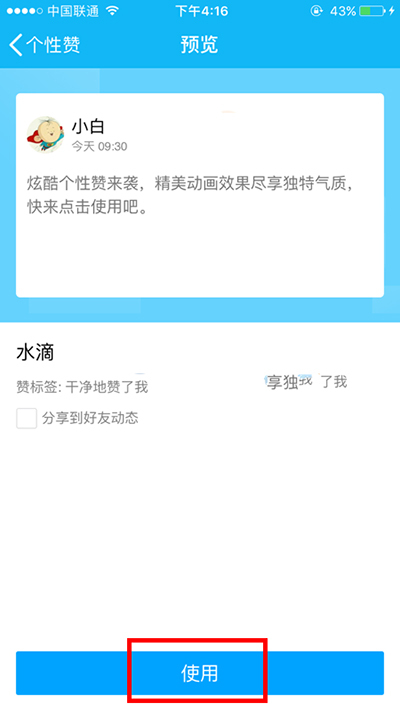

产品设计:交互逻辑的“功能取舍”

点赞功能失效还可能是产品设计的“主动取舍”。为引导用户深度参与,部分平台会设置“点赞冷却期”:用户对同一创作者的点赞需间隔一定时间(如24小时内不可重复点赞),或对同一视频的点赞在二次观看时自动取消,避免数据泡沫;或在新版本迭代中,将“点赞”按钮移至二级菜单,通过增加操作步骤降低用户“无意义点赞”,提升互动质量。此外,A/B测试中,平台可能对部分用户隐藏点赞功能,观察其对用户留存、评论率的影响,这种“灰度实验”会让特定群体暂时失去点赞权限。产品设计层面的“失效”,本质是平台通过功能调控优化用户行为,而非技术缺陷。

点赞功能失效,从来不是孤立的技术问题,而是数字生态中技术、规则与用户行为博弈的缩影。当用户抱怨“为什么刷视频时点赞功能失效”时,背后可能是服务器在承受流量冲击,是账户在风控系统中被标记,是算法在调整内容权重,是设备在适应网络波动,或是产品经理在设计交互逻辑。理解这些隐形规则,不仅能帮助用户快速排查问题,更能让我们看清:在看似简单的点赞按钮背后,是平台对生态稳定、数据真实与用户体验的持续平衡。下一次遇到点赞失效时,不妨多问一句:是“坏了”,还是“被设计成这样”?或许,答案就在数字交互的复杂逻辑中。