刷赞后支付没有到账,这是许多急于提升社交媒体账号数据的用户常遇的困扰。看似简单的“付费买赞”背后,实则暗藏多重风险与机制漏洞。当用户完成支付却迟迟未见点赞到账,往往不是单一原因所致,而是服务方操作、平台监管、用户认知等多重因素交织的结果。要破解这一困境,需从刷赞产业链的底层逻辑入手,剖析支付与到账之间的断裂点。

刷赞服务的“灰色交易”本质:支付到账的前提本就不稳固

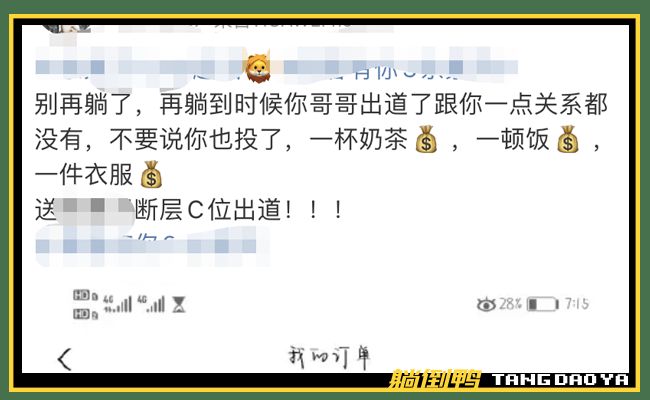

刷赞服务的核心矛盾在于其“非合规性”。社交媒体平台为保障内容真实性,普遍禁止人为干预流量数据,而刷赞正是通过模拟虚假互动或利用机器人账号制造数据繁荣。这种交易本身就游走在平台规则的边缘,服务方为规避风险,往往采用“预付后履约”模式,但这一模式缺乏第三方担保,支付到账与服务履约之间形成天然的信任断层。部分服务方在收取费用后,利用用户“投诉成本高”“维权难”的心理,直接“卷款跑路”,这是刷赞后支付没有到账最直接的原因——交易双方本就不在合法框架内,用户的支付本质上是“风险投资”,而非正规消费。

平台反作弊系统的“拦截战”:支付成功≠数据生效

即便服务方并非主观欺诈,平台反作弊系统的持续升级也会导致“支付后到账失败”。当用户完成支付,服务方开始批量导入点赞时,平台的风控系统会实时监测数据异常:短时间内同一IP地址的大量点赞、无真实互动行为的“僵尸账号”点赞、或与用户历史粉丝画像严重不符的点赞,都会触发警报机制。此时,平台会启动“数据清洗”,将这些异常点赞批量清除,用户虽支付了费用,却因触碰平台红线而“竹篮打水一场空”。例如,某美妆博主为提升新品曝光,付费购买1万点赞,但因其中80%来自新注册的无头像、无动态账号,平台在2小时内全部清理,最终到账仅200余个。这种情况下,支付已完成,但数据因违规被强制归零,用户误以为“未到账”,实则是平台对虚假数据的主动剔除。

服务方的“技术陷阱”:支付流程与点赞操作的“时间差”

部分刷赞服务方会利用“时间差”制造“未到账”假象。用户支付后,服务方可能以“系统延迟”“高峰期排队”为由拖延操作,甚至在用户催促时伪造“已提交”的截图,实则并未真正执行点赞。这类服务方的核心策略是“用时间换空间”,拖延越久,用户维权意愿越低,最终不了了之。此外,技术漏洞也可能导致点赞失败:例如,服务方使用的第三方接口不稳定,支付指令成功发送但点赞指令未触发;或用户提供的账号信息有误(如账号ID错误、设置了隐私限制),导致点赞操作无法执行。这些技术问题虽非主观恶意,但因服务方缺乏透明沟通,用户易将其归为“欺诈”,形成“支付未到账”的误解。

用户认知偏差:对“到账”的期待与平台规则的冲突

用户对“刷赞后支付没有到账”的焦虑,部分源于对平台规则的认知不足。许多用户认为“付费后必须即时到账”,却忽略了平台对数据真实性的严格把控。例如,某抖音用户购买5000点赞,服务方虽在1小时内完成操作,但因这些点赞来自不同地区的陌生账号,与用户粉丝集中在本地的情况不符,平台算法判定为“异常流量”,在24小时内自动清理。用户误以为“服务方未履约”,实则是平台规则的自然反应。此外,部分用户对“到账时间”存在误解:正常刷赞服务需模拟真实用户互动节奏,不可能瞬间完成,若服务方承诺“秒到账”,反而更可能是使用机器人账号,极易被平台识别清除。

行业乱象的恶性循环:刷赞越火,“未到账”风险越高

刷赞市场的混乱现状进一步加剧了“支付未到账”的概率。随着需求增长,大量缺乏资质的“小作坊”涌入行业,他们以低价吸引用户,却无能力提供稳定服务,收取费用后直接消失。同时,部分平台内部人员与刷赞方勾结,利用权限“短暂放水”,在用户支付后导入虚假点赞,待平台风控检测到后再手动清除,形成“二次收割”。这种行业乱象导致用户在选择服务时难以辨别真伪,支付后未到账的风险呈指数级上升。更关键的是,刷赞行为会降低账号权重——平台算法会优先推荐自然流量高的内容,过度依赖刷赞可能导致账号被降权,最终“数据好看却无转化”,陷入“越刷越亏”的恶性循环。

刷赞后支付没有到账,本质上是用户试图绕过平台规则获取短期利益时,必然付出的代价。这种“未到账”不仅是金钱损失,更是对账号长期价值的透支。与其沉迷于虚假数据,不如通过优质内容、真实互动提升账号权重——这才是符合平台规则、可持续发展的正道。当用户放弃“走捷径”,回归内容本质,才能真正解决“数据焦虑”,而“刷赞后支付没有到账”的困扰,也将随着合规意识的提升而逐渐消失。