刷赞软件需要积分才能使用,这一设计看似增加了用户的使用门槛,实则是平台在流量经济时代实现资源优化配置、用户行为引导与商业可持续发展的核心机制。在社交媒体深度渗透日常生活的当下,点赞已成为衡量内容价值的重要标尺,刷赞软件应运而生,但其“积分解锁功能”的模式并非简单的技术限制,而是蕴含着对供需平衡、用户心理、平台合规与商业生态的深度考量。

一、积分机制的本质:稀缺资源的“筛选器”与“分配器”

刷赞软件的核心价值在于为用户提供“点赞资源”,而这类资源的本质是真实用户的社交注意力——在算法推荐主导的流量池中,点赞行为直接影响内容的曝光权重,进而关联着创作者的流量收益、品牌方的营销效果,乃至普通用户的社交认同感。这种稀缺性决定了平台必须通过某种机制进行资源分配,而积分正是这一分配过程的“度量衡”。

平台需要解决的根本矛盾在于:用户对点赞的需求近乎无限,但可用于“点赞”的真实用户行为(如模拟真人点击、互动停留)却是有限的。若直接开放免费刷赞功能,必然导致资源被无节制消耗——少数用户通过脚本或恶意程序刷取大量点赞,不仅挤占了普通用户的资源,更会破坏平台的社交生态真实性。积分机制通过“付出获取”的逻辑,将点赞资源与用户的“贡献度”绑定:用户需完成任务(如观看广告、分享软件、参与活动)获取积分,再用积分兑换点赞次数。这一过程本质上是将无限需求转化为有限供给下的竞争,确保资源流向真正有价值的用户与内容。

此外,积分还能作为“风险隔离带”。刷赞行为游走在平台规则边缘,直接提供付费功能易引发平台封号风险;而积分体系通过“任务置换”模糊了直接交易的痕迹,既降低了用户对违规操作的感知,也为平台提供了合规缓冲空间——用户获取积分的过程(如观看广告)本身是平台认可的行为,间接将刷赞包装成“任务奖励”,规避了直接诱导违规的争议。

二、积分获取的用户行为设计:从“被动使用”到“主动运营”

刷赞软件的留存率与活跃度直接决定其商业价值,而积分机制正是撬动用户行为的“支点”。平台通过设计多样化的积分获取路径,将用户从“一次性使用者”转化为“长期参与者”,形成“获取积分-消耗积分-需求复现-再次获取”的闭环。

最常见的积分获取方式是“任务激励”。例如,用户观看30秒广告可获得10积分,分享软件至社交平台可获得20积分,邀请好友注册可获得50积分。这些任务的设计遵循“低成本、高感知价值”原则:广告投放为平台带来直接收益,分享与邀请则实现用户裂变,而用户对积分的“渴望”降低了其参与任务的抵触心理——毕竟,用“看广告的时间”换取“需要的点赞”,在用户看来是“划算的交易”。

更深层的逻辑在于“沉没成本”的积累。用户通过持续完成任务获取积分,积分账户余额会形成“心理账户”效应:余额越高,用户因“舍不得浪费”而持续使用软件的动力越强。这种设计巧妙利用了用户损失厌恶心理,避免了软件被“下载即卸载”的命运。同时,平台还会设置“积分等级”体系,如达到一定积分可升级为“VIP用户”,解锁更高比例的积分兑换或更快的点赞速度,进一步激励用户“为等级而战”。

值得注意的是,积分获取任务的难度梯度设计也暗藏玄机。新手任务(如首次登录、完善资料)简单易完成,可快速引导用户熟悉积分体系;进阶任务(如连续签到、参与调研)需投入更多时间,但奖励更高,适合培养用户习惯;高难度任务(如达到一定邀请量)则面向核心用户,通过“成就感”驱动其深度参与。这种分层设计确保了不同活跃度用户都能找到适合自己的积分获取路径,最大化用户覆盖面。

三、积分价值的商业闭环:平台、用户与广告主的三方博弈

积分机制并非孤立的功能设计,而是平台商业生态的核心纽带,它串联起用户、平台与广告主三方,形成价值流动的闭环。

对平台而言,积分是“流量变现”的媒介。用户获取积分的主要方式是观看广告,这意味着平台将用户的“注意力”直接转化为广告收入。例如,用户为获取100积分观看5个广告,平台按广告曝光量获得收益,再将其中部分利润“让渡”为积分奖励——本质上,用户是用自己的注意力“购买”点赞资源,平台则充当了“注意力中介”,赚取差价。此外,积分兑换功能(如提现、兑换实物)可进一步刺激用户活跃,但平台会设置较高门槛(如需数万积分才能提现),确保大部分积分沉淀在账户中,降低实际兑换成本。

对用户而言,积分是“低成本获取资源”的途径。相较于直接付费购买点赞(单价可能高达0.1元/个),通过完成任务获取积分的单位成本更低——例如,观看一个广告获得10积分,可兑换5个点赞,相当于用“30秒注意力”换取0.05元价值的点赞,对用户而言具有性价比吸引力。尤其对中小型创作者或预算有限的商家,积分机制降低了“刷量”门槛,使其能在不投入大量资金的情况下,快速提升内容数据,获得平台算法的初始推荐。

对广告主而言,积分体系是其“精准触达”的渠道。平台通过用户完成任务的行为数据(如偏好广告类型、活跃时段),可构建用户画像,将广告精准推送给目标人群。例如,美妆品牌可选择在“女性用户获取积分”时投放广告,提高转化率。同时,用户主动观看广告获取积分的行为,意味着其注意力更集中,广告效果远优于被动推送的“信息流广告”,广告主更愿意为此支付溢价。

四、积分机制的风险防控:反作弊与合规性的平衡

尽管积分机制为刷赞软件带来了商业价值,但其本质仍是“灰色地带”的产物,平台需通过积分体系实现风险防控,避免触碰平台规则与法律红线。

在反作弊层面,积分机制是识别“恶意用户”的过滤器。平台会对积分获取行为进行监测:若用户通过脚本自动点击广告、短时间内频繁完成任务,或使用多账号“刷积分”,系统会判定为作弊行为,冻结其积分账户。这种设计提高了“作弊成本”,迫使用户通过“真人操作”获取积分,间接确保了点赞资源的“真实性”——真人用户获取积分后兑换的点赞,更接近真实用户的互动行为,降低了被主平台识别的风险。

在合规性层面,积分机制帮助平台规避“直接协助违规”的指控。若刷赞软件提供“付费点赞”功能,易被定性为“提供刷量服务”,违反《网络信息内容生态治理规定》等法规;而通过积分体系,用户获得的点赞被包装为“任务奖励”,而非直接购买的服务,平台可辩称其仅提供“积分兑换工具”,实际资源来源于用户完成任务后的“自主分配”,从而规避法律风险。此外,平台还会在积分规则中明确禁止“用于恶意刷量、欺诈等行为”,将责任转嫁给用户,进一步降低自身合规风险。

五、积分模式的未来趋势:从“工具”到“生态”的演变

随着社交媒体监管趋严与用户需求升级,刷赞软件的积分机制正从单一的“功能解锁工具”,向“用户生态运营体系”演变。未来的积分体系将更注重“价值多元化”与“场景融合”,以应对行业变革。

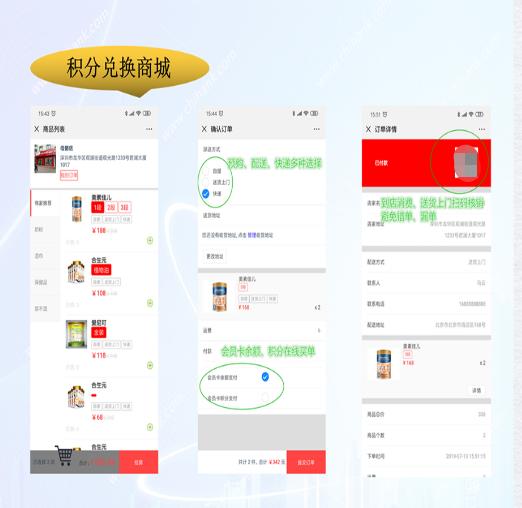

一方面,积分价值将突破“点赞兑换”的单一场景,向“综合服务”延伸。例如,平台可能引入“积分+现金”混合支付模式,用户可用积分抵扣部分费用,购买更高效的刷赞服务;或打通与其他社交工具的积分互通,如积分可用于兑换短视频平台流量、直播虚拟礼物等,形成“积分生态联盟”,提升用户粘性。

另一方面,积分机制将与“合规化运营”深度绑定。面对监管压力,平台可能主动降低“刷量”属性,转而通过积分引导用户进行“真实互动”——例如,用积分兑换“真实用户评论”“粉丝关注”等服务,而非单纯的数据堆砌。这种转变既能满足用户对“数据提升”的需求,又能通过“真实互动”规避风险,推动行业从“野蛮刷量”向“精准运营”转型。

刷赞软件需要积分才能使用,这一设计看似增加了用户操作步骤,实则是平台在资源稀缺、商业合规与用户行为的多重约束下,做出的最优解。积分机制不仅是资源分配的“筛子”,更是用户运营的“引擎”、商业变现的“纽带”,以及风险防控的“防火墙”。随着行业的发展,积分体系将不断进化,在平衡各方利益的同时,推动刷赞软件从“灰色工具”走向“合规生态”,最终在社交媒体的生态链中找到可持续的价值定位。